![]()

Zusammenfassung des Artikels

Der von Louis de la Sarre verfasste Essay „Französische Handlanger und Verräter: 1955: Als das Saarland Europa wollte – und die Nationalisten es ‚Verrat‘ nannten“ beleuchtet die Volksabstimmung über das Saarstatut vom 23. Oktober 1955.

Im Mittelpunkt steht die Diffamierung der Statutsbefürworter als „Verräter“ und „französische Handlanger“. Der Text zeichnet ein eindringliches Bild der aufgeheizten Stimmung: Gewalt, Parolen und soziale Ächtung machten aus einer demokratischen Abstimmung ein Tribunal.

Der Autor kritisiert Konrad Adenauer, der trotz seiner europäischen Rhetorik die Befürworter des Statuts als Separatisten brandmarkte, sowie Frankreich, das durch wirtschaftliche Dominanz und Zensur Vertrauen zerstörte. Auch Johannes Hoffmann, der Regierungschef der Saar, wurde zur Hassfigur.

Die Ironie der Geschichte: Alles, was 1955 noch als „Verrat“ galt – deutsch-französische Freundschaft, europäische Integration, grenzüberschreitende Zusammenarbeit – wurde später zur Staatsraison. Doch die 32 % Saarländer, die für das Statut stimmten, verschwanden aus der Erinnerungskultur. Sie waren die ersten Europäer, wurden jedoch aus dem offiziellen Narrativ des „Heimkehrvotums“ getilgt.

Der Essay zieht eine klare Linie zur Gegenwart: Die Rhetorik der AfD 2025 knüpft direkt an die Parolen von 1955 an – „Heimat oder Verrat“ damals, „Wer für die EU ist, verrät Deutschland“ heute. Begriffe wie „Volksverrat“, „Sprachraum“ oder „Abendland“ werden als leere nationale Formeln entlarvt, die die Vielfalt und Mehrsprachigkeit der Region verleugnen.

Fazit: Verräter waren nicht die 32 % Ja-Stimmenden, sondern die Nationalisten, die die Zukunft blockierten. Der Autor fordert, die „vergessenen Europäer“ des Saarstatuts endlich historisch zu rehabilitieren.

Prägnantes Schlusswort:

„Die Verräter von damals waren die einzigen, die für uns alle sprachen.“

Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français

Französische Handlanger und Verräter

1955: Als das Saarland Europa wollte – und die Nationalisten es „Verrat“ nannten

Saarland 1955: Zwischen Verrat und Vision

Der Rauch in der Kneipe hing schwer wie ein grauer Vorhang, Bierkrüge stießen dumpf aneinander, Stimmen überschlugen sich. Es war einer jener Herbstabende 1955, an denen sich das ganze Land auf ein einziges Datum verengte: den 23. Oktober. Ein alter Bergmann am Stammtisch, die Finger noch schwarz vom Schacht, wagte es, fast flüsternd, zu sagen, er werde für das Statut stimmen. Kaum war der Satz ausgesprochen, brach ein Chor der Anklage über ihn herein: „Französischer Handlanger! Verräter! Willst du uns wieder verkaufen?“ Das Wort traf wie ein Urteil, härter als jede Ohrfeige. Der Mann starrte in sein Glas, als könnte er darin Schutz finden – und wusste doch, dass er von nun an besser schwieg.

So war die Stimmung im Land: kein Raum für Debatte, nur ein Tribunal. „Verräter“ machte aus Nachbarn Feinde, aus Freunden Ankläger. Zehn Jahre nach Bombennächten und Hungerwintern war Frankreich für viele nicht Partner, sondern der alte Gegner. Wer für das Statut stimmte, galt als jemand, der die Toten ein zweites Mal verriet.

Gilbert Grandval, Résistance-Kämpfer, Sozialist und französischer Hochkommissar, erschien in dieser aufgeladenen Atmosphäre als eine Figur des Widerspruchs. Er sprach von Partnerschaft, suchte die Nähe, gab sich als „Saarländer unter Saarländern“. Für die einen war er ein Hoffnungsschimmer, für die anderen das freundliche Gesicht einer Vormundschaft. Denn im Alltag blieb Frankreichs Zugriff spürbar: der an den Franc gekoppelte Saar-Franken, die enge wirtschaftliche Bindung, die Zensur in Presse und Rundfunk. Schon vor der Abstimmung lag in dieser Spannung der Keim des Misstrauens.

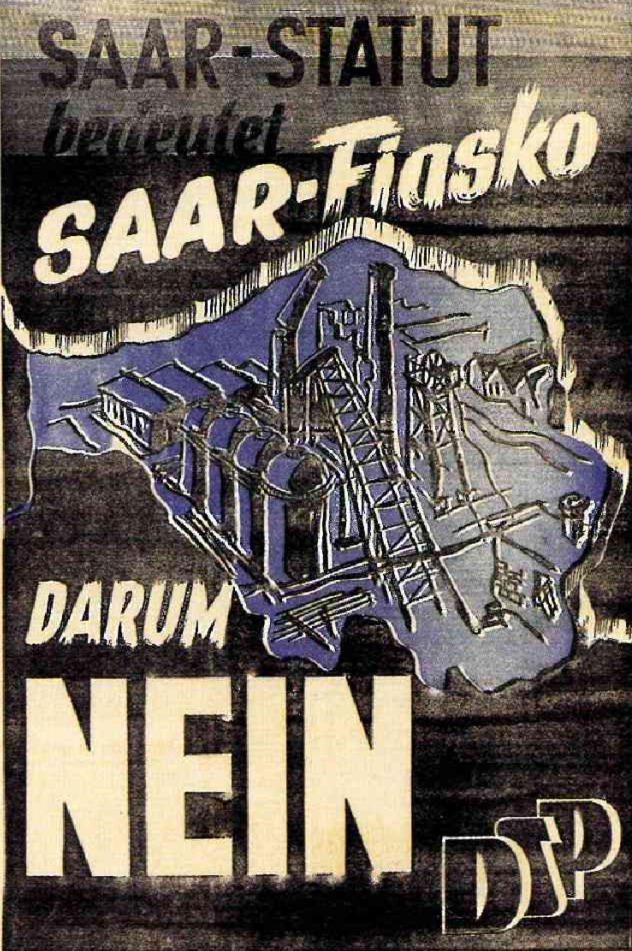

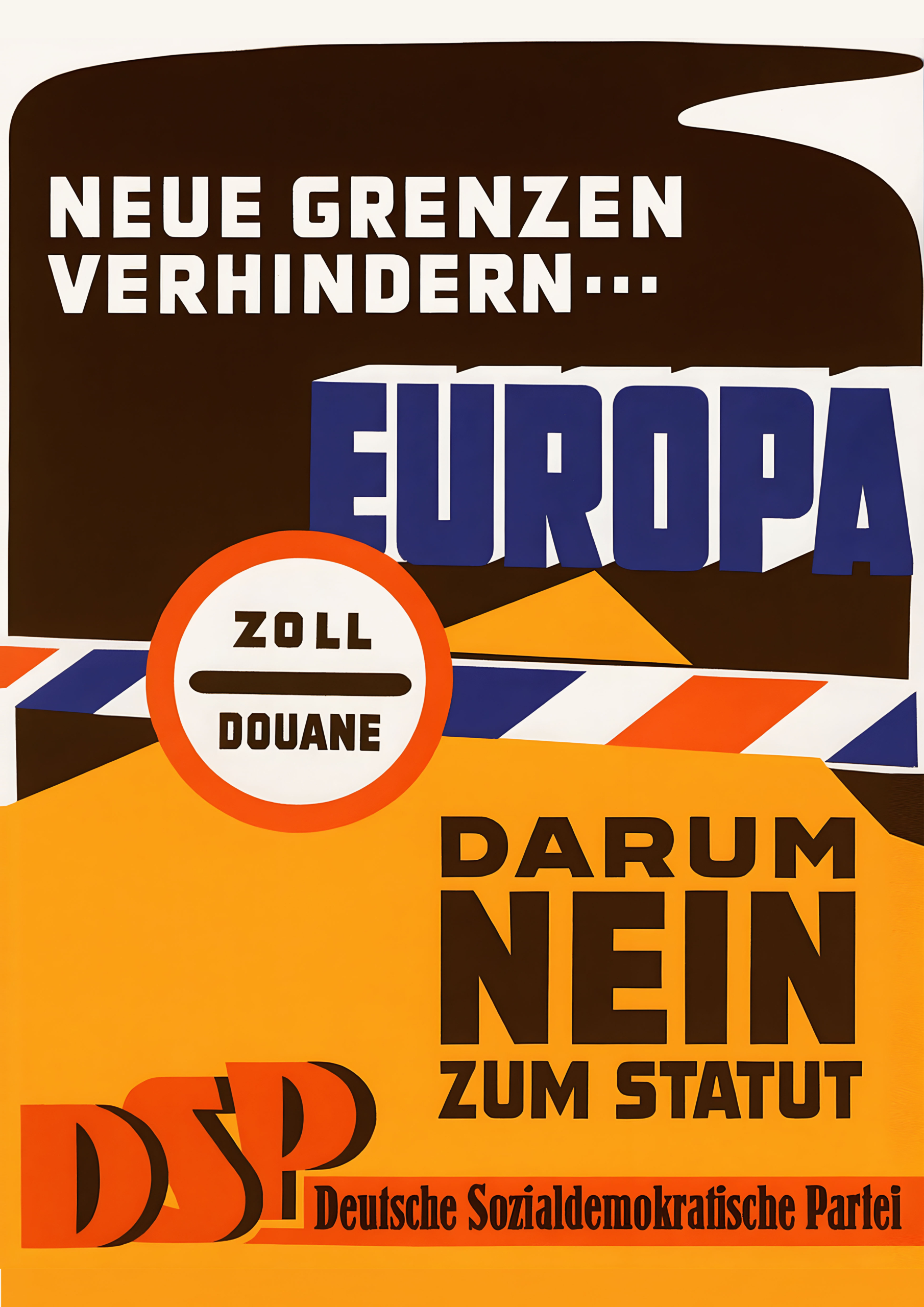

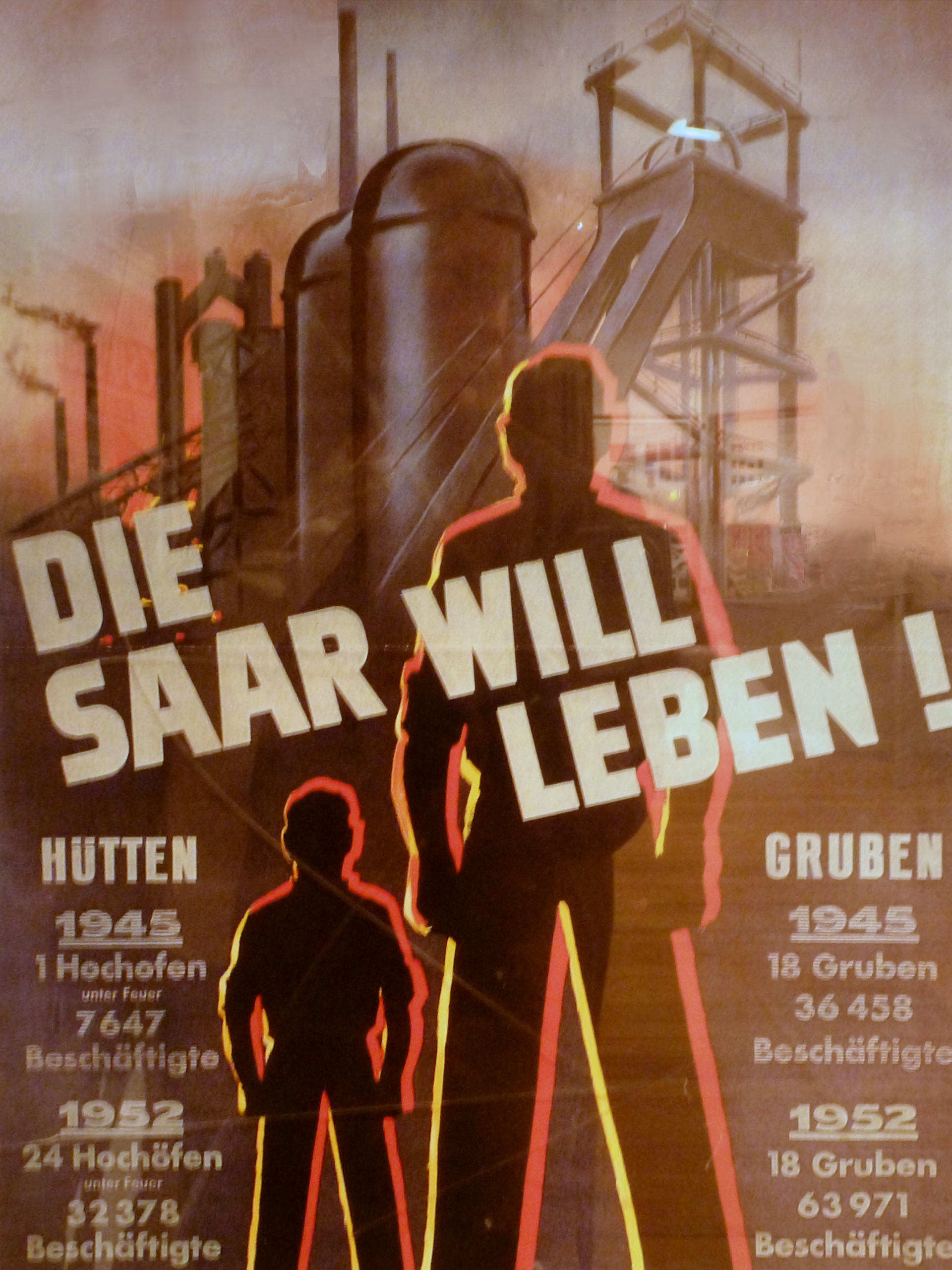

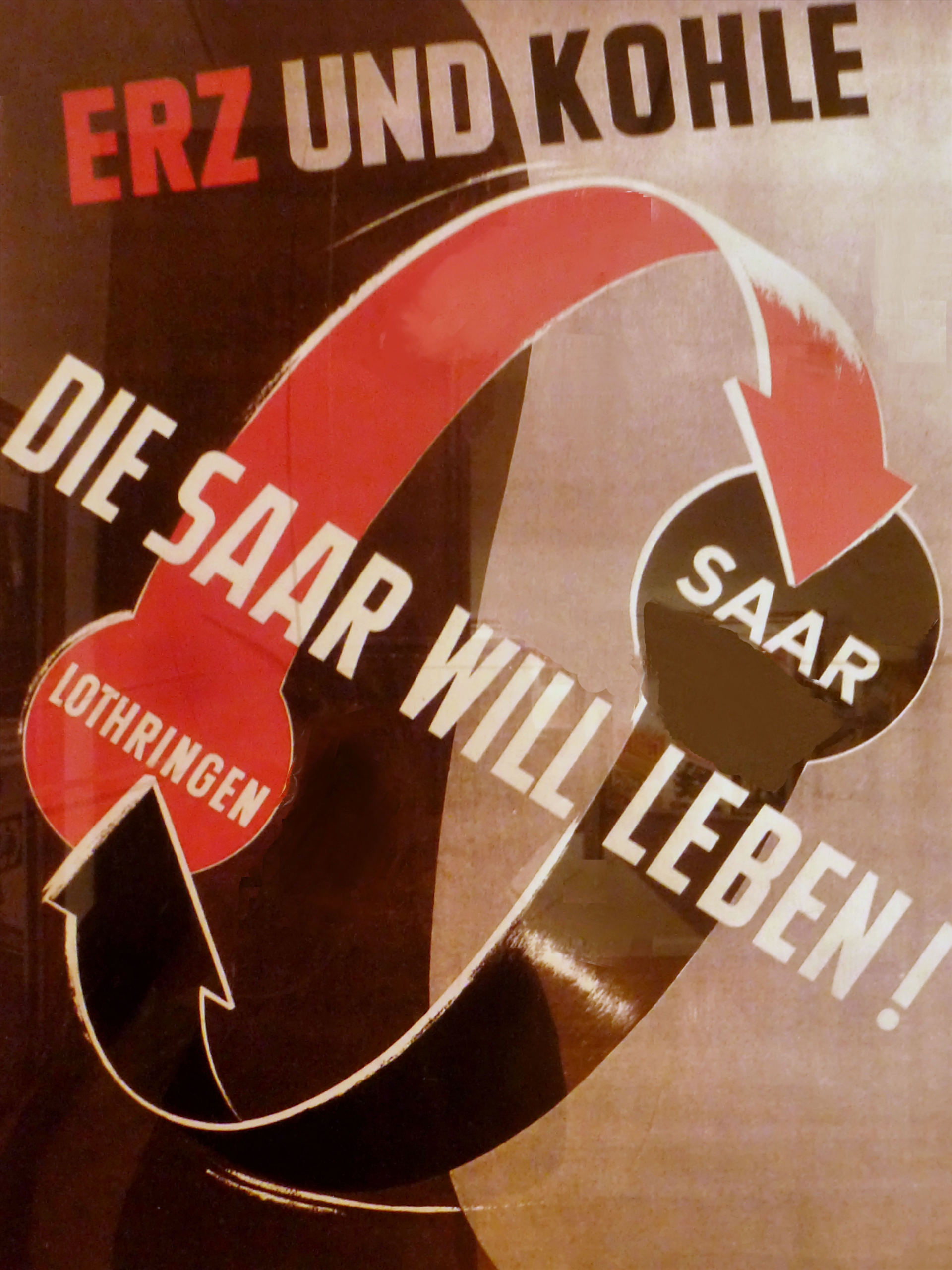

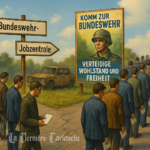

Die Parolen der „Nein“-Kampagne klebten an Wänden und Zäunen: „Heimat oder Verrat!“ riefen Plakate, Flugblätter warnten vor einem „zweiten Elsass-Lothringen“. Zeitungen diffamierten Statutsbefürworter als „Separatisten“, Schmähzettel zirkulierten nachts von Hand zu Hand, wurden in Bahnhöfen ausgelegt, heimlich über die Grenze getragen. Worte wurden zu Waffen, Bilder zu Brandfackeln.

Und die Straßen brodelten. In Neunkirchen sprach Johannes Hoffmann im Gemeindehaus, während draußen Tränengas hing und Fäuste flogen. In Beckingen prangte „Der Dicke muss weg“ auf dem Asphalt – eine offene Schmähung gegen den Regierungschef. In Völklingen, in St. Ingbert, überall kam es zu Schlägereien, Stühle zerbarsten, Polizisten griffen zu Schlagstöcken. Man redete von Demokratie, doch herrschte ein Klima der Drohung.

Der Abstimmungskampf war ein Schauspiel der Widersprüche. Offiziell hatten die Saarländer die freie Wahl. Doch die Entscheidung war längst in den Köpfen vorbelastet. Hoffmann, Galionsfigur des Statuts, wurde zur Hassfigur: „Joho“ spottete man, Karikaturen zeigten ihn mit französischem Barett, als wolle er die Heimat verkaufen. Adenauer hingegen, der spätere „Vater Europas“, sprach von Integration und Montanunion – ließ aber an der Saar die Statutsbefürworter als „Separatisten“ brandmarken. „Es gibt keine dritte Möglichkeit“, erklärte er wenige Tage vor der Abstimmung. Für die Saarländer hieß das: Heimkehr oder Verrat.

Am 23. Oktober 1955 stand das Land still. Schon früh morgens bildeten sich Schlangen vor den Wahllokalen: Männer in dunklen Anzügen, Frauen mit Kopftüchern, Kinder an der Hand. Manche hatten sich feierlich gekleidet, andere starrten wortlos vor sich hin. Die Luft war elektrisch, geladen mit dem Bewusstsein, dass dieser Tag mehr war als eine Abstimmung – ein Urteil über Zugehörigkeit.

Am Abend drängten sich die Menschen in Kneipen und Vereinslokalen. Als die ersten Ergebnisse durchsickerten, brach Jubel los: Zwei Drittel hatten mit „Nein“ gestimmt. Fahnen wurden geschwenkt, Böller gezündet, in Saarbrücken zog ein lärmender Zug durch die Straßen. Man sang patriotische Lieder, stieß auf Adenauer an, auf die „Heimkehr“, auf das Ende der „Fremdherrschaft“.

Für das andere Drittel begann an diesem Abend das Schweigen. Sie hatten auf das Statut gesetzt, auf eine europäische Lösung jenseits von Bonn und Paris. Doch nun galten sie als Verräter. Auf den Straßen wagten sie nicht, ihre Stimme zu erheben. In Vereinen verloren sie Posten, in Geschäften wechselten Kunden die Seite, in Familien wurde der Ton eisig. Die Abstimmung war geheim – doch jeder wusste, wer wie gestimmt hatte.

Das Wort „Saarfranzosen“ machte die Runde, ein Schimpfwort, das anhaftete wie ein Brandmal. Kinder, deren Eltern „Ja“ gewagt hatten, wurden auf Schulhöfen geschubst, verspottet, ausgegrenzt. Manche Eltern verheimlichten ihre Stimme selbst vor den eigenen Kindern. Erst Jahrzehnte später, im vertrauten Kreis, kam ans Licht, wie sie sich entschieden hatten.

Mit dem „Nein“ vom 23. Oktober war das Statut tot. Die Vision eines europäischen Zwischenwegs zerbrach in einer Nacht. 1957 wurde das Saarland Bundesland – als sei die Volksabstimmung ein einhelliger Wille gewesen. Die offizielle Erzählung sprach von „Heimkehr“, doch was wirklich geschah, war eine Entscheidung gegen eine andere Zukunft.

Die Ironie der Geschichte: Was 1955 noch als Verrat galt, wurde in den folgenden Jahrzehnten zur Staatsraison. Die deutsch-französische Freundschaft, die europäische Integration – alles, wofür die „Ja“-Stimmenden verspottet worden waren, wurde plötzlich alternativlos. Doch die, die es früh gefordert hatten, verschwanden aus der Erzählung. Sie wurden nicht eingeladen, nicht zitiert, nicht anerkannt.

Siebzig Jahre später hallen die alten Parolen in neuem Gewand. „Heimat oder Verrat“ – das war 1955. „Wer für die EU ist, verrät Deutschland“ – das ist 2025. Dieselbe Logik, nur andere Gegner. Die AfD bedient sich nationaler Codes, spricht von „Volksverrat“ und „abendländischer Kultur“, als sei Identität eine monolithische Formel. Doch wer im Saarland lebt, weiß: Diese Begriffe sind hohl. Die Region war nie homogen. Sie war deutsch, französisch, lothringisch, autonom – und immer mehrsprachig. „Abendland“ war nie ein Block, sondern ein Spannungsfeld: Verdun und Trier, Voltaire und Bonifatius.

Verräter waren nicht die 32 Prozent, die 1955 „Ja“ sagten. Verräter waren jene, die Europa blockierten, weil es nicht in ihr Kalkül passte. Die das Land mit Parolen spalteten und die eigene Heimat im Namen der Heimat zerstörten.

Sie wussten: Heimat lebt nicht durch Abschottung, sondern durch Offenheit. Dass man manchmal das Naheliegende verraten muss, um das Notwendige zu gewinnen. Sie haben verloren. Aber sie hatten recht.

Wieder tönt das Wort „Verrat“, wieder werden Grenzen im Kopf gezogen. Die Frage ist nicht, ob wir das aushalten. Sondern ob wir diesmal den Mut haben, den die Saarländer 1955 schon hatten – und für den sie verachtet wurden.

Weiterführende Informationen

Für alle, die tiefer einsteigen möchten: Auf www.saarnostalgie.de finden sich umfangreiche Materialien zur Volksabstimmung von 1955.

Dazu gehören Zeitungsberichte, Flugblätter, Plakate, Karikaturen, Fotos von Kundgebungen sowie detaillierte Augenzeugenberichte. Diese Sammlung dokumentiert die Härte der Auseinandersetzung, die Schlägereien bei Veranstaltungen, die Wortwahl der Parolen und die begleitende Presseberichterstattung.

Hinweis: Die Seite www.saarnostalgie.de ist aufgrund ihrer alten Technik (Frame-Struktur) auf modernen Geräten nur eingeschränkt zugänglich.

Die gleichen Informationen, aber modern aufbereitet, finden Sie auf saarstaat.de. Dort ist der Abschnitt zum Saarstatut bereits vollständig fertiggestellt. Der übrige Teil – die komplette Fassung von Saar-Nostalgie – befindet sich noch in Bearbeitung. Saarstaat.de ist nur mit Anmeldung lesbar.

Für historisch Interessierte lohnt sich der Blick, denn viele der im Essay angerissenen Szenen sind dort in voller Länge nachvollziehbar.

© Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière

© Bildrechte: La Dernière

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!

Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.

🇫🇷 Règles de commentaire :

Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.