![]()

Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français

Ein Raum aus Glas

Nabokovs stillster Roman

„Ein Buch wie ein Riss im Glas.“

Kein Roman hat mich je so irritiert – und gleichzeitig so gebannt. Ich las ihn in einem Zug. Dann noch einmal. Und hatte trotzdem das Gefühl, ihn nicht zu begreifen. Nur eines war mir sicher: Einladung zur Enthauptung ist kein gewöhnliches Buch. Es ist ein Paradoxon. Eine Fiktion über Wirklichkeit. Eine Erzählung über die Unmöglichkeit, zu erzählen.

Ich wusste damals wenig über Nabokovs Exil. Noch weniger über seine philosophischen Hintergründe. Aber ich spürte: Hinter diesem Glasgefängnis, in dem Cincinnatus sitzt, steckt mehr als ein kafkaesker Albtraum. Hier kämpft ein Mensch – nicht gegen Mauern, sondern gegen Bedeutungslosigkeit.

Ein Raum aus Glas

Nabokovs Einladung zur Enthauptung hinterlässt zunächst einen Eindruck der Leere. Kein erkennbares Land, keine sozialen Strukturen, keine Zeitangabe. Die Welt wirkt künstlich, grenzenlos, beinahe surreal. Der zentrale Ort: ein Gefängnis – aber kein klassisches. Es ist ein Raum aus Glas. Ein Raum völliger Sichtbarkeit und totaler Isolation.

Cincinnatus C. ist kein Verbrecher im üblichen Sinn. Kein Rebell, kein Attentäter. Sein Verbrechen ist ontologischer Natur: Er ist undurchsichtig. Er denkt. Er entzieht sich. Deshalb wird er zum Tode verurteilt. Die übrigen Figuren – Wärter, Besucher, Mitinsassen – wirken wie Marionetten eines absurden Theaters. Sie agieren mechanisch, sprechen Floskeln, vollziehen Macht ohne erkennbare Grundlage.

Der Raum ist mehr als Kulisse – er ist Aussage. Symbol für den Zustand völliger Durchschaubarkeit, in dem nur einer sich entzieht. Das Gefängnis aus Glas steht für eine Welt, die alles sichtbar macht, aber nichts mehr versteht. Ein Raum, in dem nur derjenige fremd wirkt, der sich nicht zur Schau stellt.

Nabokovs Literatur ist hier kein Mittel zur Erkenntnis, sondern zur Verunsicherung. Der Leser wird nicht geführt, sondern ausgeliefert. Cincinnatus verweigert sich nicht nur den Figuren, sondern auch dem Leser. Keine Psychologie, keine Erklärbarkeit. Nur Dasein. Und genau das ist sein Skandal

Die undurchsichtige Schuld

Cincinnatus C. als metaphysischer Ausgestoßener

Cincinnatus ist verurteilt – doch niemand nennt ein Gesetz, keine Anklage wird konkret, kein Schaden beziffert. Alles bleibt vage, und doch steht das Urteil fest: Enthauptung.

Sein Verbrechen ist nicht politisch, nicht sozial – sondern existenziell. Cincinnatus ist anders. Nicht transparent, nicht lesbar, nicht angepasst. Er lebt innerlich. Er verweigert sich der Welt, ohne dagegen zu kämpfen. Alle anderen fügen sich – er nicht. Und genau deshalb wird er gefährlich.

Nabokov macht klar: Diese Undurchsichtigkeit ist kein Makel, sondern ein Akt der Würde. Cincinnatus steht für das Nicht-Erklärbare im Menschen – für das, was sich jeder Kategorisierung entzieht. Er spricht nicht, um zu provozieren. Er schweigt, weil sein Inneres nicht für den Außenblick gedacht ist. Und gerade das ist sein Skandal.

In einer Welt, die totale Lesbarkeit verlangt, wird Unlesbarkeit zur Schuld. Das Urteil gegen ihn ist kein juristischer Akt, sondern ein metaphysisches Ritual. Die Hinrichtung gleicht einem absurden Fest: inszeniert, bejaht, begleitet vom kollektiven Einverständnis aller Beteiligten – außer ihm selbst. Cincinnatus versteht das Stück nicht, in dem er mitspielen soll.

Nabokovs Welt ist kein Strafraum, sondern ein Deutungskorsett. Wer sich nicht einordnen lässt, wird aussortiert. So wird Einladung zur Enthauptung zur Erzählung eines letzten Freiheitsakts: des Rechts, unverstanden zu bleiben. Cincinnatus stirbt nicht als Märtyrer, sondern als jemand, der bis zuletzt nicht mitmacht. Seine Weigerung ist kein Pathos, sondern ein stiller Selbstschutz.

Nabokovs Frage bleibt offen stehen: Ist Individualität in einer Welt, die alles greifbar machen will, noch möglich – oder wird sie zwangsläufig zur Bedrohung?

Sprache gegen das Sichtbare

Nabokovs Stilmittel im Dienst des Verbergens

In Einladung zur Enthauptung ist Sprache kein Mittel der Klärung, sondern ein Schleier. Nabokovs Prosa entfaltet ihre gestalterische Kraft nicht, um die Welt zu erhellen, sondern um ihre Abgründe erfahrbar zu machen.

Der Ton des Textes ist kühl, sachlich, beinahe entkernt. Wo andere Romane psychologische Tiefe aufbauen, setzt Nabokov auf formale Strenge. Cincinnatus lebt in einer geordneten, aber hohlen Welt – und der Text spiegelt das. Keine große Geste, kein Pathos – nur ein Lächeln, das nichts erklärt.

Strukturelle Brüche, Wiederholungen, abrupte Übergänge: Nabokov nimmt dem Leser systematisch den Boden. Wo man Bedeutung erwartet, gibt es Inszenierung. Wo man Logik vermutet, kommt Absurdität. Die Sprache legt keine Welt offen – sie konstruiert sie: als Bühne, Farce, als verzerrtes Spiegelbild.

Cincinnatus spricht anders als seine Umgebung. Während die anderen Figuren in formelhaften Phrasen erstarren, sucht er nach Sinn. Seine Sprache ist tastend, unpassend, unbeholfen – nicht aus Schwäche, sondern weil sie aus einer anderen Tiefe kommt. Nabokov gibt ihm eine Sprache, die nicht in diese Welt passt – und genau das macht sie wahr.

Ein zentrales Stilmittel ist das übersteigerte Maß. Die Welt ist übercodiert, überinszeniert, überzeichnet. Dadurch wirkt sie wie eine Karikatur ihrer selbst. Der Leser wird nicht hineingezogen, sondern herausgestoßen – in eine Haltung des Zweifelns, des Erkennens.

Denn Nabokov fordert keine Empathie, sondern Distanz. Er will keine Leser, die mitleiden, sondern solche, die die Inszenierung durchschauen. Die erkennen, dass Sprache hier nicht abbildet, sondern agiert. Jedes Wort ist Teil der Farce – und zugleich ein mögliches Werkzeug des Widerstands.

Ein Ich im Lichtkegel

Cincinnatus und die Philosophie des inneren Raums

Cincinnatus lebt in Isolation – doch seine Einsamkeit geht tiefer als Mauern und Gitter. Sie ist kein äußeres Gefängnis, sondern ein innerer Rückzug. Während die Menschen um ihn herum mechanisch und ausdruckslos agieren, bleibt ihm ein Ort, den sie offenbar nicht kennen: das eigene Innere.

Dieser Raum ist kein Ort der Zuflucht im klassischen Sinn. Er ist eng, dunkel, verletzlich. Aber er ist der einzige Raum, in dem Cincinnatus Mensch bleibt. Er erinnert sich, denkt, zittert, spricht mit sich selbst – und bewahrt darin das, was ihm die Außenwelt verwehrt: Subjektivität.

Das Motiv der Innerlichkeit steht in einer geistigen Tradition. Bei Platon als Welt der Ideen, bei Augustinus als Ort Gottes, bei den Gnostikern als Funke im Falschen. Cincinnatus steht in dieser Linie – nicht religiös, aber metaphysisch. Seine Wahrheit passt nicht in die Welt. Sie muss unsichtbar bleiben, um zu überleben.

Nabokovs Darstellung ist radikal: Cincinnatus ist kein klassisches Opfer. Er wird nicht gequält – er wird ignoriert. Er leidet nicht an Gewalt, sondern an Bedeutungslosigkeit. Die Welt um ihn funktioniert – aber sie meint ihn nicht. Seine Einsamkeit ist die des Übersehenen, nicht die des Unterdrückten.

Und genau das macht sie so schmerzhaft. Er leidet nicht, weil ihm etwas angetan wird – sondern weil ihm nichts mehr geschieht. Sein Dasein findet in einer Leerstelle statt. Ohne Echo. Ohne Bezug.

Diese Form des Außenseitertums ist keine Rebellion. Es ist das stille Wissen, dass es keinen Ort mehr gibt, an dem das Eigene anklingen darf. Und doch hält Cincinnatus daran fest. An sich. An seinem Denken. An seiner Würde. Er wählt das Schweigen – nicht aus Ohnmacht, sondern als letzte Freiheit.

Am Ende bleibt keine Erlösung. Keine Geste. Nur ein Blick: der Blick eines Menschen, der nicht zerfällt – sondern sich als das erkennt, was er ist. Ein Lichtkegel im Dunkel. Flüchtig. Schmal. Aber aufrecht.

Die Bühne als Welt – und der Mensch als Rolle

Theatralik als System, Tarnung und Tragödie

In Einladung zur Enthauptung ist nichts authentisch – alles wirkt inszeniert. Jede Bewegung, jede Geste scheint Teil eines einstudierten Ablaufs zu sein. Das ist keine stilistische Marotte, sondern die Grundstruktur dieser Welt.

Die Wärter agieren wie überdrehte Schauspieler. Der Henker tritt auf wie ein Conférencier. Die Ehefrau wirkt, als sei sie aus einem ganz anderen Stück hereingewechselt. Der Gefängnisdirektor? Kein Beamter, eher ein fahriger Regisseur. Die Welt ist Bühne – und alle spielen mit.

Doch was bei anderen symbolisch wäre, ist hier systemisch. Die theatrale Struktur ist kein Beiwerk, sie ist die Realität selbst. Das Gefängnis besteht nicht aus Mauern, sondern aus Rollen. Aus Wiederholungen, Requisiten, Vorgaben. Sogar das Grauen ist geprobt.

Cincinnatus ist der Einzige, der sich dieser Ordnung verweigert. Er stolpert, verpasst Einsätze, spricht aus dem Takt. Er spielt nicht mit – und genau deshalb wird er zur Gefahr. Denn jede Inszenierung lebt vom Konsens. Wer nicht mitmacht, bringt alles ins Wanken.

Nabokov stellt hier eine grundsätzliche Frage: Ist der Mensch ein autonomes Subjekt – oder eine Rolle in einem fremden Stück? Was bleibt von der Person, wenn alles Bühne ist? Ist Echtheit überhaupt möglich, oder immer nur Abweichung?

Cincinnatus ist diese Abweichung. Er sagt Nein – ohne Skandal, ohne Auftritt. Er verweigert sich still. Und so wird er zur einzigen realen Figur in einer Welt aus Masken.

Die Enthauptung ist der letzte Akt. Kein Höhepunkt, sondern Auflösung. Kein Drama, kein Applaus – nur das Ende der Vorstellung. Die Bühne fällt in sich zusammen. Was bleibt, ist der, der nicht mitgespielt hat.

Die surreale Ordnung der Dinge

In Einladung zur Enthauptung scheint alles geregelt – und doch ergibt nichts Sinn. Es gibt Formulare, Besuchszeiten, Beamtenroutine. Doch hinter dieser Ordnung steckt kein Prinzip, sondern Absurdität. Ein Justizsystem ohne Begründung, Wärter, die zugleich Schauspieler sind, eine Zelle, die mehr Kulisse ist als Raum. Alles wirkt funktional – aber leer.

Diese Ordnung ist kein Schutz, sondern Zwang. Sie wirkt durch Erwartung, nicht durch Gewalt. Die Figuren folgen Abläufen, die keiner hinterfragt – vielleicht nicht einmal versteht. Alles ist choreografiert, aber ohne Inhalt. Die Welt funktioniert – gerade weil niemand nach dem Warum fragt. Wie ein Ritual, das man wiederholt, obwohl sein Sinn verloren ging.

Cincinnatus ist der einzige, der diesen Widerspruch erkennt. Er sieht die Muster – aber sie ergeben kein Bild. Er bewegt sich durch eine Welt, die vorgibt, rational zu sein, aber tatsächlich ein absurdes Spiel treibt. Seine Fragen stören. Sein Blick offenbart das Künstliche. Er ist kein Verbrecher – sondern ein Störfaktor. Ein Fehler im System.

Die Sprache als Falle

Cincinnatus ist sprachfähig – und doch sprachlos. Denn die Sprache, die ihn umgibt, sagt nicht, was sie meint. Sie klingt nach Kommunikation, aber sie dient der Vernebelung. Hinter Floskeln, Amtsreden und absurden Phrasen verbirgt sich kein Dialog – sondern eine subtile Form von Gewalt.

Nabokov entwirft eine Welt, in der Sprache ausgehöhlt ist. Worte blockieren einander, wie Figuren in einem festgefahrenen Schachspiel. Jeder Satz ist korrekt, aber leer – eine Fassade. Sprache wird zur Struktur der Kontrolle: höflich im Ton, feindlich im Gehalt. Beamte sprechen, um zu verschleiern. Besucher sprechen, um sich selbst zu hören. Kommunikation wird zur Simulation.

Cincinnatus durchschaut das. Und er antwortet – nicht mit Protest, sondern mit Schweigen. In einer Welt, in der Sprache kein Verständnis mehr ermöglicht, wird Verstummen zur letzten Autonomie. Sein Schweigen ist keine Schwäche. Es ist Widerstand.

Doch Nabokov belässt ihn nicht in der Stille. Cincinnatus denkt – und in seinem Denken leuchtet Sprache wieder auf. Nicht als Mittel der Macht, sondern als Mittel des Selbst. Klar, innerlich, aufrecht. Wo äußere Sprache zerfällt, beginnt das innere Sprechen. Und das ist unzerstörbar.

Die Realität als Fiktion

In Einladung zur Enthauptung ist Wirklichkeit nicht stabil – sie ist durchlässig. Nicht im Sinne des Magischen, sondern im existenziellen Sinn. Was fest wirkt – Mauern, Regeln, Identitäten – beginnt zu flimmern, sobald es hinterfragt wird. Die Welt, in der Cincinnatus lebt, ist konstruiert, künstlich, widersprüchlich – ein Raum zwischen Kafka, Kant und Komödie.

Diese Instabilität ist kein erzählerischer Trick, sondern Teil des Systems. Die Realität ist nicht brüchig geworden – sie war nie echt. Alles ist Choreografie, alles scheint arrangiert, ohne dass der Sinn mitgeliefert wird. Und je klarer Cincinnatus fragt, desto stärker zerfällt die Welt um ihn. Der Direktor wird zur Karikatur, die Wärter zu Pantomimen, das Justizsystem zur absurden Aufführung.

Nabokov führt den Leser an eine Grenze: Wenn alles nur Inszenierung ist – worauf kann man sich dann noch verlassen? Was bleibt, wenn selbst die Realität eine Rolle spielt?

Und noch tiefer gefragt: Ist Cincinnatus eine reale Figur – oder das Produkt einer Welt, die er selbst nicht mehr akzeptieren kann?

Hier liegt das Zentrum des Romans: Die Trennung zwischen Realität und Fiktion ist nicht verschwommen – sie ist aufgehoben. Einladung zur Enthauptung zeigt kein Gefängnis, sondern eine Welt, die selbst zur Inszenierung geworden ist. Und es zeigt den einzigen Fluchtweg: das Bewusstsein, das sich nicht verführen lässt.

Der Moment der Auflösung

Am Ende geschieht das Erwartete – und doch ganz anders. Die angekündigte Hinrichtung bleibt ohne Gewalt. Kein Beil, kein Blut, kein Schrei. Stattdessen beginnt die Welt um Cincinnatus sich aufzulösen. Figuren verblassen, Dinge verlieren Substanz, der Raum zerfällt. Die Enthauptung findet statt – aber nicht physisch. Sie ist eine Aufhebung der Welt.

Was genau dieser Moment bedeutet, bleibt offen. Nabokov verweigert jede eindeutige Lesart. Ist es Tod? Erwachen? Rückkehr? Oder die Entlassung aus einem Trugbild? Cincinnatus steht auf – still, unbehelligt, nicht triumphierend. Wie ein Schatten, der sich aus dem Bühnenlicht zurückzieht.

Diese Szene ist kein Finale im klassischen Sinn. Sie ist ein Bruch. Die Macht, die ihn richten sollte, zeigt sich als Illusion. Die Welt, die ihn verurteilte, war nur Kulisse. Was bleibt, ist der, der dachte. Der, der sich nicht verführen ließ. Der, der innerlich frei blieb.

Nabokov deutet damit eine letzte Hoffnung an – nicht sentimental, sondern radikal. Eine Wahrheit, die jenseits aller Systeme liegt. Die sich nur zeigt, wenn man ihr nichts mehr aufzwingt. Und vielleicht ist das die einzige Freiheit, die bleibt: zu erkennen, dass nichts bleibt – außer dem Bewusstsein, das sich nicht unterwirft.

Zwischen Welten: Nabokov und das Vermächtnis von Einladung zur Enthauptung

Einladung zur Enthauptung steht in Nabokovs Werk wie eine schwarze Sonne: dunkel, leuchtend, schwer zu greifen. Geschrieben 1935–36, in seiner russischen Exilzeit vor der Emigration in die USA, ist es vielleicht sein metaphysischstes Buch – und zugleich sein am schwersten zu klassifizierendes. Es trägt den literarischen Schliff seiner russischen Herkunft, die Parabelhaftigkeit der Moderne und bereits den subversiven Esprit, der Nabokovs amerikanische Phase prägen wird.

Dieses Werk ist weder Roman im traditionellen Sinne noch politische Allegorie im Stil seiner Zeit. Es ist ein Grenztext. Ein Text, der nicht aufklären will, sondern aussetzen. Der keine Position vertritt, sondern eine Lage erzeugt – die Lage eines Menschen, der nicht mehr in der Sprache seiner Welt zu Hause ist.

Nach Einladung zur Enthauptung wird Nabokovs Stil brillanter, spielerischer, ironischer. In Pnin, Lolita, Pale Fire tanzt er durch Sprache und Form – mit Lust, mit Licht, mit List. Doch wer Einladung zur Enthauptung gelesen hat, erkennt: Der Ernst, die Tiefe, die existentielle Einsamkeit – sie sind nie verschwunden. Sie waren nur gut verborgen unter der Maske des Stils.

Heute – im Zeitalter der Simulationen, der glatten Oberflächen, der kopierten Identitäten – wirkt dieser Roman wie ein leiser Vorgriff. Auf eine Welt, in der Wahrheit nicht mehr als objektiv erscheint, sondern als innerer Akt. Nabokovs Cincinnatus geht nicht in die Geschichte ein wie ein Held. Er stirbt nicht für eine Sache. Er entschwindet – als jemand, der das Spiel durchschaut hat. Und der deshalb gehen darf.

Epilog – Das Licht im Schweigen

Einladung zur Enthauptung ist kein Roman, der Antworten gibt. Er ist eine Zumutung – für Leser, für Deutungen, für Gewissheiten. Er schweigt, wo andere erklären. Und gerade darin liegt seine Kraft: Er bleibt. Als Unruhe, als offene Frage, als Gedanke, der nicht schließt.

Nabokov liefert keine Botschaft. Er schafft eine Figur, die sich entzieht – und darin echt ist. Cincinnatus ist kein Symbol, keine Parabel, kein Konstrukt. Er ist einfach da. Und das reicht, um verurteilt zu werden.

Manche Bücher sprechen zu ihrer Zeit. Andere zu jenen, die zwischen den Zeiten leben. Dieses Buch gehört zu Letzteren. Es will nicht überzeugen – es will anstoßen. Es verlangt kein Verständnis, sondern Präsenz. Es flüstert – und wem es etwas sagt, der vergisst es nicht.

Vielleicht ist das seine größte Stärke: Einladung zur Enthauptung entwirft keine Welt. Es markiert eine Grenze. Zwischen Innen und Außen. Zwischen Denken und Sein. Zwischen Licht – und Glas.

Vor seiner Emigration in die USA veröffentlichte Vladimir Nabokov unter dem Pseudonym V. Sirin mehrere Romane in russischer Sprache, geschrieben im Exil in Berlin und Paris. Dazu gehören: Maschenka (1926), ein melancholischer Roman der Erinnerung; Das Auge (1930), ein existentialistisches Vexierspiel um Identität; Lushins Verteidigung (1930), das tragische Porträt eines Schachgenies; sowie Der Zauberer, eine düstere Novelle, die als Vorstufe zu Lolita gilt.

Einladung zur Enthauptung (Приглашение на казнь) wurde 1935–36 in Paris verfasst und gilt als Höhepunkt dieser russischen Exilzeit – ein Werk zwischen Kafka, Dostojewski und absoluter Eigenständigkeit.

1 Nabokov schrieb Einladung zur Enthauptung 1935–36 in Berlin, während seiner russischsprachigen Exilzeit in Europa. Erst 1940 emigrierte er in die USA und wechselte dort zur englischen Sprache. Das Werk markiert somit den Übergang zwischen seiner russischen Herkunft und der späteren amerikanischen Phase – und ist eines der letzten großen Werke seines russischen Schaffens.

2 Nabokov lehnte den Vergleich mit Kafka kategorisch ab. In seinen Vorlesungen sowie Interviews bezeichnete er Kafka als „dunklen, sich wiederholenden Uhrmacher“ – faszinierend, aber fern seines eigenen literarischen Ansatzes. Dennoch bleibt die Frage nach der atmosphärischen Verwandtschaft ein Thema der Literaturkritik.

Frühe Werke vor Einladung zur Enthauptung:

- Maschenka (1926) – ein autobiografisch gefärbter Debütroman über Heimatverlust und erste Liebe.

- Das Auge (1930) – ein spielerischer, existenzieller Roman über Identität und Beobachtung.

- Lushins Verteidigung (1930) – das Porträt eines Schachgenies am Rand des Wahnsinns.

- Glory (1932) – ein melancholischer Abenteuerroman über Mut, Misserfolg und Sinnsuche.

All diese Werke entstanden in Berlin und Paris – im Schatten des Exils und im Zeichen einer stilistischen Selbstfindung. Einladung zur Enthauptung gilt als deren krönender Abschluss.

Editionsgeschichte:

Einladung zur Enthauptung erschien ursprünglich 1936 unter dem russischen Titel Приглашение на казнь (Priglaschenie na kazn’) – als Fortsetzungsroman in der Pariser Exilzeitschrift Sovremennye Zapiski.

Eine eigenständige Buchausgabe folgte 1959 im amerikanischen Exilverlag Chekhov Publishing House, ebenfalls auf Russisch.

Die erste englische Übersetzung erschien im selben Jahr unter dem Titel Invitation to a Beheading – angefertigt von Nabokovs Sohn Dmitri Nabokov und Peter Pertzoff, mit aktiver Mitwirkung Nabokovs.

Die erste deutsche Ausgabe erschien 1966 bei Rowohlt, übersetzt von Dieter E. Zimmer, später mehrfach überarbeitet. Frühere Erwähnungen einer Übersetzung von Reinhold von Walter beziehen sich auf ein anderes Werk und sind bibliografisch nicht belegt.

Rezeption

Ein einsamer Roman unter lauten Stimmen

Als Einladung zur Enthauptung 1936 in der russischen Exilpresse erschien, fand das Buch kaum Beachtung. Die literarische Landschaft der Emigration war dominiert von patriotischem Realismus, von Erzählungen, die sich dem Erbe Dostojewskis und Tolstois verpflichtet fühlten. Nabokovs künstlicher, bewusst surrealer Stil passte nicht in eine Gemeinschaft, die nach Trost suchte – nicht nach Spiegelung.

Auch später blieb das Werk randständig. In der Sowjetunion war es verboten. Im Westen erschien es erst spät: auf Englisch 1959, auf Deutsch 1979. Die Aufmerksamkeit galt anderen Büchern – Lolita, Pnin, Pale Fire. Einladung zur Enthauptung wirkte sperrig. Zu abstrakt, zu kalt, zu wenig „russisch“.

Erst mit dem Aufkommen strukturalistischer und postmoderner Literaturtheorie änderte sich die Perspektive. In den 1970er- und 80er-Jahren wurde der Roman als metafiktionales Werk neu gelesen – als Text über das Schreiben selbst, über Identität, Sprache, Wahrnehmung. Heute gilt er vielen Literaturwissenschaftlern als Nabokovs philosophisch tiefstes Buch.

Und doch bleibt es ein Außenseiter. Kein Bestseller, kein Schulstoff. Ein Roman, der fordert – nicht durch Handlung, sondern durch Haltung. Für Leser, die Geduld haben. Und ein Gespür für das, was bleibt, wenn die Sprache sich weigert, die Welt zu erklären.

Gedankenwelt eines Unangepassten

In einer Vorlesung am Wellesley College 1941 setzte sich Vladimir Nabokov mit einem Begriff auseinander, den er entschieden ablehnte: dem „gesunden Menschenverstand“. Für ihn war er kein Ausdruck von Klarheit, sondern von geistiger Bequemlichkeit – ein Reflex des Konformen, der das Staunen erstickt und das Abweichende disqualifiziert. Der gesunde Menschenverstand, so Nabokov, habe „unzählige sanfte Genies niedergetrampelt“ und das Ungewöhnliche konsequent für Irrtum gehalten.

Dem stellte er eine Haltung gegenüber: Offenheit, Staunen, eine stille Rebellion gegen das Normale. Kein Pathos, keine Pose – sondern ein Denken, das das Seltene schützt und das Gewöhnliche befragt. Diese Haltung findet sich in Einladung zur Enthauptung wieder: konserviert wie in Glas. In Sprache, Struktur, Idee.

Der Roman ist kein Aufruf. Er ist ein Echo. Auf eine Welt, die sich anpasst – und auf einen Einzelnen, der sich nicht beugt.

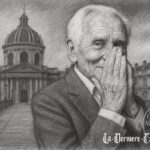

Vladimir Nabokov, Berlin, ca. 1936.

Ein Porträt, gezeichnet in Graphit

© Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière

© Bildrechte: La Dernière  Markus Lüpertz Porträtkarikatur

Markus Lüpertz Porträtkarikatur Public domain

Public domain

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS