![]()

Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français

Gleichgültigkeit als Kulturpolitik

Das Saarland verliert seine Geschichte

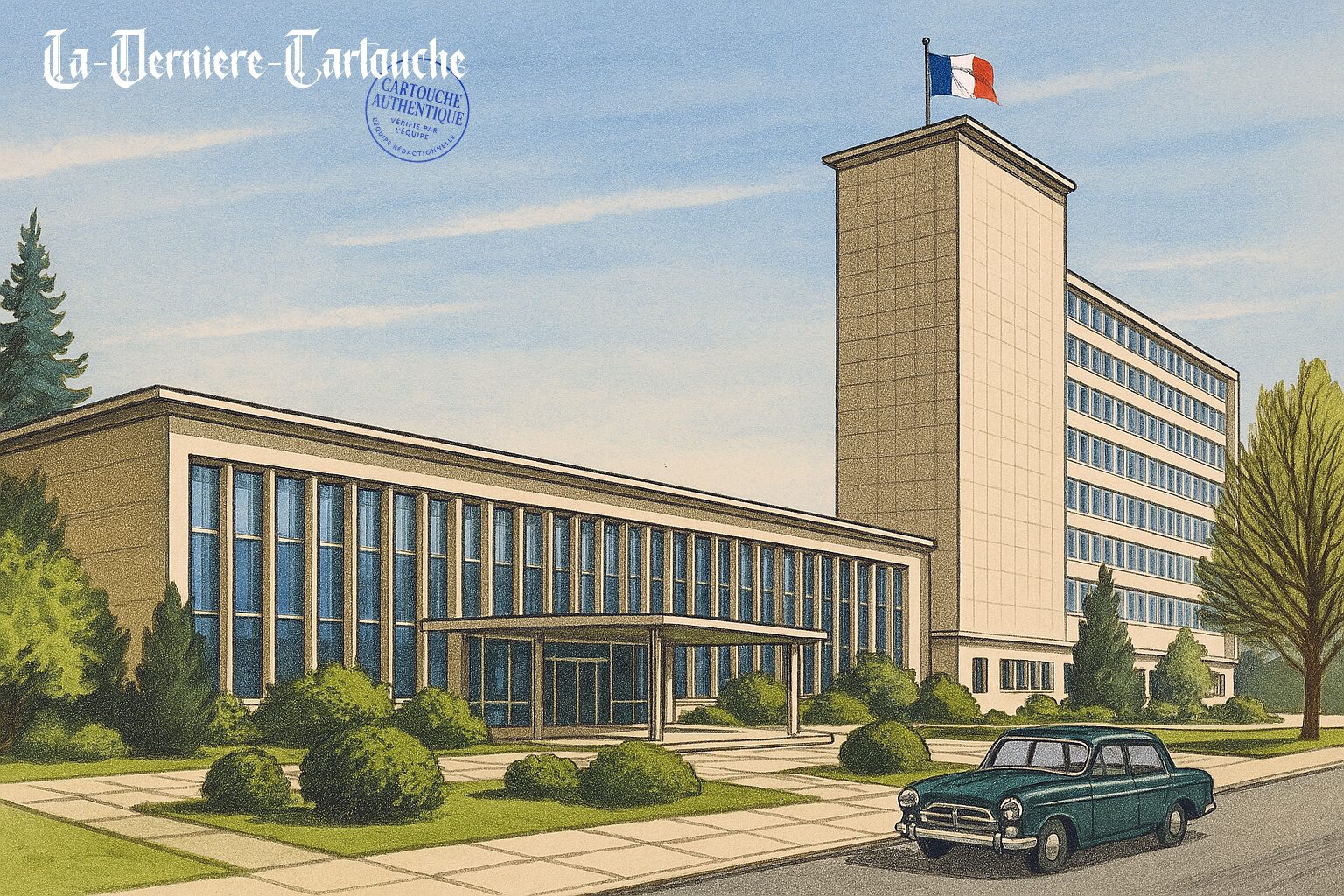

Die Fenster blieben blind. Die Türen knarrten in der Hitze. Kein Besucher kam. Der Pingusson-Bau in Saarbrücken stand da wie ein vergessenes Manuskript, das niemand mehr zu lesen verstand. Als Symbol einer Zwischenwelt geboren, als Experiment Europas gedacht, verkam er über Jahrzehnte zur Randnotiz. Nicht durch Vandalismus. Nicht durch Krieg. Sondern durch Schweigen.

Es war einmal ein Land, das sich weigerte, eine einfache Antwort auf seine Zugehörigkeit zu geben. Das Saarland, nach dem Krieg unter französischer Verwaltung, zwischen Frankreich und Deutschland, war mehr als ein Territorium. Es war ein politisches Labor, ein kulturelles Versprechen, ein Zögern, das Zukunft atmete.

Heute bleibt davon nur noch der Putz, der von den Wänden blättert.

In einer Ecke Europas, wo Nationen sich überschnitten, wurde ein Experiment geboren. Das Saarland, kaum mehr als ein geopolitischer Zwischenraum auf der Karte, stand in der Nachkriegszeit für etwas, das heute so fremd wirkt wie eine archaische Sprache: für die Idee, dass Zugehörigkeit verhandelbar sei, dass Identität nicht geerbt, sondern gestaltet werden könne.

Georges-Henri Pingusson

Der Pingusson-Bau war das gebaute Manifest dieser Hoffnung. Er stand für ein Saarland, das nicht Brücke sein wollte im Sinne eines Transitraums, sondern als tragendes Element zwischen zwei Kulturen. Georges-Henri Pingusson verstand Architektur als politische Rede, als Geste der Verständigung.

Das Saarland schuf seine eigene Hymne, seine eigene Währung, seine eigenen Institutionen. Und in diesem kleinen Labor wuchs für einen kurzen Moment die Vorstellung, Europa könnte etwas anderes werden als ein Markt: eine Idee, eine Gemeinschaft aus Erfahrung, nicht aus Verträgen.

Die Geschichte wollte es anders. 1955 entschied das Saarland in freier Abstimmung seine Rückkehr zu Deutschland. Der europäische Traum verschwand nicht über Nacht – aber er verdunstete langsam, still, fast schamhaft. Der Pingusson-Bau blieb stehen. Er alterte. Er zerfiel.

Die Art, wie dieser Bau behandelt wurde, ist kein Einzelfall. Sie ist Symptom eines tieferliegenden Unbehagens mit der eigenen Geschichte. Das Saarland scheint bis heute nicht zu wissen, ob es stolz sein darf auf seine Zwischenrolle oder ob es sich dafür entschuldigen muss. Statt die Einzigartigkeit zu feiern, spricht man lieber von Strukturförderung, von Digitalisierung, von Zukunftsperspektiven – als ließe sich Identität ersetzen durch Investitionsprogramme.

Und so verschwand nicht nur der Pingusson-Bau aus dem Bewusstsein. Auch die Stimmen, die das Saarland geprägt haben, wurden leiser, bis sie kaum noch hörbar waren. Gilbert Grandval, der französische „Résident général“, der für eine europäische Lösung stritt. Johannes Hoffmann, der erste Ministerpräsident des Saarlandes, der zwischen Paris und Bonn balancierte, stets bemüht, seinem Land eine eigenständige Stimme zu bewahren. Selbst Charles de Gaulle sah in diesem Landstreifen mehr als nur einen Korridor: Er nannte das Saarland den ersten Schritt zu einem Europa der Völker.

Heute wäre diese Erinnerung dringlicher denn je. Und doch wird sie beerdigt, nicht gewürdigt. Die Sanierung des Pingusson-Baus für 59 Millionen Euro – verspätet, verwaltet, emotionslos – wirkt wie ein letztes Pflichtbekenntnis. Ein Lippenbekenntnis, bei dem die Lippen kaum noch bewegt werden.

Parallel dazu liegen andere Zeichen der Erinnerung im Sterben.

Die Webseite Saar-Nostalgie, eine Schatzkammer der saarländischen Nachkriegszeit, akribisch zusammengetragen vom verstorbenen Lehrer Rainer Freier, ist kaum noch zugänglich. Ihre technische Veraltung schreit nach Hilfe – doch niemand hört hin. Ein Mitarbeiter von La Dernière Cartouche schrieb persönlich an die saarländische Ministerpräsidentin, appellierte an das kulturelle Gedächtnis des Landes.

Die Antwort: Stille.

Auch Versuche, über Museen, Stiftungen oder den Rundfunk Unterstützung zu finden, endeten in höflicher Gleichgültigkeit.

Als wäre es einfacher, die Vergangenheit verrotten zu lassen, als sich ihr zu stellen.

Ein Film, der die Stimmung der Saarabstimmung von 1956 dokumentiert und der die Frage stellt, was aus diesem kleinen Land hätte werden können, wird seit Monaten vom Saarländischen Rundfunk blockiert. Offiziell wegen Bildrechten. Inoffiziell, so hört man, aus politischer Bequemlichkeit.

Ein Film über die eigene Geschichte ist offenbar zu riskant für ein Land, das vergessen hat, wie mutig seine Vergangenheit war.

Wer sich umsieht, entdeckt noch mehr stille Zeugen.

Die Kapelle in Beaumarais bei Saarlouis, ein unscheinbares, aber ehrwürdiges Gebäude unter Denkmalschutz, verfällt langsam, Jahr um Jahr. Drei Bürgermeister wurden kontaktiert. Keiner antwortete. Keine Initiative, kein Rettungsplan, nicht einmal ein Lippenbekenntnis.

Erinnerung wird im Saarland nicht bekämpft. Sie wird nicht verleugnet.Sie wird verwaltet. Und Verwaltung ist die diskreteste Form der Zerstörung.

Dabei ist das, was hier auf dem Spiel steht, mehr als regionale Folklore. Das Saarland verkörperte, wenn auch für einen kurzen Moment, die Möglichkeit eines Europas, das mehr war als eine Wirtschaftsunion. Es zeigte, dass Identität verhandelbar ist, dass Grenzen durchlässig werden können, nicht durch politische Dekrete, sondern durch gemeinsames Leben.

In einer Zeit, in der Europa wieder zerreißt an Nationalismen, an Ressentiments, an Misstrauen, wäre dieses Erbe kostbarer denn je.

Und doch, kaum jemand spricht darüber.

Grandval würde heute sagen, dass ein Europa, das seine Brücken vergisst, keine neuen bauen wird. Hoffmann würde anmahnen, dass Identität nichts ist, was von oben verordnet werden kann, sondern etwas, das wachsen muss – durch Pflege, durch Bewusstsein, durch Erinnern.

Es gibt keinen Mangel an Sonntagsreden.

Aber Worte ohne Taten sind Geräusche, keine Sprache.

Die Gleichgültigkeit, die dem Pingusson-Bau, der Saar-Nostalgie, der Kapelle in Beaumarais entgegenschlägt, ist symptomatisch für eine Politik, die Erinnerung als dekorative Übung sieht, nicht als Verpflichtung. Man setzt Gedenktafeln, man feiert Jahrestage – und man lässt die Substanz verfallen.

Erinnerung ist unbequem. Sie verlangt Haltung. Sie verlangt Entscheidungen. Sie verlangt, sich zu einem Erbe zu bekennen, das nicht immer einfach ist, nicht immer in Hochglanzprospekten passt, nicht immer ökonomisch verwertbar ist.

Aber ohne Erinnerung gibt es keine Identität. Und ohne Identität kein Europa.

Das Saarland war einmal ein Labor. Heute ist es ein Archiv, das niemand mehr lesen will. Doch Archive verfallen nicht einfach. Sie werden vergessen. Und vergessen wird, wer seine Geschichte nicht verteidigt.

Deshalb dieser Appell:

An die Verantwortlichen: Rettet nicht nur Steine. Rettet, was sie bedeuten. Gebt der Geschichte ihre Würde zurück. Seid mehr als Verwalter des Vergangenen – seid Hüter des Möglichen.

An die Saarländer: Lasst euch eure Geschichte nicht aus der Hand nehmen.

Nicht durch Desinteresse. Nicht durch Ignoranz. Nicht durch Verwaltung. Das, was hier auf dem Spiel steht, ist nicht nur die Erinnerung an eine verlorene Abstimmung. Es ist die Erinnerung daran, dass es einmal möglich war, anders zu denken. Und dass es wieder möglich sein könnte.

Pierre Marchand La Dernière Cartouche – Chambre Noire

Quellen und weiterführende Hinweise

-

Pingusson-Bau, Saarbrücken:

Saar-Nostalgie – Bauen im Saarland der Nachkriegszeit -

Bildungsklick.de

50 Jahre “Schmales Handtuch -

Georges-Henri Pingusson, Architekt:

Kurzbiographie auf Saar-Nostalgie -

Gilbert Grandval und die saarländische Eigenstaatlichkeit:

Saar-Nostalgie – Grandval, Résident général -

Johannes Hoffmann, Ministerpräsident des Saarlandes:

Saar-Nostalgie – Lycée Maréchal Ney und Zeitzeugenberichte -

Historische Sammlung zur Saar-Geschichte (Rainer Freier, Saar-Nostalgie):

Archivierte Inhalte und aktuelle Überarbeitung:

➔ Arbeitsplattform www.saarstaat.de (nach Anmeldung zugänglich) -

La Dernière Cartouche – Artikel:

„Grandval und Hoffmann melden sich zurück“ -

Charles de Gaulle über das Saarland: Zitatquelle: Discours de Strasbourg, 1959 → „C’est le premier pas vers une Europe des peuples.“ (Originaltext: Archives nationales de France)

-

Filmprojekt „Was wäre wenn – Die Saarabstimmung 1956 revisited“: Fertiggestellt 2024, derzeit nicht veröffentlicht (interne Information, Redaktion Saarländischer Rundfunk).

-

Allgemeine Literaturhinweise:

-

Gilbert Grandval: „Le Résident – Mémoires d’un témoin de la reconstruction européenne“, Paris 1967.

-

Johannes Hoffmann: „Das Ziel war Europa“, Saarbrücken 1956.

-

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!

Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.

🇫🇷 Règles de commentaire :

Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.