![]()

🧭 Zündschnüre Europas

Alaric Penroses Lagebild im Frühling 2025

Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français

Anmerkung der von der Redaktion: zum Leitartikel des Monats April 2025

Leitartikel des Monats

15. April 2025

In einer Zeit, in der die geopolitische Landkarte Europas zunehmend von Unsicherheiten und Spannungen durchzogen wird, zeichnet Sir Alaric Penrose ein präzises Lagebild. Der Frühling 2025 bringt keine plötzlichen Erschütterungen, keine lauten Paukenschläge, aber er legt Risse offen, die tief in die Fundamente des europäischen Selbstverständnisses eingreifen. Im Vordergrund stehen nicht nur politische Akteure, sondern auch der Umgang mit Erinnerung und Identität, die zukunftsfähige Gestaltung Europas sowie die Frage, welche Geopolitischen Strömungen Europa nachhaltig prägen werden.

Alle Artikel dieses Autors:

Eine Betrachtung von Sir Alaric Penrose

Europa brennt nicht. Es raucht. Und das genügt. Denn in den Korridoren der Macht genügt oft schon ein Hauch von Unruhe, um die Balance zu stören. Der Frühling 2025 bringt keine plötzlichen Beben, keine Paukenschläge – aber er legt Risse offen, die tief verlaufen und gefährlich in die Fundamente des europäischen Selbstverständnisses eingreifen.

In der Türkei war es ein einziger Name, der genügte, um das fragile Gleichgewicht aus Fassade und Kontrolle kippen zu lassen. Der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, wagte, öffentlich Präsidentschaftsansprüche anzumelden – und wurde prompt entfernt. Nicht durch politischen Diskurs, sondern durch Justiz, Polizei, Drohkulisse. Es war keine Überraschung. Aber es war ein Zeichen. Erdoğan hat den Ton verschärft, und der Westen hat sich einmal mehr in wohltemperiertes Schweigen geflüchtet.

Auch in Georgien hat man gelernt, dass Demokratie ein biegsames Konzept ist. Wahlen, die zunächst angekündigt, dann verschoben und schließlich annulliert wurden, haben weniger mit Technik als mit Taktik zu tun. Es ist der klassische Balanceakt zwischen russischem Druck, westlichen Versprechungen und innerstaatlicher Erosion. Man kennt ihn – und trotzdem bleibt der Eindruck, dass sich hier erneut ein geopolitischer Spielplatz öffnet, auf dem die Spielregeln von außen gemacht werden.

Serbien ringt. Nicht um Identität – die ist längst politisch besetzt – sondern um Richtung. Studentenproteste rufen nach Europa, während die Regierung mit dem Rücken zu Russland steht. Der Kosovo-Konflikt bleibt ungelöst, bleibt Reizpunkt, bleibt Ventil. Und je länger die EU zwischen Ermahnung und Anbiederung schwankt, desto tiefer wächst der Spalt.

Im Hintergrund wirkt Moskau – nicht laut, aber präzise. Putins Vorschlag, Teile der Ukraine unter UN-Verwaltung zu stellen, ist kein Friedensangebot. Es ist eine kluge Finte, die auf Legalität setzt, um Realität zu zementieren. Eine Falle aus Resolutionen und Verfahrenswegen, in deren Innerem sich die Anerkennung vollzieht, ohne je ausgesprochen zu werden. Manche Stimmen – auch in diesem Hause – sehen darin einen diplomatischen Weg. Ich hingegen sehe die Architektur eines Spiels, dessen Ziel nicht Frieden, sondern Stillstand auf russischen Bedingungen ist.

Währenddessen sendet Donald Trump, noch in der Lauerstellung, klare Signale. Europa, so lässt er durchblicken, sei für die USA kein vitales Interesse mehr. Die Ukraine? Ein Problem für Brüssel. Die NATO? Optional. Sein Plan – ob taktisch oder strategisch – zielt auf eine Neuverhandlung der transatlantischen Beziehungen. Nicht als Bruch, sondern als Preisschild.

Deutschland erlebt derweil eine Regierungslücke mit System. Merz verhandelt, die SPD laviert, das Land steht still. Und doch wurde gehandelt – durch den alten Bundestag, in aller Stille: Ein Grundgesetz-Update zur Schaffung eines neuen Sondervermögens, hunderte Milliarden schwer, für Rüstung, Energie und was man sonst unter „Zukunftssicherung“ zu verkaufen vermag. Das neue Parlament wurde umgangen – legal, aber nicht legitim. Parallel dazu wächst die gesellschaftliche Spannung: Die AfD wird politisch isoliert, juristisch umzingelt, öffentlich geächtet – mit Methoden, die das System mehr beschädigen könnten als jede Rede im Plenum.

Frankreich taumelt im Protest, Österreich wankt im Konsens, und Europa rüstet auf – nicht nur militärisch, sondern strukturell. Was einst Industriepolitik war, ist heute Verteidigungsstrategie. Rüstung als Konjunkturmotor – das hat historische Vorläufer, aber keine gute Zukunft.

Und über all dem liegt ein symbolischer Schatten: Moskau bereitet sich auf die 80. Siegesparade vor – das Gedenken an den 8. Mai 1945. Keine westliche Delegation wird teilnehmen. Die Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs wird ausgelassen – nicht aus Unwissen, sondern aus Kalkül. Die Parade wird als Propaganda etikettiert, nicht weil sie es ist, sondern weil sie von der falschen Seite kommt. Gleichzeitig feiern dieselben Staaten am Atlantikstrand die Landung in der Normandie – als sei Geschichte dort sauberer gestorben. Es ist die neue Asymmetrie der Erinnerung. Und sie wird nicht folgenlos bleiben.

China hält sich zurück, aber es rechnet. Es beobachtet, es unterzeichnet, es verleiht. Es braucht keine Panzer, solange es Zugriff hat – auf Daten, Häfen, Rohstoffe. Der Preis der Zurückhaltung wird durch stille Machtbegünstigung bezahlt. Und Europa? Steht im Regen, zwischen vergangenem Glanz und künftiger Unklarheit.

Dieser Frühling ist kein Aufbruch – er ist eine Warnung. Die Zündschnüre sind gelegt. Manche glimmen bereits.

Erdogans Griff nach Istanbul: Politische Spannungen und ihre Auswirkungen

- Erdogans politische Entscheidungen und ihre Auswirkungen auf Europa

- Politische Instabilität und westliche Reaktionen

Georgien ohne Wahl: Demokratie im Schatten geopolitischer Interessen

- Wahlen in Georgien und das Fehlen demokratischer Prozesse

- Einfluss Russlands und der EU auf Georgien

Putins UN-Vorstoß als strategische Falle: Eine Analyse der russischen Außenpolitik

- Putins diplomatische Strategien und ihre geopolitischen Implikationen

- Auswirkungen auf die europäische Sicherheitsarchitektur

Deutschland ohne Regierung, aber mit Sondervermögen: Ein Blick auf die politische Landschaft

- Politische Instabilität in Deutschland

- Sondervermögen und die Auswirkungen auf die Gesellschaft und Politik

Rüstungsindustrie statt Strukturpolitik: Prioritäten im europäischen Haushalt

- Verschiebung der Haushaltsmittel zugunsten der Rüstungsindustrie

- Langfristige Auswirkungen auf soziale Kohäsion und Wohlstand

Moskau 1945 vs. Normandie 2025: Erinnerungskultur und ihre geopolitische Bedeutung

- Vergleich der Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg

- Geopolitische Bedeutung der Erinnerungskultur und deren Auswirkungen

Erdogans Griff nach Istanbul: Politische Spannungen und ihre Auswirkungen

In den letzten Jahren hat sich die politische Landschaft in der Türkei immer wieder gewandelt – und vor allem der Griff von Präsident Recep Tayyip Erdoğan nach immer mehr Macht bleibt ein zentrales Thema. Der jüngste Vorfall, der das fragile Gleichgewicht zwischen Demokratie und autokratischer Kontrolle ins Wanken brachte, war die Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu, der in den letzten Jahren zu einem bedeutenden politischen Gegenspieler Erdoğans aufstieg, hatte öffentlich seine Präsidentschaftsansprüche formuliert und stellte sich damit der politischen Agenda des Präsidenten entgegen.

Die Absetzung von İmamoğlu ist ein weiteres Zeichen für den zunehmend autoritären Kurs Erdoğans. Der Bürgermeister von Istanbul wurde nicht durch die üblichen politischen Mechanismen wie Wahlen oder politische Debatten entfernt, sondern durch die Justiz und die Polizei. Erdoğan setzte seine Macht instrumental ein, um den politisch aufstrebenden İmamoğlu aus der Schusslinie zu nehmen. Dies führte zu landesweiten Protesten, die von der Regierung mit einer Mischung aus Strafverfolgung und Repressionsmaßnahmen beantwortet wurden. Was zu erwarten war, wurde zur Realität: Erdoğan, der seine Macht bereits in den letzten Jahren durch die Umgestaltung des politischen Systems und durch eine Vielzahl von politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen konsolidiert hatte, stellte klar, dass der politische Preis für die Herausforderung seiner Macht immer hoch sein würde.

Politische Instabilität und westliche Reaktionen

Dieser Vorfall und ähnliche Ereignisse werfen die Frage auf, wie der Westen, insbesondere die EU und die USA, auf die zunehmende politische Instabilität in der Türkei reagieren werden. Bisher ist die Reaktion der westlichen Mächte auf Erdoğans autoritäre Tendenzen eher zurückhaltend geblieben. Ein vorherrschendes Muster ist das sogenannte „wohltemperierte Schweigen“. Während die Türkei als wichtiger geopolitischer Akteur, insbesondere in Bezug auf die Flüchtlingspolitik und ihre strategische Lage im Nahen Osten, unverändert von Bedeutung für den Westen bleibt, gibt es nur wenig direkte Kritik an den zunehmend repressiven Maßnahmen Erdoğans.

Die EU und insbesondere Deutschland, das traditionell enge diplomatische Beziehungen zur Türkei pflegt, haben wenig unternommen, um die Entwicklungen in der Türkei zu beeinflussen. Zwar gab es immer wieder diplomatische Bemühungen, ein Gleichgewicht zwischen politischen Differenzen und den wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen zu wahren, doch eine klare und standhafte politische Reaktion auf Erdoğans zunehmend autoritäres Regime blieb weitgehend aus.

Insofern stellt sich die Frage, inwieweit die Türkei weiterhin als verlässlicher Partner für den Westen fungieren kann – sowohl in diplomatischer als auch in sicherheitspolitischer Hinsicht. Der zunehmende Griff nach der Macht von Erdoğan stellt die westliche Diplomatie vor die Herausforderung, wie man mit einem autoritären Partner umgeht, der sich immer weiter von den westlichen Demokratiewerten entfernt.

Für Europa und die EU ist diese Situation nicht nur eine Frage der politischen Beziehungen, sondern auch eine geopolitische Herausforderung. Wenn Erdoğan und die AKP weiterhin auf ihrem Weg der Machterweiterung und Repression beharren, könnte dies nicht nur zu einer weiteren Verschärfung der innerpolitischen Lage in der Türkei führen, sondern auch zu einer Zerrüttung der Beziehung zwischen der Türkei und Europa. Es bleibt abzuwarten, wie der Westen mit dieser wachsenden Instabilität umgehen wird und welche Konsequenzen diese Entwicklung für die geopolitischen Allianzen in der Region haben könnte.

- Erdogans autoritärer Kurs und der Fall İmamoğlu sind Symbole für die zunehmende politische Instabilität in der Türkei.

- Westliche Reaktionen, insbesondere aus der EU und den USA, bleiben vage und zurückhaltend.

- Die Türkei bleibt ein geopolitischer Schlüsselakteur, dessen Beziehung zu Europa weiterhin von strategischer Bedeutung ist.

Georgien ohne Wahl:

Demokratie im Schatten geopolitischer Interessen

Georgien, das im Südkaukasus gelegene Land, das seit dem Zerfall der Sowjetunion immer wieder zwischen westlichen und russischen Einflusssphären hin- und hergerissen wurde, steht erneut im Fokus geopolitischer Spannungen. Die anstehenden Wahlen, die als Schlüsselereignis für die demokratische Zukunft des Landes galten, wurden ausgesetzt, verschoben und schließlich annulliert. Was als technisches Problem begann, hat sich zunehmend als politisches Kalkül herausgestellt – ein klares Zeichen, dass Demokratie in Georgien nach wie vor als flexibel zu handhabendes Konzept gilt.

Die georgische Regierung hat sich wiederholt gegen den Druck aus Brüssel und Washington gewehrt, dem Land die Möglichkeit zu geben, den westlichen Kurs weiter zu verfolgen. Die Präsenz von russischen Truppen in den abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien, die 2008 nach dem Krieg mit Georgien weitgehend unter russischer Kontrolle stehen, bleibt ein ständiger geopolitischer Zankapfel. Gleichzeitig sieht sich Georgien gezwungen, die Versprechen des Westens und die eigene Bevölkerung nicht völlig zu enttäuschen, was eine schwierige Balanceakt bedeutet.

Geopolitische Spannungen im Südkaukasus und die Rolle der EU

Die Annullierung der Wahlen ist ein weiteres Beispiel für die schleichende Aushöhlung der Demokratie in Georgien, das offiziell als westlich orientierter Staat gilt. Doch was auf den ersten Blick wie ein internes Problem aussieht, hat tiefgreifende geopolitische Implikationen. Die Entscheidung der georgischen Regierung, die Wahlen zu verschieben, könnte als Versuch interpretiert werden, die wachsenden Spannungen mit Russland zu vermeiden und gleichzeitig die Beziehungen zu den westlichen Partnern zu wahren. Russland, das Georgien als seinen traditionellen Einflussbereich betrachtet, hat ein starkes Interesse daran, Georgien von der EU und der NATO fernzuhalten. Gleichzeitig bemüht sich die westliche Welt, Georgien in die EU und die NATO zu integrieren, was zu einer immer größeren politischen Isolation des Landes führt.

- Die Verschiebung und Annullierung der Wahlen in Georgien zeigt das Fehlen von echter Demokratie und die geopolitischen Manipulationen im Land.

- Georgien bleibt zwischen den geopolitischen Interessen Russlands und der westlichen Ambitionen gefangen.

- Die politische Instabilität und der Mangel an Demokratie gefährden langfristig die Entwicklung Georgiens und die Glaubwürdigkeit als demokratischer Staat.

Georgien befindet sich in einem immer engeren Raum zwischen den politischen Ansprüchen der EU und der NATO auf der einen Seite und der geopolitischen Realpolitik Russlands auf der anderen Seite. Ein solcher Kurs hat zur Folge, dass die demokratischen Prozesse zunehmend von außen bestimmt werden – sei es durch die geopolitische Agenda des Kremls oder durch die westlichen Vorstellungen von einem idealisierten, demokratischen Georgien.

Das Fehlen eines klaren politischen Kurses

Die Unsicherheit über die Zukunft Georgiens wird auch durch die zunehmende politische Instabilität und die Missachtung der Grundrechte von oppositionellen Parteien und der Zivilgesellschaft verstärkt. Der Westen hat Georgien weiterhin als Modell für post-sowjetische Demokratie präsentiert, aber das politische System im Land bleibt fragil. Die Wahlen sind die wichtigsten Mechanismen, durch die Bürger ihre politische Vertretung wählen, doch die wiederholte Verschiebung dieser Wahlen untergräbt das Vertrauen der Bevölkerung in die demokratischen Institutionen. In einer Region, die von politischen Spannungen, ethnischen Konflikten und militärischen Auseinandersetzungen geprägt ist, könnte das Fehlen demokratischer Prozesse fatale Folgen für die zukünftige Entwicklung Georgiens haben.

Die geopolitische Situation Georgiens – an der Grenze zwischen Russland und dem Westen – macht es zu einem geopolitischen Spielball. Diese Situation hat direkte Auswirkungen auf die politische Stabilität des Landes und dessen Fähigkeit, die Demokratie weiterzuentwickeln. Auch wenn Georgien als Modell für den „demokratischen Osten“ angesehen wird, ist es offensichtlich, dass die politischen Realitäten des Landes die Ideale eines westlichen Demokratieverständnisses überlagern.

Putins UN-Vorstoß als strategische Falle:

Eine Analyse der russischen Außenpolitik

Inmitten des geopolitischen Schachspiels, das Europa und die Weltgemeinschaft derzeit beschäftigt, hat Russland mit einem scheinbar harmlosen Vorstoß in den Vereinten Nationen (UN) erneut seinen strategischen Einfluss geltend gemacht. Putins Vorschlag, Teile der Ukraine unter UN-Verwaltung zu stellen, wurde von vielen als ein diplomatischer Schritt interpretiert – als ein Versuch, den Frieden zu fördern. Doch bei näherer Betrachtung offenbart sich eine viel tiefere Agenda: Es geht nicht um den Frieden, sondern um die Festigung von Macht und die Schaffung eines de facto Status quo, der ohne offizielle Anerkennung von der internationalen Gemeinschaft akzeptiert wird.

Der Vorschlag, die Gebiete unter UN-Verwaltung zu stellen, ist ein diplomatisch durchdachter Schritt, der weniger den konkreten Ziel eines Friedensabkommens verfolgt, sondern vielmehr als strategische Falle dient. Eine Resolution dieser Art könnte Russland ermöglichen, Gebietsansprüche zu legitimieren, ohne die internationale Gemeinschaft direkt herauszufordern. Die Legalität der UN könnte als Instrument zur Bestätigung einer neuen Realität dienen, während der eigentliche geopolitische Effekt nicht im Rückzug, sondern in der faktischen Anerkennung der russischen Macht in der Region liegt.

Die russische Taktik: Legalität statt Gewalt

In der russischen Außenpolitik hat sich eine neue Strategie durchgesetzt, die weniger auf direkte militärische Konfrontation setzt, sondern vielmehr auf die Schaffung von Fakten durch diplomatische und juristische Mittel. Der Vorstoß, Teile der Ukraine unter UN-Verwaltung zu stellen, könnte als ein Versuch interpretiert werden, die internationale Gemeinschaft in eine passive Rolle zu drängen. Anstatt einen direkten Bruch mit dem Westen zu riskieren, könnte Russland durch solche Manöver eine Situation schaffen, in der die westliche Welt faktisch gezwungen wird, die Realität auf dem Boden zu akzeptieren – selbst ohne eine explizite Anerkennung der russischen Annexionen.

Diese Strategie hat in der Vergangenheit bereits in anderen Konflikten ihre Wirksamkeit gezeigt: Die geopolitische Realität wird durch internationale Institutionen wie die UN so weit legitimiert, dass der Widerstand zunehmend symbolisch wird. Putins Ziel ist es, eine geopolitische Veränderung zu erreichen, die nicht sofort sichtbar, aber langfristig irreversibel wird. Der diplomatische Vorstoß auf UN-Ebene ist also nicht nur eine bloße Friedensofferte, sondern ein langfristiger Versuch, das bestehende Machtgefüge zu verschieben, ohne dass der Westen unmittelbar eingreifen kann.

Westliche Reaktionen: Die Gefahr der Apathie

Die Reaktionen auf den UN-Vorstoß Russlands sind bislang vorsichtig und abwartend. Zwar gibt es offizielle Ablehnung seitens der EU und der USA, aber die praktische Umsetzung von Sanktionen oder Gegenmaßnahmen ist bisher ausgeblieben. Der Westen steht angesichts von Putins diplomatischem Schachzug vor einer schwierigen Entscheidung: Sollten sie erneut auf Sanktionen setzen, die Russland ohnehin nur wenig beeinträchtigen, oder sollten sie in einen offenen Konflikt über die rechtliche Anerkennung von Gebietsansprüchen eintreten, der zu einer weiteren Eskalation führen könnte?

Die Gefahr hierbei ist die Schaffung eines „Schwebezustands“ in der internationalen Politik. Die westlichen Staaten könnten in der Falle tappen, auf symbolische Ablehnung zu setzen, während sie gleichzeitig die geopolitische Realität akzeptieren. Putins Diplomatie könnte langfristig als ein Instrument zur Absicherung von Gebietsgewinnen und zur Stabilisierung von Machtverhältnissen dienen – ohne dass der Westen effektiv eingreifen kann.

- Russlands Vorschlag, Teile der Ukraine unter UN-Verwaltung zu stellen, ist weniger ein Friedensangebot als eine strategische Falle, um geopolitische Fakten zu schaffen.

- Diese Diplomatie setzt auf die Schaffung einer neuen Realität durch die Legitimation der UN, ohne eine direkte Anerkennung von Annexionen.

- Der Westen steht vor der schwierigen Aufgabe, angemessen auf diese diplomatischen Manöver zu reagieren, ohne in eine Falle der Apathie oder Symbolpolitik zu geraten.

Deutschland ohne Regierung, aber mit Sondervermögen:

Ein Blick auf die politische Landschaft

Die Einigung zwischen Union und SPD täuscht nur oberflächlich über die strukturellen Schwächen hinweg. Friedrich Merz trat an, um Schuldenbremse und Migrationspolitik neu zu ordnen, doch die Realität der Verhandlungen zwingt ihn bereits zum Rückzug: Der Koalitionsvertrag trägt Züge der Grünen Handschrift, obwohl sie offiziell nicht mehr Teil der Regierung sind. Der Preis für die Zustimmung zur Grundgesetzänderung ist sichtbar – und schwer.

Zudem hat die SPD eine unverhältnismäßige Zahl an Ministerien erlangt, was die ohnehin angespannte Balance weiter verschiebt. Die Einigung, die als historischer Kompromiss gefeiert wird, wirkt bei näherer Betrachtung wie ein Pakt wider Willen. Die Sprachregelungen der Koalition sind weich, ihre Ziele diffus, und die ersten Reibungen über Steuerfragen offenbaren, wie wenig Substanz hinter den Formeln steckt.

Politische Instabilität in Deutschland

In einer Gesellschaft, die von Migrationsfragen und ökonomischer Unsicherheit geprägt ist, erscheinen politische Floskeln zunehmend als Provokation. Während Union und SPD versuchen, den Anschein von Handlungsfähigkeit zu wahren, drängt die Realität schneller voran als ihre Konzepte. AfD und CDU liegen laut aktuellen Umfragen von INSA und Forsa nahezu gleichauf – ein Alarmzeichen, das selbst unter wohlwollenden Beobachtern die Zweifel an der Tragfähigkeit des neuen Bündnisses nährt.

Was als Befriedung gedacht war, könnte sich als Katalysator für neue Instabilität erweisen. Die Unzufriedenheit in zentralen Fragen – Migration, Schulden, Energie – wird nicht geringer, sondern wächst in das politische Zentrum hinein. Die neue Regierung könnte schneller gealtert sein, als ihr Amtseid trocknen kann.

Sondervermögen und die Auswirkungen auf die Gesellschaft und Politik

Sondervermögen bleiben das stille Eingeständnis politischer Hilflosigkeit. Milliarden werden bewegt, ohne dass die großen Fragen der Generationenverantwortung beantwortet wären. Was heute Stabilität verspricht, wird morgen die Rechnung präsentieren – nicht nur finanziell, sondern in Form eines fundamentalen Vertrauensverlusts in die Fähigkeit der politischen Elite, das Staatswesen mit Weitblick und Prinzipien zu führen.

Rüstungsindustrie statt Strukturpolitik:

Prioritäten im europäischen Haushalt

Europa verschiebt seine Haushaltsprioritäten. Wo früher der Aufbau von Infrastruktur, Bildung und sozialem Zusammenhalt im Mittelpunkt stand, wächst heute ein Schattenhaushalt aus Rüstungsprogrammen und Verteidigungsbudgets. Der strategische Reflex auf eine sich verschärfende Weltlage ist verständlich – doch er droht, die innere Statik der Gesellschaften zu zerstören.

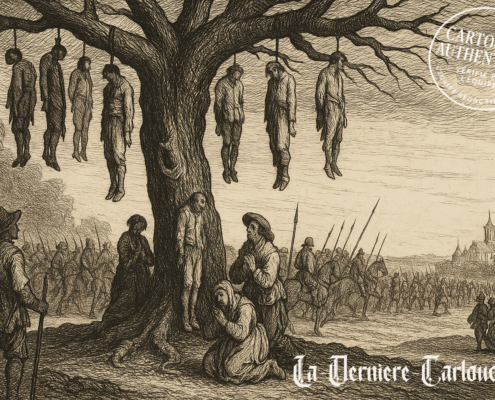

Geschichte lehrt, dass die dauerhafte Überbetonung militärischer Aufrüstung nie ohne Preis blieb. Die politischen Gebilde des frühen 20. Jahrhunderts, die ihre wirtschaftlichen Energien in Waffen statt in Wohlstand investierten, zahlten nicht nur in Krieg, sondern auch im Verlust ihrer inneren Stabilität. Das Ende der Weimarer Republik, das Scheitern Dritter Republiken, ja selbst der Zerfall später Imperien sind stille Mahnungen in den Kulissen der Gegenwart.

Heute droht ein ähnlicher Mechanismus: Jede Milliarde, die aus Bildung, Gesundheit und Infrastruktur abgezogen wird, ist eine Investition in gesellschaftliche Brüchigkeit. Wer morgen Demokratie und sozialen Frieden sichern will, darf heute nicht nur in Panzer investieren.

Eine Politik, die ihre Haushalte als Schlachtfelder betrachtet, wird bald feststellen, dass die wahren Fronten nicht an äußeren Grenzen verlaufen, sondern mitten durch die eigene Gesellschaft.

Moskau 1945 vs. Normandie 2025

Erinnerungskultur und ihre geopolitische Bedeutung

Im Herbst 2024, bei einem Besuch in Metz, fielen mir die Vorbereitungen zum 80. Jahrestag der Befreiung Lothringens ins Auge. In den Straßen hingen bereits die Plakate, die an die Rückeroberung durch französische Truppen im November 1944 erinnerten. Keine hastige Propaganda, kein politisches Kalkül – einfach Erinnerung, aufrichtig und tief verwurzelt.

Auch im Elsass, in Städten wie Straßburg und Colmar, gedachte man der Befreiung frühzeitig. Jede dieser Städte trägt die Narben der Geschichte, in einer Region, die zweimal im kurzen Abstand zum Zankapfel Europas wurde. Und wer einmal an den Gräbern von Verdun stand, weiß, dass diese Erde kein Theater der Sieger war, sondern das ewige Mahnmal für den Preis, den Völker zahlen, wenn Stolz die Vernunft besiegt.

Gerade deshalb wirkt es umso bitterer, wie heute mit Erinnerung umgegangen wird.

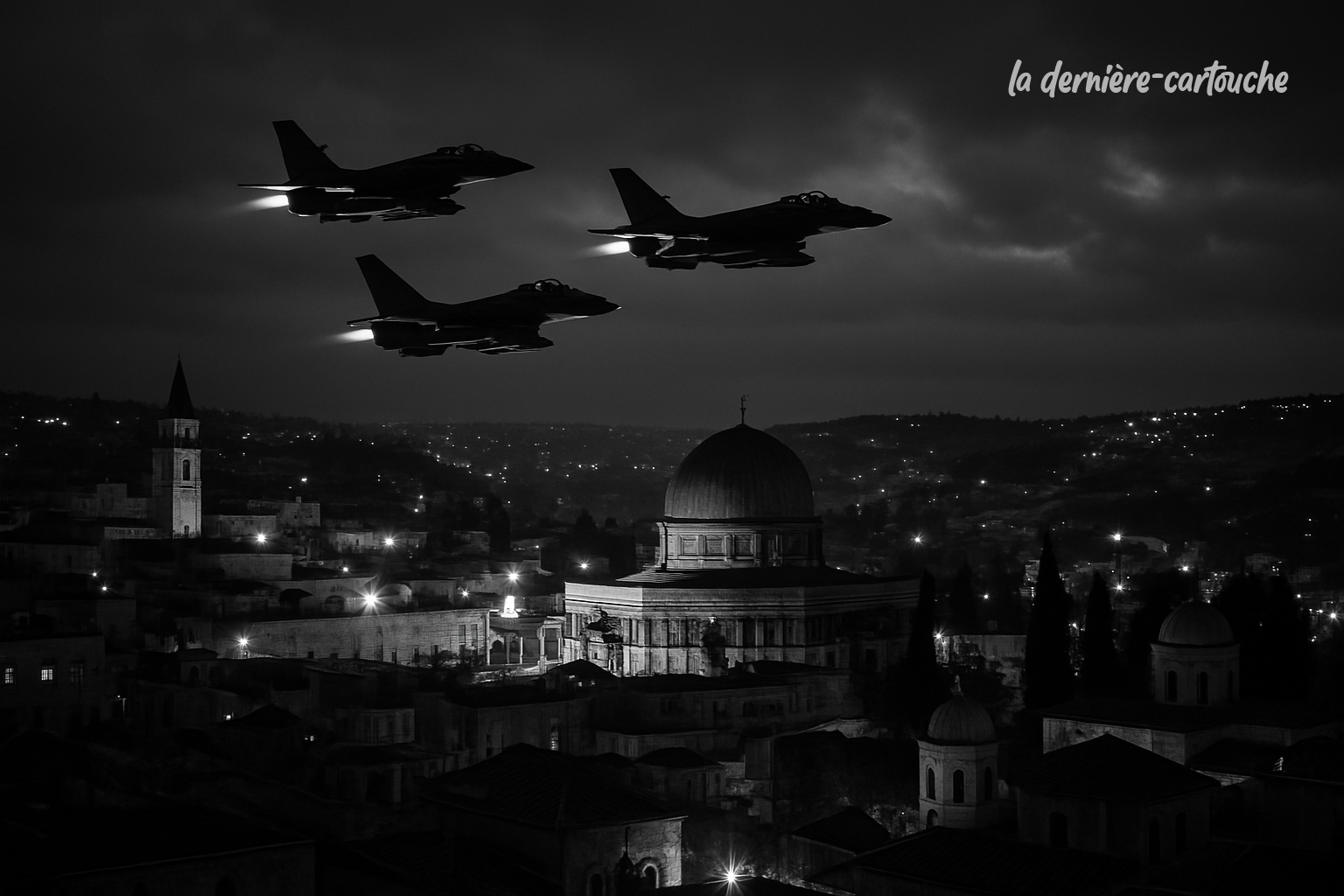

Während in der Normandie die alten Allianzen in festlicher Pose wiederaufleben dürfen, wird der 9. Mai in Moskau mit einem Achselzucken bedacht, bestenfalls. Der Westen hat entschieden, sein Gedächtnis zu portionieren: Hier würdig, dort beschämend.

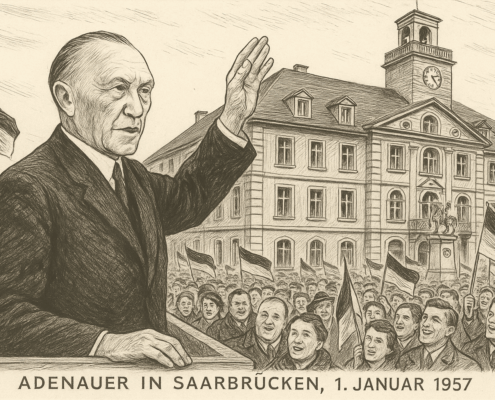

Darstellung eines sowjetischen Soldaten, der im Mai 1945 auf dem zerstörten Berliner Reichstag die rote Fahne hisst. Das Bild symbolisiert das offizielle Ende der Kämpfe in Europa und markiert den militärischen Sieg der Alliierten über das nationalsozialistische Deutschland.

Für Russland aber – für seine Menschen, nicht nur für seine Regierung – bleibt der 9. Mai der heiligste Tag der russischen Geschichte. Es ist der Tag, an dem ein Volk, verwundet bis an den Rand seiner Existenz, den Tod besiegte. Wer das Relativieren will, wer die Gedenkfeiern auf dem Roten Platz zum reinen Propagandainstrument erklärt, verkennt nicht nur die Geschichte, sondern begeht eine neue Form der Ignoranz: die bewusste Entfremdung von Millionen Menschen, die einst auch für die Freiheit Europas ihr Leben ließen.

Dass in diesem Jahr keine deutsche Delegation auf dem Roten Platz erscheinen wird, ist mehr als eine diplomatische Unhöflichkeit. Es ist ein Affront. Ein stilles Abreißen jener letzten Fäden, die Erinnerung und Anstand miteinander verbanden.

Und ich sage dies nicht aus Naivität. Ich sage es als Brite, als Europäer, als Sohn eines Mannes, der das Ende jener Welt erlebte, die nie wieder auferstehen durfte.

Denn wer meint, sich durch selektive Erinnerung moralisch zu erhöhen, wird am Ende nicht größer dastehen – sondern kleiner. Und wer meint, Geschichte in Freund und Feind zu scheiden, wird feststellen, dass es die Geschichte selbst ist, die ihn vergisst.

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière

© Bildrechte: La Dernière  © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!

Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.

🇫🇷 Règles de commentaire :

Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.