![]()

Der letzte Satz darf nicht gefallen

Über das stille Sterben des Feuilletons

Das Feuilleton war einmal ein Ort des Spiels. Der Ironie, der Doppelbödigkeit, der Ahnung. Heute ist es ein Erziehungsinstrument. Aus der Kunst der Andeutung ist der Aktivismus der Haltung geworden. Wer sich dem entzieht, wird aussortiert – nicht durch Zensur, sondern durch Schweigen. Das Verbot beginnt nicht mit dem Stempel, sondern mit dem Weglassen. „Verbotenes Feuilleton“ ist unsere Antwort darauf.

Alle Artikel dieses Autors:

Es ist nicht der Staat, der verbietet. Es ist der Markt, die Redaktion, die Empörung. Es ist das Mienenspiel der Kollegen, die Stille nach dem Satz, das milde Lächeln der Überlegenheit. Wer heute in Zeitungen liest, findet oft keine Texte mehr, sondern Absicherung. Keine Handschrift, sondern Haltung. Keine These, sondern Therapievorschlag.

Das klassische Feuilleton war immer Ort des Experiments, der Zuspitzung, der Grenzsprengung. Ein Aphorismus durfte neben einer Polemik stehen, ein Gedicht neben einem Angriff auf die Gegenwart. Heute: alles glatt. Alles safe. Alles „im Ton der Zeit“.

Ironie ist gefährlich geworden. Denn Ironie braucht Vertrauen – dass der Leser versteht, dass man nicht sagt, was man meint. In Zeiten digitaler Denunziation ist das zu riskant. Und so verödet das Gelände, auf dem einst die Sprachgewalt tobte.

Feuilleton als Feigenblatt

Die großen Häuser halten sich das Feuilleton wie eine alte Katze: zum Vorzeigen. Sie darf noch schnurren, aber beißen darf sie nicht mehr. Literarische Debatten? Zu gefährlich. Philosophische Querschläger? Zu unverständlich. Stattdessen: Serienkritiken, Interviewstrecken, Genderpreisverleihungen.

Wer es wagt, einen Satz zu schreiben, der „falsch gelesen werden könnte“, wird nicht diskutiert – sondern entsorgt. Die Angst vor dem Missverständnis ersetzt die Lust am Mehrdeutigen.

Warum wir das Verbotene brauchen

Das Verbotene Feuilleton will zurück, was verloren ging: Das Recht, falsch verstanden zu werden. Das Spiel mit dem Abgrund.

Den Satz, der nichts will – außer gedacht zu werden. Wir schreiben hier nicht, was man darf.

Wir schreiben, was man denkt, wenn niemand mitliest. Oder wenn alle mitlesen – aber keiner bekennt.

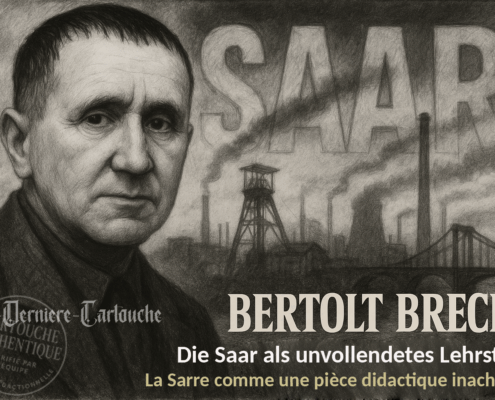

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

Digitale Illustration erstellt mit Hilfe von KI (DALL·E) im Auftrag von La Dernière Cartouche. Verwendung nur mit Genehmigung der Redaktion.

Digitale Illustration erstellt mit Hilfe von KI (DALL·E) im Auftrag von La Dernière Cartouche. Verwendung nur mit Genehmigung der Redaktion.

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!

Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.

🇫🇷 Règles de commentaire :

Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.