Summary

Cet essai analyse la désacralisation de l’église Hildegard à Saint-Ingbert, prévue le 28 juin 2025, comme un événement marquant sur le plan culturel et historique. Il ne s’agit pas seulement de la fermeture d’un lieu religieux, mais de la perte d’un espace de mémoire collective et d’une forme visible de la foi. L’église est perçue comme le reflet d’une société qui se détache de ses repères spirituels. À travers des comparaisons avec la France et une réflexion sur les mutations sociales, le texte met en lumière ce que signifie la disparition de ces lieux : l’effacement progressif de la profondeur culturelle et métaphysique de l’Europe.

![]()

Cet article est disponible en : 🇩🇪 Allemand

Un lieu qui ne s’efface pas

À propos de la désacralisation de l’église Sainte-Hildegarde et de la perte des espaces culturels

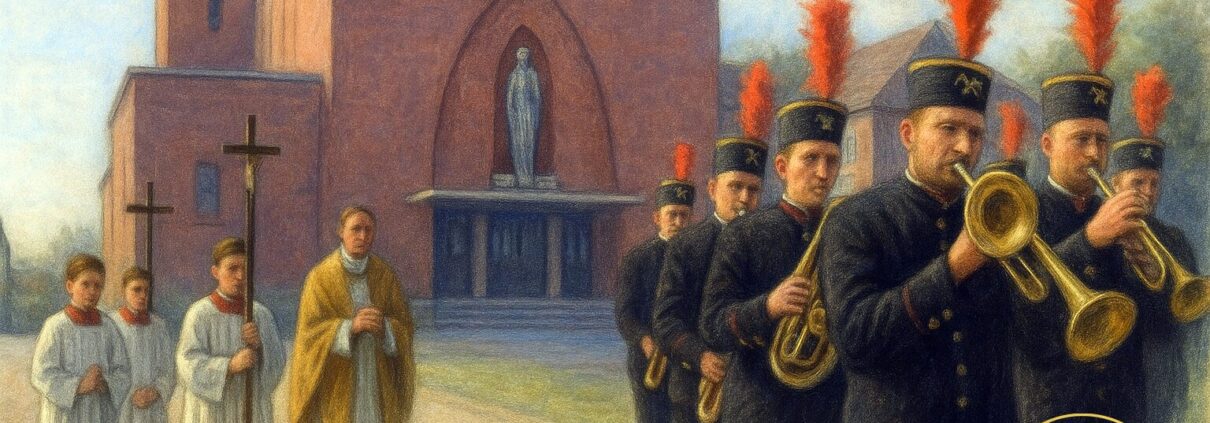

Un silence lourd succédera au dernier tintement. Le 28 juin 2025, à St. Ingbert, l’église Sainte-Hildegarde sera déconsacrée — un acte en apparence administratif, sans tumulte ni protestation, mais qui, en sa profondeur, révèle un séisme discret, un symptôme d’un bouleversement qui touche l’Europe en son fondement. Ce geste condense une époque qui semble vouloir se défaire de ses propres racines. Une société libère un édifice de sa mission spirituelle, et avec lui : une forme, une langue, une mémoire qui avaient marqué des siècles. C’est une extériorisation qui transcende le visible et reconfigure notre rapport à l’espace, à la communauté, à la transcendance.

La langue de la pierre

Une église n’est pas un volume neutre. Elle parle. Elle parle avec la lumière, avec les axes, avec la hauteur, avec le silence. Elle est la traduction architecturale d’un rapport au monde, une théologie bâtie, où la géométrie obéit à l’imagination théologique. Elle matérialise une image de l’homme face à l’Éternel. L’espace n’est pas simplement là : il signifie.

Construite en 1928-1929 selon les plans d’Albert Boßlet, l’église Sainte-Hildegarde est une telle architecture parlante. Sa brique rouge, sa masse ramassée, son évocation presque physique des galeries minières : rien ici n’est décoratif. C’est l’expression d’une identité régionale profonde. St. Ingbert était le charbon, la profondeur, le labeur. La foi y était force porteuse dans la peine quotidienne. L’architecture de Boßlet laisse place à cette dialectique. Elle est grave, authentique, honnête dans ses matériaux et sa forme. Elle donne à voir la lutte de l’homme avec son existence. Mais que devient une architecture dont plus personne ne comprend la langue ? Que reste-t-il lorsque l’ordre liturgique qu’elle accueillait se tarit et que le récipient reste vide ?

La perte de la mémoire collective

Les églises sont des mémoires. Elles abritent des rites, conservent des histoires, recueillent des voix. Elles contiennent des vies, des prières silencieuses. Leurs murs ont vu des baptêmes, des mariages, des deuils, des espoirs. Elles ont absorbé les biographies de milliers d’existences. Le silence qu’on y ressent n’est pas vide. Il est saturé. Saturé d’encens, de musique, de regards en quête de consolation.

Déconsacrer une église, ce n’est pas un simple acte administratif. C’est une déliaison — de la responsabilité, de la forme, de la mémoire. Une société libère un lieu de sa mission d’accueillir l’Invisible. Nous perdons un espace de retrait, une méditation, une respiration hors du bruit. C’est l’aptitude à penser l’indicible qui s’efface. L’espace sacré, indépendamment de toute croyance personnelle, maintenait ouverte la possibilité que tout ne soit pas mesurable ni utile. Il était un rempart contre la profanation totale du monde. Sa disparition brise un lien discret avec le métaphysique.

L’espace comme porteur de civilisation européenne

Chaque église est un fragment monumental d’une époque. Elle renvoie à ce qui fut jadis évident : la transcendance, l’ordre, la continuité. Le bâti écclésial était la manifestation physique de la culture européenne, son expression dans le paysage urbain et rural. Il faisait coexister l’éternel et le quotidien.

L’église Sainte-Hildegarde incarne cette articulation entre société industrielle et foi, caractéristique de nombreuses régions minières. Elle montre que la spiritualité peut s’incarner dans la matière, dans la pesanteur du réel. La foi s’y exprimait dans une esthétique de la résistance. Ce que nous perdons ici, c’est un membre vivant du grand corps historique de l’Europe. Une langue commune s’efface. Un bien commun s’appauvrit.

La France et ses lieux sacrés désaffectés

En France, où la laïcité est régie par la loi de 1905, les édifices religieux, souvent biens nationaux, sont préservés, animés, respectés. Même déconsacrée, une église conserve sa dignité : elle devient lieu de culture, d’écoute, de résonance. Son essence demeure.

En Allemagne, on perd trop souvent le lieu lui-même — par transformation, instrumentalisation, destruction. Le débat sur la reconversion est trop souvent purement fonctionnel. Ce qu’on perd alors, c’est l’aura du lieu, l’atmosphère unique forgée par des siècles d’usage et de vénération. L’efficacité d’une nouvelle affectation ne compense pas cette perte symbolique.

L’horizon des mutations sociétales

La déconsécration de Sainte-Hildegarde est symptôme d’un bouleversement profond. Les départs massifs des églises, la muséalisation du religieux, l’essor de l’islam européen : autant de signes d’une recomposition. Mais quels espaces nouveaux émergent avec une puissance symbolique comparable ?

Les églises s’effacent, les mosquées apparaissent. L’architecture publique s’aplatit. Des bâtiments polyvalents, interchangeables, remplacent l’ancré. Que reste-t-il lorsque la verticalité disparaît ? Lorsqu’aucun lieu ne désigne plus le dépassement, l’incommensurable, l’invisible ?

Reste un ordre plat. Mesurable. Fonctionnel. Mais sans mémoire. Une société qui perd sa dimension métaphysique perd également sa capacité à générer du sens.

Dernier coup de feu

Le 28 juin 2025, aucun édifice ne s’effondrera. Aucun scandale n’occupera les médias. L’église Sainte-Hildegarde sera déconsacrée. Les cloches sonneront peut-être une dernière fois — puis se tairont. Ce sera silencieux. Peut-être quelqu’un s’arrêtera. Peut-être personne ne remarquera.

Mais celui qui voit, qui perçoit ce tremblement, saura : ici, un dernier coup de feu est tiré. Ce n’est pas un cri de colère. Ni une révolte. C’est la fatigue des formes. Le silence d’une langue millénaire. Un coup qui ne tue pas, mais éveille. Un dernier signe — pour rappeler ce que nous perdons lorsque nous oublions que la pierre peut encore porter du sens.

© Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière Cartouche

© La Dernière Cartouche – Tous droits réservés. (Création originale. Utilisation strictement réservée à l'identité visuelle du magazine.)

© La Dernière Cartouche – Tous droits réservés. (Création originale. Utilisation strictement réservée à l'identité visuelle du magazine.) © Bildrechte: La Dernière

© Bildrechte: La Dernière  © Bildrechte: La Dernière

© Bildrechte: La Dernière

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS Bildrechte

Bildrechte

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !

Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.

🇫🇷 Règles de commentaire :

Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.