![]()

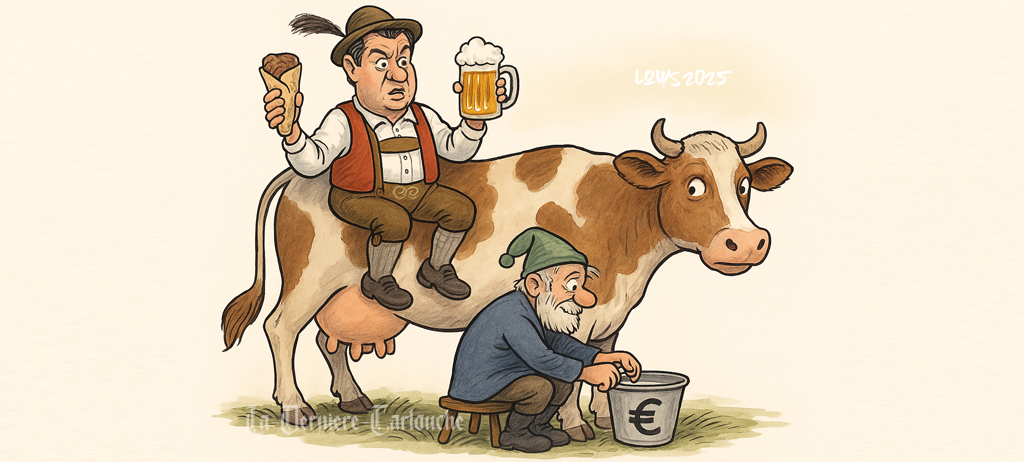

Die wahre Melkkuh

Ein Essay von Pierre Marchand

Wenn Markus Söder heute Bayern zur „Melkkuh der Nation“ stilisiert, klingt es wie ein geschickter Schlagabtausch im politischen Alltag. Doch wer die tektonischen Linien der deutschen Nachkriegsgeschichte liest, stößt auf ein anderes Bild. Die wahre Melkkuh stand nicht in München. Sie stand an der Saar – und sie wurde jahrzehntelang gemolken, während andere von ihrer Kraft aufstiegen.

Abfluss statt Aufbau

1957, mit der Rückkehr des Saarlandes in die Bundesrepublik, begann ein ökonomisches Experiment, das für die Region ein strukturelles Handicap werden sollte. Die Saarbergwerke wurden in Bundesbesitz überführt. Die Gewinne aus der Kohleförderung flossen nach Bonn, nicht nach Saarbrücken. Die Energie, die den Wiederaufbau im Westen antrieb, wurde im Saarland gefördert, aber dort kaum vergütet.

Auch die Stahlindustrie, seit dem 19. Jahrhundert Rückgrat der Saar, war eingebunden in überregionale Konzernstrukturen. Eigentümer in Düsseldorf, Luxemburg oder Paris verbuchten die Profite. Die Region blieb zurück mit Umweltlasten, Sozialkosten und einer Wirtschaft, die auf zwei Branchen reduziert war. Das Saarland produzierte für die Nation – und erhielt den Preis der Abhängigkeit.

Bayern als Empfänger

Parallel dazu floss Geld nach Süden. In den 1960er und 1970er Jahren war Bayern über Jahrzehnte hinweg Empfänger im Länderfinanzausgleich. Jährlich kamen dreistellige Millionenbeträge in D-Mark zusammen – inflationsbereinigt Milliarden. Mit diesen Transfers wurden Straßen gebaut, Universitäten gegründet, Industrieparks hochgezogen. Bayern nutzte die Solidarität, um den Weg vom Agrarland zur Wirtschaftsmacht zu gehen.

Das Saarland dagegen hatte kaum Vorteile vom System. Seine Steuerbasis war durch den Abfluss der Montanerträge geschwächt. Es war doppelt benachteiligt: Gewinne flossen ab, und die Kompensation über den Ausgleich war gering. Während Bayern die Rolle des modernen Aufsteigers spielte, blieb das Saarland eine belastete Provinz im Inneren.

Versäumte Chancen

Hinzu kamen Fehlentscheidungen im eigenen Haus. In den 1960er Jahren scheiterte die Ansiedlung von Mercedes. Nicht Stuttgart blockierte, sondern Saarbrücken. Die CDU-Regierung unter Franz-Josef Röder hielt starr an der Maxime „Kohle und Stahl“ fest. Neue Industrien galten als Gefahr für die alten Strukturen.

Auch die spätere Ansiedlung von Ford in Saarlouis war kein Selbstläufer. Gewerkschaften und Politiker warnten, Bergleute und Stahlarbeiter könnten in die Autoindustrie abwandern und höhere Löhne erzwingen. Das Werk öffnete 1970 – doch die Diversifizierung kam spät. Als in denselben Jahren die Kohle- und Stahlkrise einsetzte, war das Land schlecht vorbereitet. Die Arbeitslosigkeit kletterte in den 1980er Jahren auf Spitzenwerte von über 15 Prozent, Zehntausende verließen die Region.

Bonn als Zuschauer

Die Bundesregierung in Bonn blieb in dieser Zeit zurückhaltend. Eine gezielte Strukturpolitik für die Saar entstand nicht. Hilfsprogramme kamen erst, als die Krise unübersehbar war. Sie konnten die Jahrzehnte des Abflusses und der Versäumnisse nicht ausgleichen. In Bonn sah man das Saarland als Montanprovinz – nützlich, solange Kohle und Stahl liefen, aber kaum als eigenständigen Gestaltungsraum.

Lafontaine und der Versuch der Wende

Mit den 1980er Jahren trat ein Politiker auf, der zumindest den Mut hatte, den Strukturwandel aktiv zu gestalten: Oskar Lafontaine. Als Ministerpräsident initiierte er die „Saar-Konzernisation*“ – den Versuch, Schlüsselindustrien durch staatliche Beteiligungen und enge Steuerung zu sichern. Das Modell war nicht frei von Kritik, und manches blieb schwerfällig. Doch es war ein ernsthafter Versuch, die industrielle Identität des Landes nicht preiszugeben.

Lafontaine erhielt Anerkennung von Gewerkschaften, Managern und Verbänden, weil er nicht zusah, sondern handelte. Ohne seine Eingriffe wäre die Montanbasis der Saar möglicherweise noch schneller zerfallen. Er steht damit als Gegenfigur zu Röder: während jener den Wandel blockierte, versuchte Lafontaine, ihn politisch zu gestalten.

Drohende Auflösung

Die strukturelle Schwäche führte zeitweise dazu, dass eine Eingliederung in Rheinland-Pfalz diskutiert wurde. Es wäre das Ende der Eigenständigkeit gewesen, die Auflösung einer Region, die mehr ist als Verwaltung. Das Saarland ist ein Erinnerungsraum zwischen Deutschland und Frankreich, ein Labor europäischer Versöhnung. Seine Eigenständigkeit zu bewahren, war kein Folklore-Reflex, sondern eine historische Notwendigkeit.

Gegenwart ohne Richtung

Heute zeigt sich ein verfestigtes Muster. Unter der SPD-geführten Landesregierung von Anke Rehlinger fehlt bislang eine klare Strategie. „Grüner Stahl“ ist ein Schlagwort, kein Geschäftsmodell. Milliardenförderungen werden versprochen, doch die Konzernzentralen sitzen nach wie vor außerhalb, Gewinne laufen ab, Lasten bleiben.

Das Saarland verharrt zwischen Bundesvorgaben und fehlenden eigenen Visionen. Die Gefahr ist groß, dass sich die Geschichte wiederholt: gemolken wird an der Saar, genutzt wird andernorts.

Saar-Lor-Lux als Weg

Die Zukunft liegt nicht in Berlin. Sie liegt in der Achse Saar-Lor-Lux. Metz, Luxemburg, Saarbrücken – hier bestehen Möglichkeiten für neue wirtschaftliche und kulturelle Verflechtungen. Europäische Förderprogramme wie Interreg, die Universität der Großregion, gemeinsame Infrastrukturprojekte sind vorhandene Ansätze. Doch sie werden politisch zu wenig genutzt.

Wer die Saar zukunftsfähig machen will, muss diese Achse zum Kern einer Strategie machen. Nicht als Randregion der Bundesrepublik, sondern als Brücke Europas.

Schlussbild

Das Saarland war die wahre Melkkuh der Nation. Es lieferte Kohle und Stahl, während Gewinne abflossen. Es hielt an alten Strukturen fest, während andere diversifizierten. Es trägt bis heute die Last dieser Geschichte. Wer in München heute Opfer spielt, sollte daran erinnert werden, wo die eigentlichen Opfer der föderalen Ökonomie zu finden sind.

Nur wenn das Saarland seine Rolle als europäisches Zentrum annimmt und neue Allianzen in Saar-Lor-Lux schmiedet, kann es verhindern, dass es erneut bloß gemolken wird.

* „Saar-Konzernisation“ war ein zeitgenössischer, meist kritisch gemeinter Begriff für Oskar Lafontaines Industriepolitik der 1980er Jahre. Gemeint war das enge staatliche Eingreifen in Schlüsselindustrien – insbesondere Stahl – durch Beteiligungen, Garantien und Einflussnahme des Landes. Befürworter sahen darin den Versuch, Arbeitsplätze und industrielle Basis zu sichern, Kritiker sprachen von Staatswirtschaft und Überregulierung.

Quellen:

- Arbeitskammer des Saarlandes:

„60 Jahre Strukturwandel im Saarland“ (Beiträge, Dez. 2020, PDF) - Bundeszentrale für politische Bildung (bpb):

Dossier Saarland – Geschichte und Politik (bpb.de) - Statistisches Bundesamt (Destatis):

Daten und Analysen zum Länderfinanzausgleich (destatis.de)

(Zu den historischen Zahlen 1950–1980 gibt es teils nur Archivbände, aber Destatis liefert die offiziellen Grundlagen und Zeitreihen.) - Landtag des Saarlandes – Parlamentsdokumentation:

Saarländische Landtagsprotokolle 1947–1989 (landtag-saar.de, PDF-Archiv) - Ford-Werk Saarlouis:

Historie Werkseröffnung 1970 (Ford Media Archiv) - Historisches Lexikon Bayerns:

Artikel „Länderfinanzausgleich“ – Bayern als Empfänger bis 1986 - Europäische Union / Interreg-Programme:

Interreg Großregion (Saar-Lor-Lux) – offizielle EU-Seite

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!

Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.

🇫🇷 Règles de commentaire :

Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.