![]()

Cet article est disponible en : 🇩🇪 Allemand

Valets de la France et traîtres

1955 : Quand la Sarre voulait l’Europe – et que les nationalistes y voyaient une « trahison

La Sarre en 1955 : entre trahison et vision

La fumée stagnait dans le bistrot, lourde comme un rideau gris. Les chopes s’entrechoquaient sourdement, les voix s’exaltaient. C’était l’un de ces soirs d’automne 1955 où tout le pays n’avait qu’une date en tête : le 23 octobre. Un vieux mineur, assis à sa place habituelle, les doigts encore noirs de charbon, osa murmurer qu’il voterait pour le statut. À peine les mots prononcés, un chœur d’accusations s’abattit sur lui : « Collaborateur ! Traître ! Tu veux nous revendre ? » L’insulte tomba comme un verdict, plus cinglante qu’une gifle. L’homme fixa son verre, comme s’il pouvait y trouver refuge, sachant déjà qu’il ferait mieux de se taire.

Tel était le climat : pas de place pour le débat, seulement un tribunal. « Traître » transformait les voisins en ennemis, les amis en accusateurs. Dix ans après les nuits de bombardements et les hivers de famine, la France n’était pas un partenaire pour beaucoup, mais l’ennemi d’autrefois. Ceux qui soutenaient le statut étaient traités comme s’ils trahissaient une seconde fois les morts.

Gilbert Grandval, résistant, socialiste et haut-commissaire français, arriva dans cette atmosphère électrique comme une figure de contradiction. Il parlait de partenariat, cherchait la proximité, se présentait comme « un Sarrois parmi les Sarrois ». Pour les uns, il incarnait un espoir ; pour les autres, il n’était que le visage souriant d’une tutelle. Car dans le quotidien, la mainmise française se faisait sentir : le franc sarrois arrimé au franc, les liens économiques étroits, la censure dans la presse et à la radio. Dès avant le référendum, cette tension contenait en germe la méfiance.

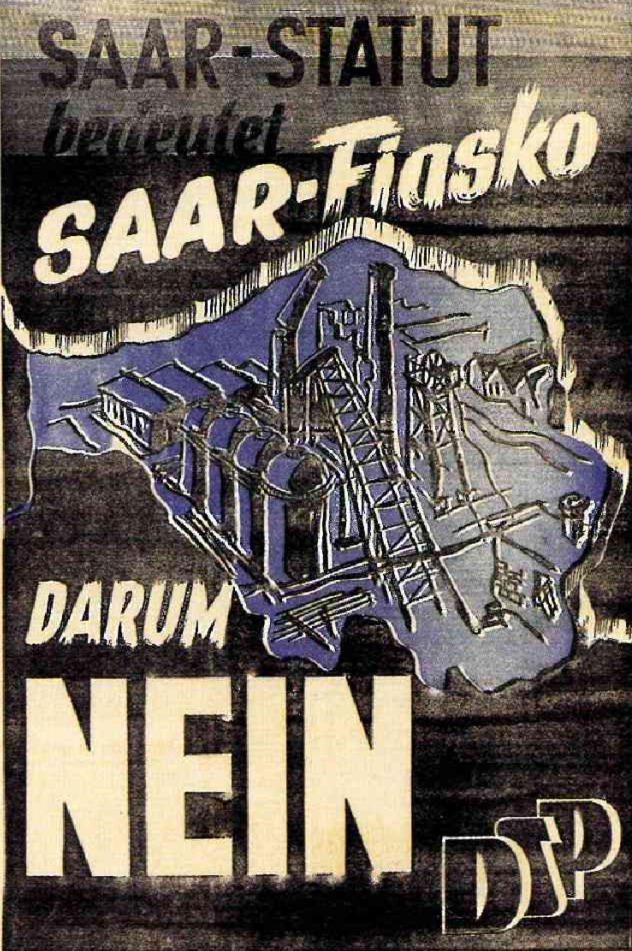

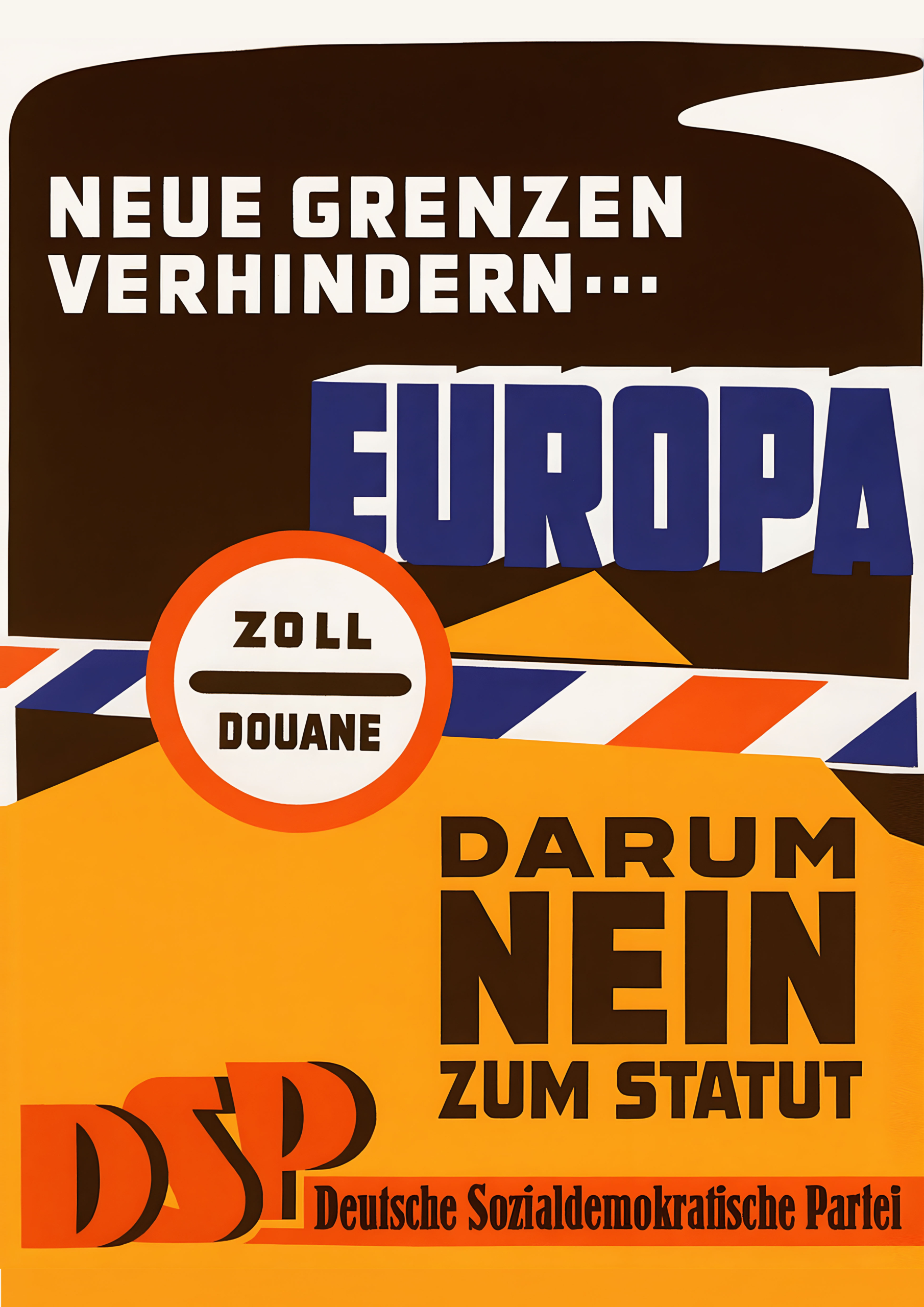

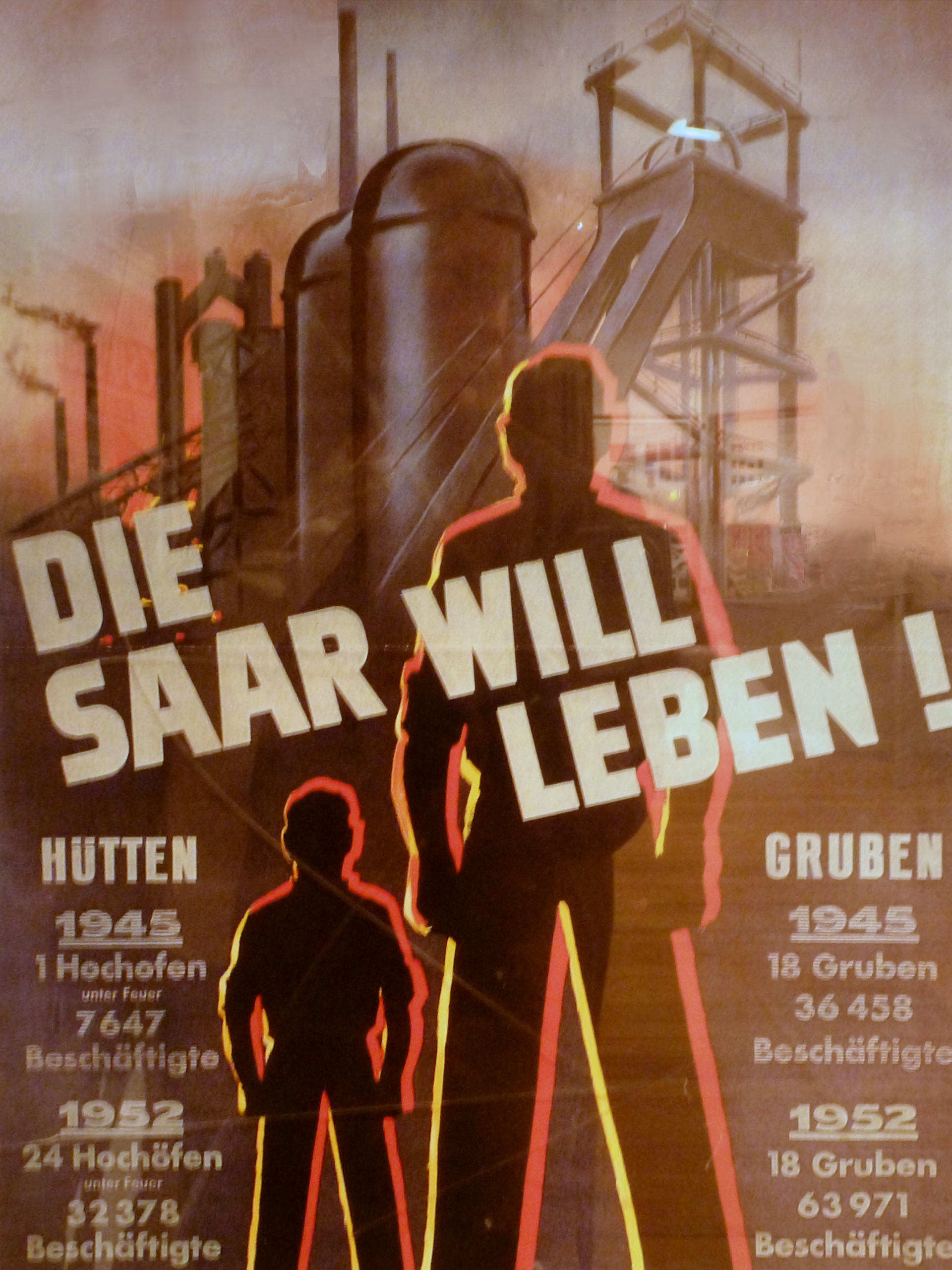

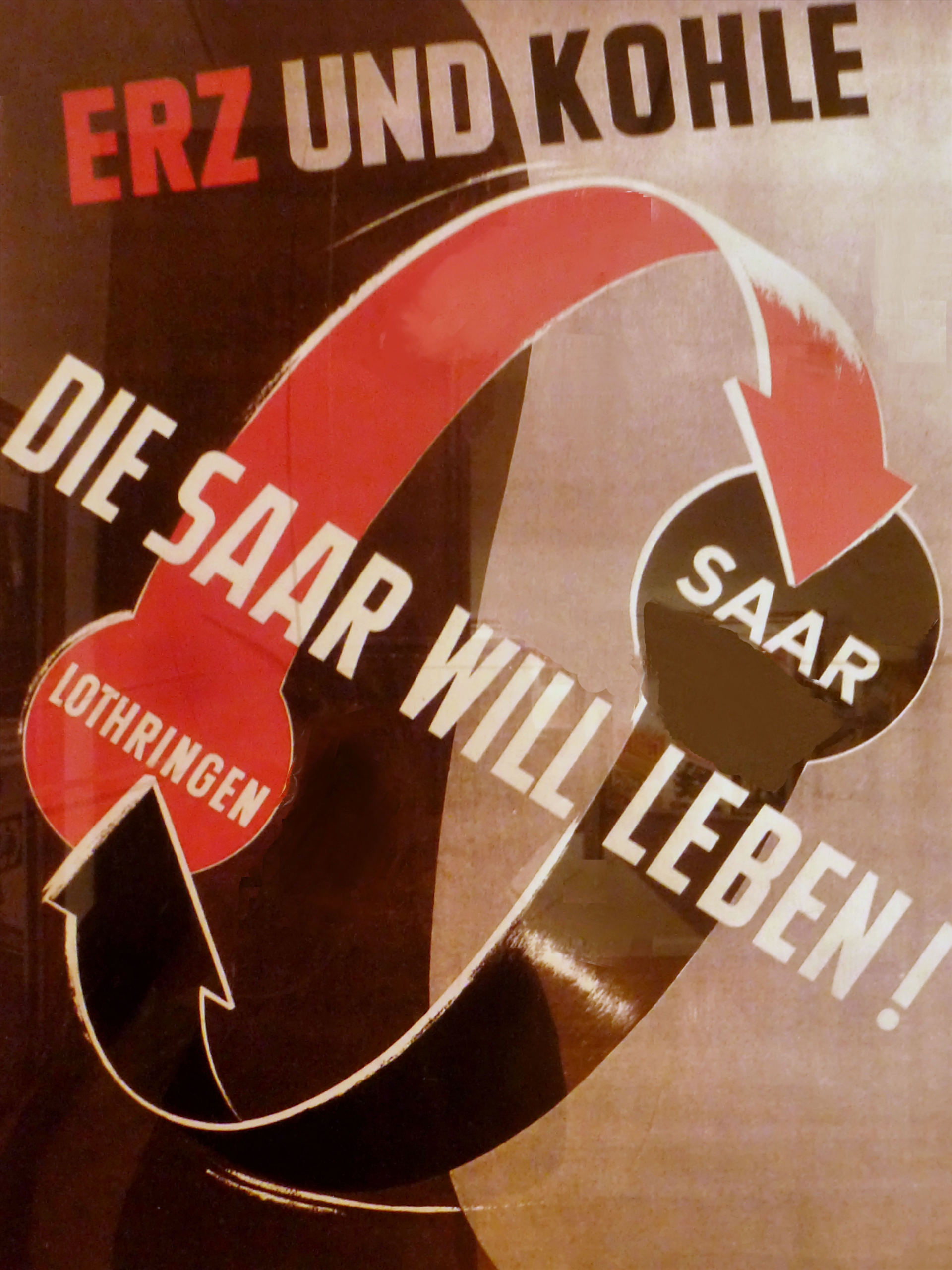

Les slogans du « Non » couvraient murs et clôtures : « La patrie ou la trahison ! » clamaient les affiches, tandis que des tracts dénonçaient un « second Alsace-Lorraine ». Les journaux qualifiaient les partisans du statut de « séparatistes », des libelles circulaient la nuit, glissés dans les gares, transportés clandestinement de l’autre côté de la frontière. Les mots devenaient des armes, les images des brandons.

Et les rues bouillonnaient. À Neunkirchen, Johannes Hoffmann parlait dans une salle communale tandis qu’à l’extérieur, des grenades lacrymogènes explosaient et que les poings volaient. À Beckingen, « Le Gros doit partir » était tagué sur le bitume – une insulte directe au chef du gouvernement. À Völklingen, à Saint-Ingbert, des bagarres éclataient, les chaises volaient en éclats, la police chargeait matraque au poing. On parlait de démocratie, mais régnait un climat de menace.

La campagne pour le vote fut un spectacle de contradictions. Officiellement, les Sarrois avaient le libre choix. En réalité, la décision était déjà souillée dans les esprits. Hoffmann, figure de proue du statut, était devenu une cible : « Joho », raillaient les caricatures, le représentant avec un béret français, comme s’il voulait vendre la patrie. Adenauer, lui, parlait d’intégration et de la CECA – mais laissait ses partisans traiter les partisans du « Oui » de « séparatistes ». « Il n’y a pas de troisième voie », déclara-t-il quelques jours avant le scrutin. Pour les Sarrois, cela signifiait : le retour ou la trahison.

Le 23 octobre 1955, le pays retint son souffle. Dès l’aube, des files se formèrent devant les bureaux de vote : des hommes en costume sombre, des femmes au foulard, des enfants par la main. Certains s’étaient mis sur leur trente-et-un, comme pour une fête ; d’autres avançaient, le regard fixe et silencieux. L’air était électrique, chargé de la conscience que ce jour n’était pas une simple élection, mais un jugement sur l’appartenance.

Le soir, la foule se pressa dans les bistrots et les salles des fêtes. Quand les premiers résultats filtrèrent, ce fut l’explosion de joie : les deux tiers avaient voté « Non ». Des drapeaux furent agités, des pétards tirés, à Sarrebruck, une foule bruyante défilait dans les rues. On chanta des hymnes patriotiques, on trinqua à Adenauer, à la « Heimkehr », à la fin de « l’administration étrangère ».

Pour l’autre tiers, cette nuit marqua le début du silence. Ils avaient parié sur le statut, sur une solution européenne échappant à Bonn et à Paris. Désormais, on les traitait de traîtres. Dans les rues, ils n’osaient plus élever la voix. Dans les associations, on leur retirait leurs postes ; dans les commerces, les clients se détournaient ; dans les familles, les conversations devenaient glaciales. Le vote était secret – mais chacun savait qui avait voté quoi.

Le mot « Franco-Sarrois » fit son apparition, une injure qui collait à la peau comme une marque au fer rouge. Les enfants dont les parents avaient osé dire « Oui » l’entendaient dans la rue, dans les cours d’école, où on les bousculait, les moquait, les excluaient. Certains parents cachèrent même leur choix à leurs propres enfants. Ce n’est que des décennies plus tard, dans l’intimité, que leurs voix refirent surface.

Avec le « Non » du 23 octobre, le statut était mort. La vision d’une voie européenne intermédiaire s’effondra en une nuit. En 1957, la Sarre devint un Land allemand – comme si le référendum avait exprimé une volonté unanime. Le récit officiel parla de « retour », mais ce qui se produisit vraiment fut une décision contre un autre avenir.

L’ironie de l’histoire : ce qui était trahison en 1955 devint, au fil des décennies, une raison d’État. L’amitié franco-allemande, l’intégration européenne – tout ce pour quoi les partisans du « Oui » avaient été stigmatisés devint soudain une évidence. Mais ceux qui l’avaient défendu les premiers disparurent du récit. On ne les invita pas, on ne les cita pas, on ne les reconnut pas.

Soixante-dix ans plus tard, les vieux slogans résonnent sous de nouveaux atours. « La patrie ou la trahison », c’était 1955. « Ceux qui soutiennent l’UE trahissent l’Allemagne », c’est 2025. La même logique, mais d’autres ennemis. L’AfD reprend les codes nationaux, parle de « trahison du peuple » et de « culture occidentale », comme si l’identité était une formule monolithique. Mais quiconque vit en Sarre sait que ces concepts sonnent creux. La région n’a jamais été homogène. Elle fut allemande, française, lotharingienne, autonome – et toujours multilingue. « L’Occident » n’a jamais été un bloc, mais un champ de tensions : Verdun et Trèves, Voltaire et Boniface.

Peut-être est-il temps d’inverser les rôles. Les traîtres ne furent pas les 32 % qui osèrent dire « Oui » en octobre 1955. Les traîtres furent ceux qui bloquèrent l’Europe parce qu’elle ne servait pas leurs calculs. Ceux qui divisèrent le pays par des slogans et détruisirent leur propre terre au nom de la patrie.

Les prétendus traîtres sont oubliés – et c’est là leur grandeur. Ils savaient que la patrie ne vit pas dans le repli, mais dans l’ouverture. Qu’il faut parfois trahir le proche pour gagner l’essentiel. Ils ont perdu. Mais ils avaient raison.

Soixante-dix ans plus tard, l’Europe se trouve à nouveau à la croisée des chemins. Le mot « trahison » résonne de nouveau, les frontières se dressent dans les esprits. La question n’est pas de savoir si nous le supporterons. Mais si, cette fois, nous aurons le courage que les Sarrois eurent en 1955 – et pour lequel on les méprisa.

Weiterführende Informationen

Pour tous ceux qui souhaitent approfondir le sujet : sur www.saarnostalgie.de se trouvent de nombreux documents relatifs au référendum de 1955.

On y trouve des articles de presse, des tracts, des affiches, des caricatures, des photos de rassemblements ainsi que des témoignages détaillés.

Cette collection documente la dureté de la confrontation, les bagarres lors des réunions publiques, le langage des slogans et la couverture médiatique qui les accompagnait.

Remarque : Le site www.saarnostalgie.de n’est accessible que de manière limitée sur les appareils modernes, en raison de son ancienne technologie (structure en cadres).

Les mêmes informations, mais présentées de manière plus moderne, se trouvent sur saarstaat.de.

La section consacrée au Statut de la Sarre y est déjà entièrement achevée. Le reste – soit la version complète de Saar-Nostalgie – est encore en cours de réalisation. Saarstaat.de n’est accessible qu’après inscription.

Pour les passionnés d’histoire, la consultation en vaut la peine, car nombre des scènes évoquées dans l’essai y sont restituées dans leur intégralité. Le site Saarstaat.de propose également un outil de traduction.

© Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière

© Bildrechte: La Dernière

© Bildrechte: La Dernière

© Bildrechte: La Dernière  © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !

Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.

🇫🇷 Règles de commentaire :

Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.