![]()

Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français

Lothringen als europäischer Grenzraum

Vom Reich zum Département

Ein Dossier von Pierre Marchand | La Dernière Cartouche – Chambre Noire

Lothringen war nie ein Randgebiet. Es wurde dazu gemacht. Kein anderer Landstrich Europas wurde so oft gezogen, verschoben, zerteilt, annektiert und zurückgegeben – nicht aus geografischer Notwendigkeit, sondern aus politischem Kalkül. Die Grenze, die man hier zieht, ist selten eine Linie. Sie ist ein Symptom. Ein Ausdruck von Macht und Ohnmacht, von Zugehörigkeit und Verlust.

Wer Lothringen verstehen will, darf nicht nur auf die Karte schauen – er muss in die Sprache hineinhören, in das Stadtbild, in die Erinnerung. In die alten deutschen Inschriften über französischen Bäckereien. In die Friedhöfe mit Namen, die man in Paris nicht aussprechen kann. In die melancholische Stille jener Bahnhöfe, die einst Anschluss an zwei Reiche boten – und heute kaum noch jemanden empfangen.

Seit dem Mittelalter war Lothringen ein Spielball zwischen West und Ost, Krone und Kaiser, Kreuz und Krone. Das Herzogtum, später Provinz, dann Département – stets wurde es in politische Kleider gezwungen, die nie ganz passten. Unter dem Heiligen Römischen Reich war es deutsch, unter Louis XV. französisch, unter Bismarck wieder deutsch, unter Pétain halb und unter de Gaulle dann endgültig französisch. Doch was bedeutet endgültig in einem Land, das nie stillstand?

Die Identität Lothringens ist kein Entweder-oder. Sie ist ein Palimpsest. Eine Schicht über der anderen, jede versucht, die vorherige zu übermalen – und jede scheitert daran. Selbst der französische Zentralismus, dieser säkulare Katechismus der Gleichheit, hat es nie geschafft, die Eigenheiten dieser Region auszuradieren. Lothringen blieb eigensinnig. Mit harten Lauten, weichen Herzen, und einer tiefen Skepsis gegenüber jedem, der von oben kommt.

Heute spricht niemand mehr von Grenzraum. Man spricht von „Région Grand Est“, als wäre das eine Antwort. Als ließe sich Geschichte mit einem Verwaltungsakt beruhigen. Doch Lothringen erinnert sich. Es erinnert sich an Kriege, an Evakuierungen, an wechselnde Pässe, an die Verwirrung der Zugehörigkeit. Und es erinnert sich an die Momente, in denen es sich selbst genügte – nicht als Nation, sondern als Gegend.

Vielleicht liegt gerade darin die Zukunft Europas: nicht im Verschmelzen, sondern im Anerkennen der Schichten. Nicht im Überpinseln, sondern im Durchscheinenlassen. Lothringen ist kein Übergangsland. Es ist ein Speicher. Für alles, was Europa war – und vielleicht wieder werden könnte, wenn man aufhört, Regionen zu zwingen, sich zu entscheiden.

In einer Zeit, in der Grenzen wieder gezogen werden, in Köpfen und auf Karten, ist Lothringen ein Gegengift. Nicht als Vorbild. Aber als Erinnerung daran, dass Identität kein Entweder ist – sondern ein Trotzdem.

In einer Glosse über Kunst und Freiheit denkt Cristof Sperl über drei scheinbar unvereinbare Figuren nach: David Bowie, Amanda Gorman und Caroline Wahl. Was verbindet sie? Der Mut zur Vorstellungskraft. Und was trennt sie? Eine neue Engführung, die Kunst auf Identität reduziert. Sperl plädiert – im Sinne von Karl Jaspers – für den freien Streit, gegen Denkblasen und moralische Zensur. weiterlesen Bowie, Gorman, Wahl: Über Kunst, Freiheit, Denkblasen

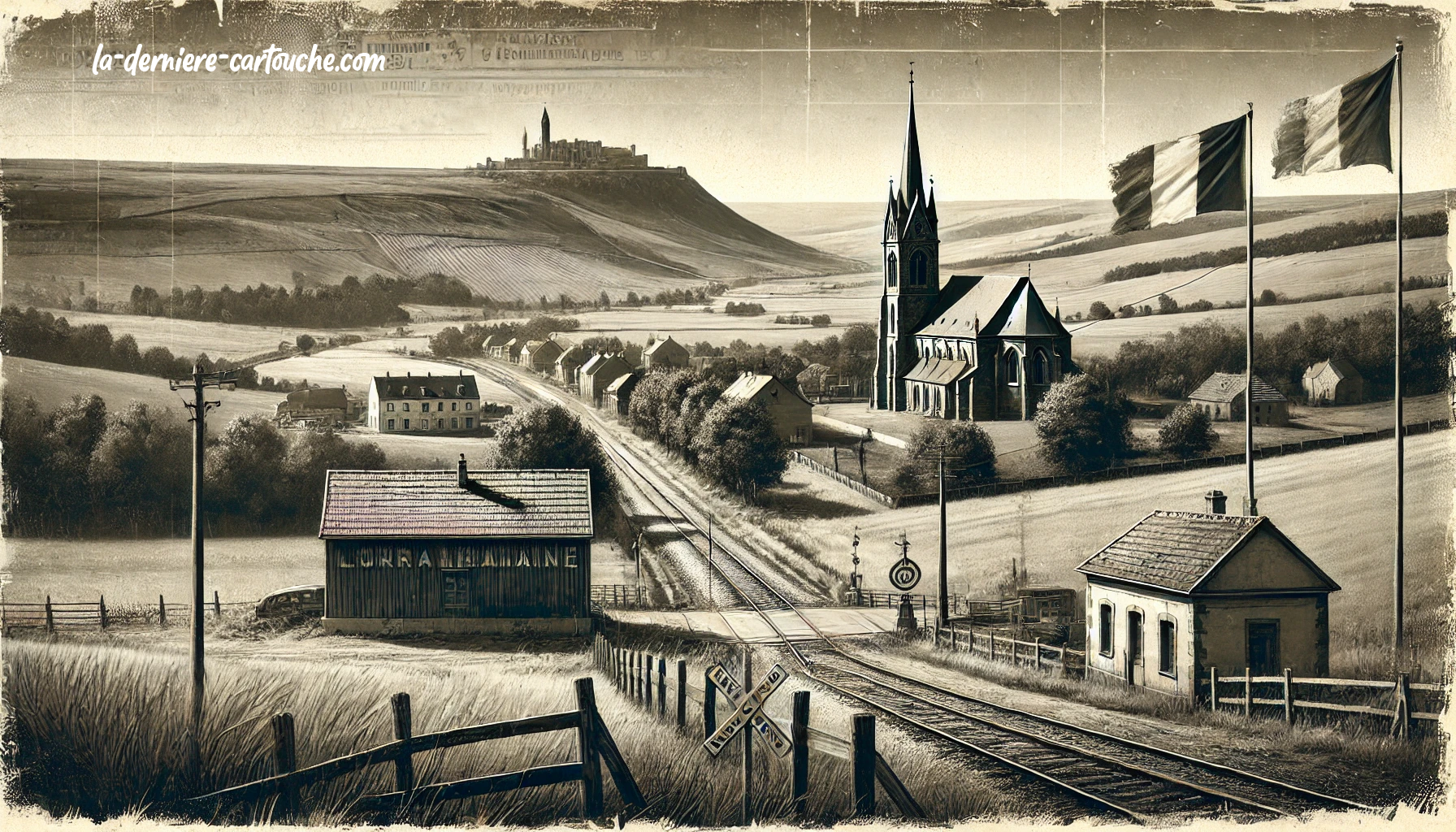

Symbolbild / KI-generierte Illustration Redaktion La Dernière Cartouche

Symbolbild / KI-generierte Illustration Redaktion La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière

© Bildrechte: La Dernière  © La Dernière Cartouche – Tous droits réservés. (Création originale. Utilisation strictement réservée à l'identité visuelle du magazine.)

© La Dernière Cartouche – Tous droits réservés. (Création originale. Utilisation strictement réservée à l'identité visuelle du magazine.)

Digitale Illustration erstellt mit Hilfe von KI (DALL·E) im Auftrag von La Dernière Cartouche. Verwendung nur mit Genehmigung der Redaktion.

Digitale Illustration erstellt mit Hilfe von KI (DALL·E) im Auftrag von La Dernière Cartouche. Verwendung nur mit Genehmigung der Redaktion.