![]()

Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français

Weshalb wir nie zu alt sind für den Anfang

Ein Kapitel aus dem Leben einer Frau, die sich das Leben zurückholt

Die Serie »Späte Anfänge« versammelt solche Porträts: nicht laut, aber wahr. Es geht nicht um das große Comeback, nicht um Karrieren oder Revanchen – sondern um die Rückkehr zu sich selbst.

Den Anfang macht Anna Becker mit einem Text über eine Frau, die ihr Kunstgeschichtsstudium nie abgeschlossen hat – und es dennoch wiederfindet. Nicht auf dem Papier, sondern im Blick, im Denken, im Tun.

Livres pour les retours à soi

📘 Monika Helfer – Die Bagage

Verlag: Hanser (2020)

🇫🇷 Französisch: La Ribambelle – Actes Sud, 2022

📗 Natascha Wodin – Sie kam aus Mariupol

📚 Verlag: Rowohlt Berlin (2017)

🇫🇷 Französisch: Elle venait de Marioupol – Métailié, 2021

Ein Essay von Anna Becker

S

ie hatte irgendwann einmal Kunstgeschichte studiert. Kein Diplom, kein Abschluss, nur die ersten vier Semester. Dann kam das Leben dazwischen – in Form einer Schwangerschaft, einer Umzugskiste, eines halbfertigen Referats, das sie nie gehalten hatte. Und obwohl niemand sie je gezwungen hatte, aufzuhören, hatte sie irgendwann nicht mehr weitergemacht. Nicht bewusst. Es war eher ein leiser Rückzug, wie ein Licht, das man nicht ausschaltet, sondern das langsam von selbst dunkler wird.

Als ich sie kennenlernte, war sie Mitte dreißig, Mutter zweier Teenager, berufstätig, klug, freundlich – aber mit einer Unruhe, die man nicht benennen konnte, wenn man sie nicht kannte. Sie sprach selten über sich selbst. Wenn, dann mit einer Mischung aus Nachsicht und Distanz, so als wäre ihr eigenes Leben ein Text, den jemand anderes verfasst hatte. Manchmal, in Gesprächen über Politik, Medien oder Ästhetik, blitzte etwas auf: ein scharfer Blick, ein wacher Gedanke, ein Satz, der hängen blieb. Nicht besserwisserisch, nicht laut, nur klar.

Ich fragte sie einmal, ob sie noch zeichne. Sie schüttelte den Kopf. „Seit Jahren nicht“, sagte sie. „Ich wüsste gar nicht, was.“ Dann war sie still. Und als ich schon dachte, das Gespräch sei zu Ende, fügte sie leise hinzu: „Aber ich denke manchmal in Linien.“ Dieser Satz blieb mir. Ich verstand nicht gleich, was sie meinte, aber ich ahnte: In ihr arbeitete etwas weiter, das sie selbst vielleicht längst vergessen hatte. Etwas, das nie wirklich aufgehört hatte, da zu sein – nur ohne Stimme geblieben war.

Ein paar Jahre später, die Kinder waren mittlerweile größer, begann sie nebenbei wieder Kurse zu besuchen. Keine großen Pläne, keine Umschulung, kein Neuanfang mit Getöse. Einfach ein stilles Wiederanknüpfen. Ein Seminar über Bildkomposition, ein Besuch im Graphischen Kabinett, ein Vortrag über Warburg, der sie an eine vergessene Idee erinnerte. Ich fragte sie, ob sie vorhabe, das Studium zu Ende zu bringen. Sie zuckte die Schultern. „Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es geht mir nicht darum.“ Und dann, nach einer Pause: „Ich will nur wieder wissen, was ich sehe.“

Es war kein Comeback. Keine romantische Geschichte von einer Frau, die ihre Jugendträume verwirklicht. Es war ein anderes Erzählen. Eines, das nicht darauf angewiesen war, zu beweisen, dass es noch geht. Sie brauchte keine Bühne, kein Ziel. Sie brauchte nur die Möglichkeit, sich wieder mit dem zu verbinden, was sie einmal berührt hatte. Und als sie das tat, wurde sie nicht eine andere – sie wurde mehr sie selbst.

Ich glaube, wir haben ein merkwürdiges Verhältnis zu Zeit. Wir tun so, als müssten Entscheidungen endgültig sein. Als wäre es ein Makel, Dinge offenzulassen. Dabei ist das Leben kein sauber geführter Stundenplan. Es hat Brüche, Umwege, Leerstellen – und manchmal braucht es genau diese, um zu erkennen, was in uns überlebt hat. Und dass wir selbst entscheiden dürfen, wann etwas reif ist, um weiterzugehen.

Sie ist heute nicht Professorin geworden. Sie hat keine Ausstellung organisiert, keine Bücher geschrieben. Aber sie liest wieder, sie schreibt sich Notizen an den Rand, sie geht in Museen und sieht anders hin. Und das genügt. Denn sie hat sich selbst nicht verloren. Sie hat sich nur eine Weile nicht besucht.

Der Anfang kam nicht mit einem Knall, sondern mit einem Kalenderblatt, auf dem nichts stand. Mit einer freien Stunde, einem unerwarteten Satz, einer Erinnerung an das, was einmal möglich war. Und genau da begann es wieder. Nicht von vorn. Sondern weiter.

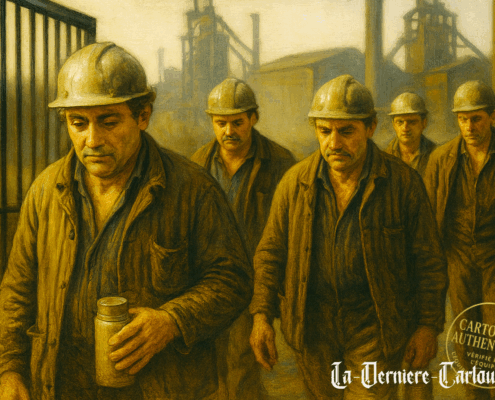

© Bildrechte: La Dernière

© Bildrechte: La Dernière

© Bild: Marie Le Pen| La Dernière Cartouche Alle Rechte vorbehalten. Verwendung, Vervielfältigung oder Veröffentlichung – ganz oder in Auszügen – nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.

© Bild: Marie Le Pen| La Dernière Cartouche Alle Rechte vorbehalten. Verwendung, Vervielfältigung oder Veröffentlichung – ganz oder in Auszügen – nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt. © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS