![]()

Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français

Ein Gastbeitrag von Christof Sperl

Wie ich durch ein spanisches Gedicht zum Kolonialisten und Antisemiten gelabelt wurde

Über unseren Gastautor

Mit Christof Sperl begrüßen wir einen Gastautor, dessen sprachliche Präzision ebenso beeindruckt wie seine intellektuelle Unabhängigkeit. Als diplomierter Romanist und Anglist, geschult in den Traditionen der europäischen Sprach- und Literaturwissenschaft, verbindet Sperl analytische Schärfe mit stilistischer Eleganz.

Seine Texte sind keine bloßen Kommentare – sie sind Interventionen. Sperl schreibt nicht, um zu gefallen, sondern um zu hinterfragen: Denkgewohnheiten, narrative Machtstrukturen, das Verhältnis von Sprache und Gesellschaft. Besonders hervorzuheben ist seine kompromisslose Kritik an ideologisch geprägten Sprachsystemen – etwa am Beispiel von Scientology, das er mit der Akribie eines Philologen und der Klarheit eines politischen Beobachters seziert.

In einer Zeit, in der Diskurs oft in Meinung verpufft, steht Christof Sperl für begriffliche Disziplin, argumentative Redlichkeit und eine Haltung, die sich weder vereinnahmen noch verbiegen lässt. Wir freuen uns, seine Stimme in La Dernière Cartouche zu führen.

Dies ist eine wichtige Erzählung meiner Familie, die gegenüber alten und neuen Nazis, übersteigerter Religiosität, Antisemitismus, Krieg und allem, was damit zusammenhängt, in ihrer Ablehnung durchgehend kompromisslos geblieben ist. Ich habe all das mit der Muttermilch aufgesogen.

Hinter mir steht ein großes Bücherregal mit Bänden von Knausgård, Kafka, Roth, Tucholsky, Freud, Feuchtwanger, Hannah Arendt, Einstein, Heym, Rilke, Celan, Fran Lebowitz, Djuna Barnes und Frank. Englische, ein paar spanische, französische Bücher sind dabei: Of Time and the River, in dem Thomas Wolfe (der auf dem Oktoberfest eine fatale Schädelverletzung davontragen sollte, und die ihn letzlich das Leben kosten würde) seitenlang die Lust am Essen zelebriert. Bände von Borges. Nabokov und Dora Bruder. Über Generationen angesammelte Werke. Was wäre ein Leben ohne Texte und Bücher, wenn kein monotones Einerlei?

Wir leben schon lange in einer guten Zeit. Ich bin Einundsechziger. An unseren Straßenbahnfenstern kann man Zitate aus Grimm’schen Märchen sehen. Textauszüge und Weisheiten aller Herkunft kleben auf Plakaten. Blendet man das allfällige Werbegeschwätz aus, kann man lesend die gesamte, mittelgroße Stadt durchfahren. Wird das noch lange so bleiben? Alles fließt. Bleibt das alles gut? Manche Zeichen stehen schlecht.

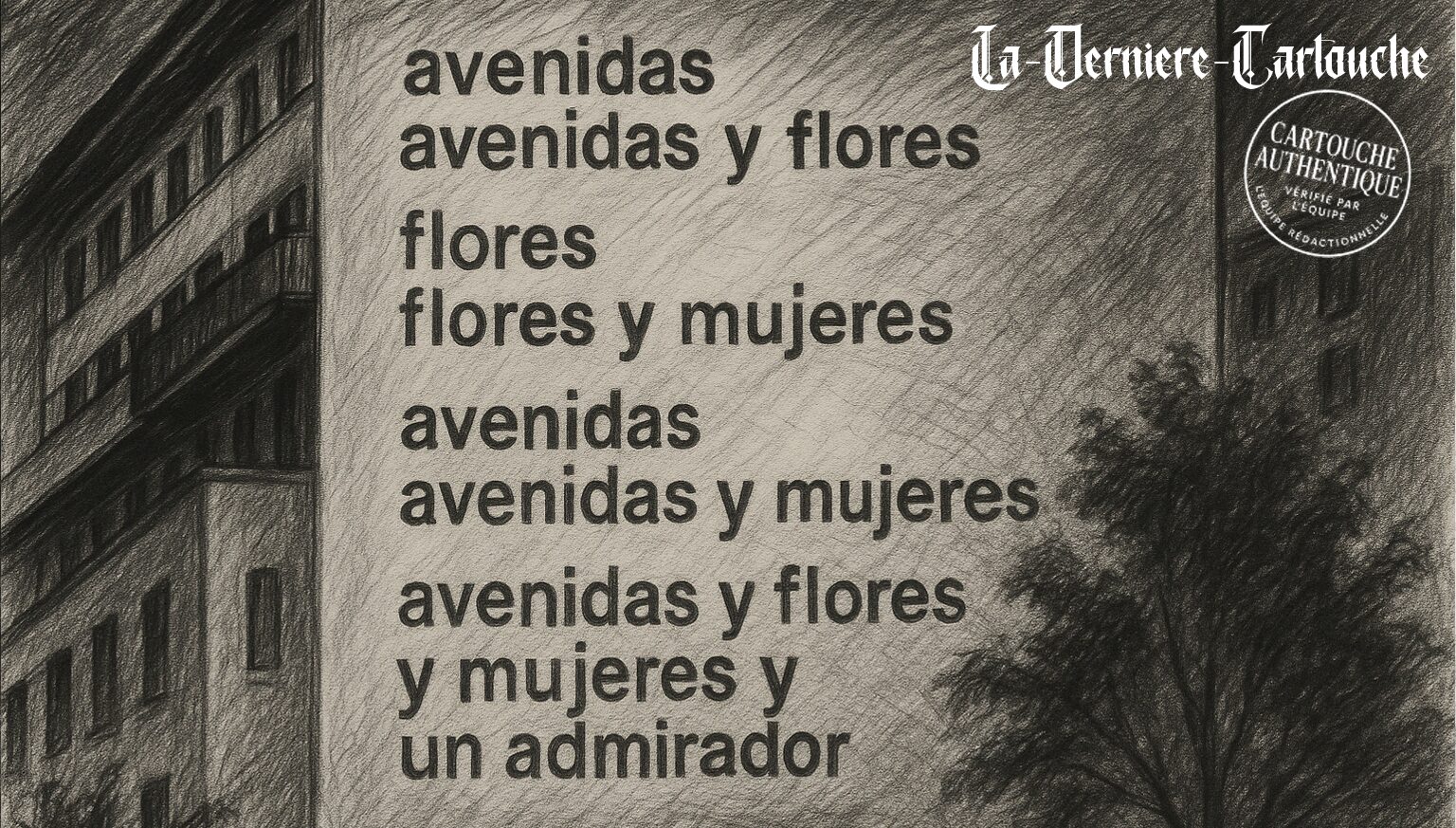

In Berlin prangte

Wie jeder Text hat auch Gomringers Gedicht Avenidas viele Lesarten. Wörter stehen bloß nebeneinander oder in paradigmatischer Beziehung. Wir können die Zukunft der folgenden Zeile, die Vergangenheit in der zuvorstehenden und ihre Wechselwirkungen betrachten. In dieser freien Form gelingt das noch besser als im klassischen Gedicht. Der lyrische Beobachter kann die Augen schweifen lassen, wenn wir das wollen, Blumen, Alleen, Frauen bewundern. Oder nur das schöne Sommerleben in einer sonnigen, spanischen Stadt genießen. Der Leser spielt mit Segmenten, die nicht Steine, Wörtern, die nicht Ziegel sind. Die Blumen im Gedicht sind ebenso so schön wie die Alleen und Frauen. Sie schreiten durch blumengesäumte bunte Alleen. Sind sie die Hauptfiguren? Wer weiß das schon? Kann man das überhaupt wissen? Das Gedicht ist um die siebzig Jahre alt. Wie auch heute gab es zur Zeit seiner Entstehung Männer, die nichts Besseres zu tun hatten als Frauen hinterherzustieren. Sie zu verfügbaren Objekten ihrer begierigen Betrachtung herabzuwürdigen. Solche Typen wird es ewig geben. Der Leser entscheidet, wie der Text wirken soll und heute wirken kann. Man darf das Gedicht auf unterschiedlichen Ebenen auf sich wirken lassen. Es erinnert an Gemäldekonstruktionen von Picasso oder Kandinsky. Wer will, kann nur Straßen, versetzte Augenpaare und Farbfelder sehen. Niemand sollte uns vorschreiben dürfen, wie das Gedicht zu lesen ist. Es wäre möglich, sich von einer ersten Lesart freizumachen, wenn sie als überholt empfunden wird. Leserinnen und Leser werden den Text unterschiedlich verstehen. Man kann ihm voreingenommen begegnen und in ihm einen Sinn erzwingen. Man kann das Gedicht auch einfach links liegenlassen. Wie jeder weiß: Das Gehirn ist kreativ im Ausblenden.

Einige Leute im Studierendenausschuss der Hochschule empfanden das Gedicht als herabwürdigend. Die Anwesenheit eines Bewunderers degradiere die Frauen zu Objekten, durch die Anordnung der Textelemente würden sie mit den Blumen und Alleen gleichgestellt. Im Übrigen erinnere das Gedicht an die allgegenwärtige Frauenbelästigung durch ungewollte Annäherungsversuche.

Nach einem raschen Diskussionsprozess wurde entschieden, das Gedicht von der Fassade zu entfernen. Schade eigentlich. Denn es ist ein wirklich schönes Gedicht. Nur mit schlechter Laune und selektiver Wahrnehmung sollte man es, wie ich meine, als Herabwürdigung empfinden. Gomringer selbst hat in der Folge auf die Lyrikform der konkreten Poesie verwiesen. Diese Form spielt mit Sprache. Wir haben es beschrieben. Ich muss dabei an Wittgenstein denken. Etwas Lüsternes hat Gomringer auch nach den Worten seiner Tochter (und ebenfalls Dichterin) Nora nicht beabsichtigt. Das lyrische Ich scheint zu bewundern – und wird nun in einem Atemzug mit dem übersteigerten Drang permanent brünstiger Männerhorden gleichgesetzt, wie man sie in den Machtetagen von Filmfirmen, am sangriagetränkten Sandstränden iberischer Mittelmeerinseln oder in den Chatkommentaren untem Content stolzer und kompetenter Internetfrauen finden kann. Man darf das Gedicht unter der Rubrik Begierde sehen, muss es aber nicht.

All dies konnte, wollte ich nicht auf sich beruhen lassen. Ich klickte und klinkte mich in die Debatte ein, stritt für das Gedicht und die Vielfalt der Lesarten. Auch auf die des Protestsongs. Und auf einmal wurde es gefährlich.

Es wurde, sozusagen, unvermittelt scharf geschossen.

Das Gedicht sei von 1951, belehrte man mich. Also aus einer Zeit, zu der es überhaupt keine Männer mit Kinderstube gab, sondern nur ubiquitären Laddism, Machismo oder den Sexismus längst vergangener Jahrzehnte. Es gebe viele Lesarten, darunter die der Belästigten. Dem müsse Rechnung getragen werden.

Ich will hier gar nicht mehr groß ausführen, dass, gäbe es Sprachen mit bleischwerem kolonialem Schlepptau, und wären sie nur das allein, ein Bleigewicht, alle großen europäischen Idiome auf den Scheiterhaufen gehörten, gerade das Französische, dass wir das Japanische und Chinesische aus dem Osten gleich noch mit verbrennen müssten. Über das Deutsche dürften wir nach allem natürlich gar nicht erst reden! Dass es spanische Freiheitskämpfer und spanische Proletarier gab und gibt, sollten wir beiseite lassen. Genau so wie die Tatsache, dass maßgebliche und mehr als kluge Frauen aus dem Literaturbetrieb das nun schon klassische Gedicht geradezu lieben. Seit 2019 prangt es nun an anderer Stelle. Es befindet sich auf der Wand einer Berliner Genossenschaft: Es hat den Sturm überlebt.

Ich kann es mir nicht verkneifen, hier eine eigene, kleine, lachende Verschwörungstheorie, ein persönliches Aluhut’s Finest zurechtzulegen: Sind all die selbsternannten Analyiker*innen in Wahrheit von ganz rechts gesteuerte, wenn nicht das, dann wenigstens wohlgelittene Troyaner, eigens eingesetzt, um die noch verbleibende Resterampe der Linken als hirnverbrannt zu diskreditieren? Denkt einmal darüber nach. Ich wäre gespannt.

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!

Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.

🇫🇷 Règles de commentaire :

Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.