![]()

Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français

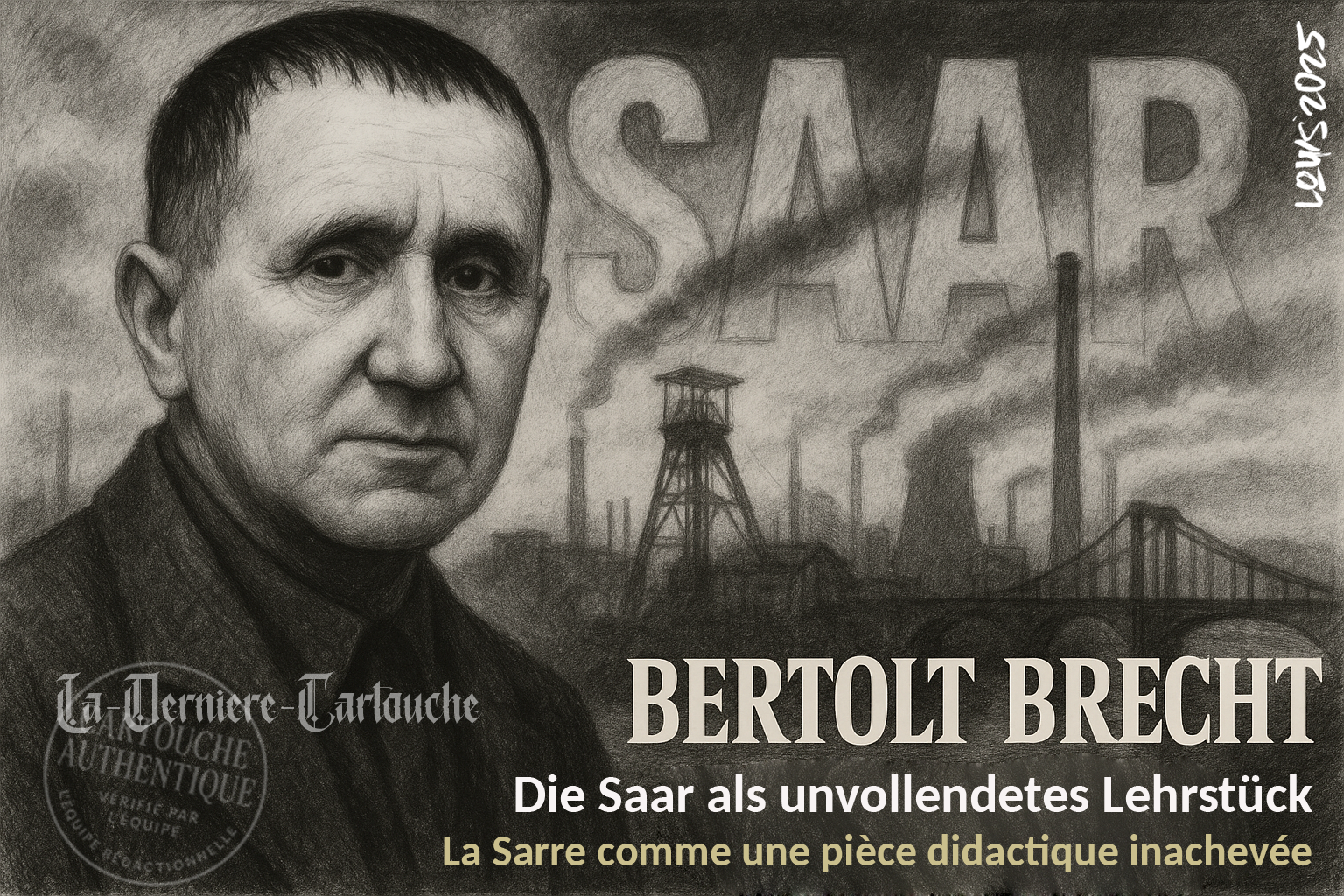

Die Saar als Prüfstein.

Bertholt Brecht, zwei Abstimmungen und die ungenutzte Möglichkeit

Die Saar als Brechts unvollendetes Lehrstück Von Clémence Moreau

Landschaften am Rand wirken oft unscheinbar, als wären sie nur Durchgangsstation, nie Schauplatz. Doch manchmal bündeln sie genau dort Kräfte, die im Zentrum zerstreut bleiben. Das Saarland ist so ein Ort. Klein im Maßstab der Geografie, doch von einer Verdichtung, die es gleich zweimal zum Brennpunkt europäischer Entscheidungen machte. Bertolt : Hier wurde nicht nur über Grenzen abgestimmt, sondern über die Frage, ob Geschichte von unten gemacht werden kann – oder ob sie immer nur von oben verordnet wird.

1935 stand die erste Abstimmung an: . Brecht, im Exil und ohne Illusionen über das Regime in Berlin, las darin die Chance, dem Nationalsozialismus ein erstes, sichtbares Nein entgegenzusetzen. „Hold the Saar, comrades“ – kein romantischer Aufruf, sondern eine nüchterne Rechnung. Wer hier standhielt, bewies, dass Politik nicht nur in Hauptstädten entsteht. Dass kleine Orte den Takt der großen Ereignisse brechen können. Doch die Mehrheit entschied anders. Sie wählte die Rückkehr. Brecht hätte das nicht mit moralischer Entrüstung kommentiert, sondern mit der Frage: „“

Die Antwort lag auf der Hand: Menschen greifen unter Druck nach Sicherheit, nicht nach Freiheit. Und Sicherheit versprach damals nur die Rückkehr ins Reich – selbst wenn es ein Reich der Barbarei war. Doch Brecht wusste auch: Geschichte kippt dort, wo eine Minderheit das Risiko des Widerspruchs eingeht. Die Saar zeigte 1935, wie schwer das ist. Sie zeigte aber auch, dass die eigentliche Niederlage nicht im Wahlausgang lag, sondern darin, dass die Frage falsch gestellt war. Nicht „Wem gehören wir?“ hätte es heißen müssen, sondern: „Was wollen wir?“

Zwanzig Jahre später, 1955, lag die zweite Frage auf dem Tisch: , ausgehandelt zwischen Paris und Bonn, politisch verwaltbar, wirtschaftlich kompliziert, symbolisch aufgeladen. Wieder war die Saar kein Objekt, sondern ein Prüfstein. Und wieder wählte sie – diesmal für die Rückkehr in die Bundesrepublik. Man kann das als Befreiung lesen, als Heimkehr in die Demokratie, als endgültige Rückkehr in ein verfassungsstaatliches Gefüge, das Wohlstand versprach. Man kann es aber auch als verpasste Gelegenheit begreifen. Nicht im Sinne einer romantischen Neutralität, sondern als Chance, eine dritte Option zu erproben: ein Saarland, das sich nicht über Zugehörigkeit, sondern über Handlungsmacht definiert. Ein Saarland, das beweist, dass politische Mündigkeit auch in kleiner Einheit möglich ist – wenn man den Mut hat, sie zu ergreifen.

Bertholt Brecht

Doch Brecht hätte hier keine Träne vergossen. Er hätte gefragt: „“ Das Saarstatut war kein Geschenk, sondern ein Kompromiss, den Adenauer und Mendès France aushandelten, um die Region nicht dem anderen zu überlassen. „Man bot ihnen keine Freiheit an, sondern eine verwaltete Übergangsphase“, hätte er gespöttisch angemerkt. Die eigentliche Tragödie war nicht, dass die Saarländer die Autonomie ablehnten, sondern dass sie ihnen nie als Kampf, sondern nur als Verwaltungsakt präsentiert wurde. „.“

Und doch: Die Saar hätte sich die Autonomie nehmen können. Durch Streiks, durch eine politische Avantgarde, die sagt: „Wir definieren uns selbst – nicht als Bittsteller, sondern als Gestalter.“ Stattdessen wählte man das bekannte Übel über das unbekannte Risiko. „Es war vernünftig“, hätte Brecht zugestimmt. „Und genau das war das Problem. Vernunft ist oft nur der Name für das, was man nicht zu ändern wagt.“

Heute, siebzig Jahre nach dem Saarstatut, wirkt die Region wie ein Ort, der seine historische Rolle hinter sich gelassen hat. Man sieht Universitäten, verdichtete Industriegeschichte, Grenzpendler, – und eine gewisse Routine. Europa ist zur Institution geworden, nicht zur Sehnsucht. Deutschland ist Alltag, nicht Versprechen. Frankreich ist Nachbar, nicht Projektionsfläche. Gerade deshalb ist . Er erinnert daran, dass politische Bedeutung nicht von Größe abhängt, sondern davon, ob eine Region es wagt, Subjekt zu werden – statt sich als Objekt der großen Erzählungen zu begreifen.

Die Saar war nie nur ein Spielball. Sie war ein Labor. Ein Labor, in dem sich zeigte, wie prekär politische Identität ist, wie sehr sie von Erzählungen lebt – und wie schnell diese Erzählungen zur Fassade werden, wenn man sie nicht ständig infrage stellt. Brecht hätte die Saar heute gefragt: „ Wo ist das Theater, das die Macht entlarvt? Wo sind die Lehrstücke, die zeigen, dass Europa nicht in Brüssel, sondern in Völklingen gemacht wird?“

Die beiden Abstimmungen von 1935 und 1955 erzählen keine Geschichte des Scheiterns, sondern eine des Lernens – und des Vergessens. 1935 wählte man aus Angst, 1955 aus Bequemlichkeit. Beide Male war es dieselbe Logik: „Lieber ein bekanntes Übel als ein unbekanntes Risiko.“ Doch die eigentliche Frage ist nicht, was die Saar hätte tun sollen, sondern: Die Autonomie von 1955 war keine verpasste Chance, sondern eine unbequeme Aufgabe, die niemand stellen wollte. Sie bleibt offen.

Die Saar ist kein Anhang der Nationen. Sie ist ihr Prüfstein. Hier kann Europa zeigen, ob es mehr ist als Verwaltung – ob es eine politische Idee bleibt, die unten beginnt und oben bindet. Hier kann Deutschland beweisen, ob Föderalismus mehr ist als Verantwortungsdiffusion. Hier kann Frankreich demonstrieren, ob Nachbarschaft Gemeinsamkeit bedeutet – oder nur Rivalität im Sonntagsgewand. Und hier kann ein Autor wie Brecht daran erinnern, wozu Literatur gut ist: nicht zur moralischen Versicherung, sondern zur Schärfung des Blicks.

Wer die Saar wirklich sieht, erkennt die Grammatik der Macht. Wer sie nur kartografiert, übersieht ihren Text. Die vermeintlich verpasste Autonomie ist keine nostalgische Klage, sondern eine offene Rechnung. Nicht die Vergangenheit zurückzuholen ist die Aufgabe, sondern den Mut zur dritten Möglichkeit wachzuhalten. Nicht zwischen Nationalismen zu wählen, sondern Zwecke zu definieren. Nicht Herkunft zu inszenieren, sondern Handlungsmacht zu organisieren.

Brecht hätte die Saar nicht betrauert. Er hätte gefragt: „Und jetzt?“ Die Antwort liegt nicht in der Geschichte. Sie liegt in der nächsten Entscheidung – und darin, ob man sie endlich als das begreift, was sie ist: .

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

Verantwortungsdiffusion. Interessantes Konzept, lehrreicher Text. Bisher war mir die Diffusion der Verantwortung im französischen Zentralismus bekannt. Es lohnt sich, Vor-und Nachteile abzuwägen. Wie aber sollte Handlungsmacht am besten organisiert werden?

Vielen Dank für die kluge Rückmeldung. Genau an dieser Schnittstelle wird es spannend: Im föderalen System droht Verantwortung zu zerfließen – im zentralistischen System wird sie gebündelt, aber oft auf Kosten der Nähe. Brecht hätte wohl gesagt: Beide Modelle neigen dazu, Verantwortung unsichtbar zu machen, wenn sie nicht ständig von unten eingefordert wird.Sie fragen: Wie sollte Handlungsmacht am besten organisiert werden?

Sie fragen, wie Handlungsmacht am besten organisiert werden sollte. Die deutsche Tradition antwortet mit einem klaren Satz: Was die Kommune leisten kann, darf nicht nach oben verlagert werden. Dieses Subsidiaritätsprinzip schützt Verantwortung vor der Auflösung – es hält sie nah bei den Menschen, die sie auch kontrollieren können.

Im Saarland hieße das: Gemeinden nicht entmündigen, sondern befähigen – Schulen, Kultur, Infrastruktur gehören dorthin, wo sie sichtbar sind. Erst wenn diese Ebene überfordert ist, soll das Land eingreifen. Frankreich zeigt im Gegenteil, wie Verantwortung zerrieben wird: In der Île-de-France teilen sich RATP, SNCF, Région und Ministerium die Zuständigkeit für den Verkehr. Jeder mischt mit, niemand trägt allein Verantwortung. Das Ergebnis: Dauerstau, Dauerverzögerung, und kein Bürger weiß, wen er wirklich zur Rede stellen soll.

Die Lehre ist einfach: Handlungsmacht muß klar verortet sein – unten, wo möglich, oben, nur wenn nötig. Alles andere bleibt Verwaltungsschatten.