![]()

Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français

Zwischen Heimat, Vertreibung und Verantwortung

Eine historische Annäherung an den Israel-Palästina-Konflikt

Redaktionelle Anmerkung

Diese Sichtweise wirft grundlegende historische und völkerrechtliche Fragen auf. Die Redaktion von La Dernière Cartouche hat daher Sir Alaric Penrose eingeladen, eine strukturierte, multiperspektivische Übersicht über die Entstehung und Dynamik des Israel-Palästina-Konflikts zu verfassen.

Ziel ist es, die historischen Tiefenschichten des Konflikts sichtbar zu machen – nicht parteipolitisch, sondern analytisch. Der Text versteht sich als Einladung zur Meinungsbildung: sachlich, quellengesättigt, und getragen von dem Versuch, Verantwortung dort zu verorten, wo sie historisch gewachsen ist.

Prolog – Vom Heiligen Land zum Konfliktfeld

In den verborgenen Gängen der Macht, wo Diplomatie und Strategie aufeinandertreffen, wird der Israel-Palästina-Konflikt oft als ein Labyrinth aus historischen Widersprüchen und geopolitischen Interessen betrachtet. Doch um diesen Konflikt zu verstehen, müssen wir uns von den oberflächlichen Narrativen lösen und die verdeckten Systeme und Kräfte erkunden, die ihn über Jahrzehnte hinweg geprägt haben.

Das Land, das heute Israel und Palästina umfasst, ist seit jeher ein Brennpunkt der Geschichte, ein Ort, an dem sich die Schicksale von Völkern und Imperien kreuzten. Für die einen ist es das Heilige Land, für andere ein Symbol des Widerstands und der Identität. Doch hinter den religiösen und kulturellen Schichten verbirgt sich ein komplexes Geflecht aus politischen Interessen, strategischen Berechnungen und historischen Ungerechtigkeiten, die bis in die Gegenwart nachwirken.

Großbritannien erklärt sich bereit, eine „nationale Heimstätte für das jüdische Volk“ in Palästina zu unterstützen – ohne Absprache mit der arabischen Bevölkerung.

Geheimes Abkommen zur Aufteilung des Nahen Ostens zwischen Großbritannien und Frankreich. 1922 übernimmt Großbritannien offiziell das Mandat über Palästina.

Der Staat Israel wird ausgerufen. Rund 700.000 Palästinenser werden vertrieben oder fliehen. Palästina wird de facto aufgelöst.

Israel und die PLO erkennen sich erstmals gegenseitig an. Der Friedensprozess wird eingeleitet, scheitert jedoch in den Folgejahren.

Der Konflikt ist festgefahren: Siedlungsausbau, Hamas-Fatah-Spaltung, internationale Uneinigkeit. Neue arabisch-israelische Bündnisse verändern die Lage.

Doch die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts ist nicht nur eine Geschichte der äußeren Einflüsse, sondern auch eine der inneren Dynamiken und Widerstände. Die Gründung Israels im Jahr 1948 und die damit einhergehende Nakba, die Vertreibung Hunderttausender Palästinenser, war ein Wendepunkt, der die Region für immer veränderte. Diese Ereignisse prägten nicht nur das kollektive Gedächtnis beider Völker, sondern auch die geopolitische Landschaft des Nahen Ostens.

In den folgenden Jahrzehnten wurde der Konflikt durch eine Reihe von Kriegen, Friedensinitiativen und gescheiterten Verhandlungen geprägt. Jede dieser Phasen war geprägt von den verdeckten Strategien und Interessen der regionalen und internationalen Akteure. Die Rolle der USA, der Sowjetunion und später Russlands, der europäischen Staaten und der arabischen Nachbarn Israels war oft entscheidend für den Verlauf des Konflikts.

Um den Israel-Palästina-Konflikt zu verstehen, müssen wir daher nicht nur die sichtbaren Ereignisse und Akteure betrachten, sondern auch die unsichtbaren Kräfte und Strategien, die im Hintergrund wirken. Es ist diese verdeckte Dimension des Konflikts, die oft den Ausschlag für Erfolg oder Scheitern von Friedensbemühungen gibt.

Land, Völker, Imperien – Die lange Vorgeschichte

Die Geschichte des Landes, das heute Israel und Palästina umfasst, ist ein Mosaik aus Kulturen, Imperien und Völkern, die über Jahrtausende hinweg ihre Spuren hinterlassen haben. Von den alten Ägyptern und Philistern über die Israeliten und Römer bis hin zu den Byzantinern, Arabern und Osmanen – jede dieser Kulturen hat die Region auf ihre Weise geprägt und ihre eigenen Narrative in das Land eingeschrieben.

Die antike Geschichte der Region ist geprägt von einer Abfolge von Eroberungen und kulturellen Blütezeiten. Die Israeliten, die im 12. Jahrhundert v. Chr. in das Land kamen, etablierten ein Königreich, das später in die zwei Reiche Israel und Juda zerfiel. Die Assyrer, Babylonier und Perser folgten, bevor das Land unter die Herrschaft der Griechen und schließlich der Römer fiel. Die Römer nannten die Region Palästina, ein Name, der bis heute nachhallt.

Mit dem Aufstieg des Islams im 7. Jahrhundert n. Chr. kam die Region unter arabische Herrschaft, die bis ins 16. Jahrhundert andauerte, als das Osmanische Reich die Kontrolle übernahm. Die Osmanen regierten das Land bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, als die Region in die Hände der britischen und französischen Mandatsmächte fiel.

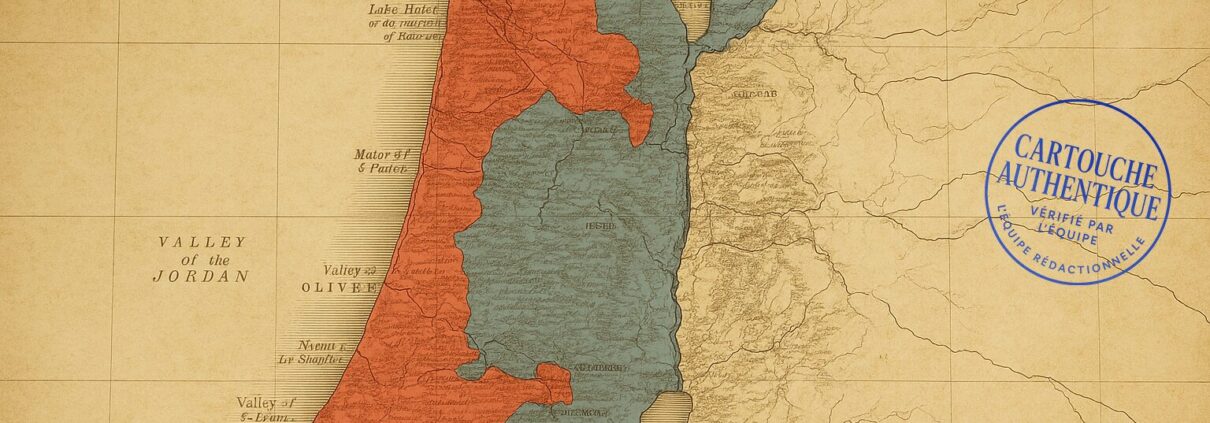

Die Balfour-Deklaration von 1917 markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der Region. In diesem Brief erklärte der britische Außenminister Arthur Balfour seine Unterstützung für die Schaffung einer „nationalen Heimstätte für das jüdische Volk“ in Palästina. Diese Erklärung, die in einer Zeit gemacht wurde, als die Region noch unter osmanischer Herrschaft stand, legte den Grundstein für die spätere Gründung Israels und die damit verbundenen Konflikte.

Die Balfour-Deklaration war jedoch nicht nur ein Akt der Unterstützung für die zionistische Bewegung, sondern auch ein strategischer Schachzug der Briten, die ihre eigenen Interessen im Nahen Osten verfolgten. Die Deklaration wurde ohne Rücksicht auf die arabische Bevölkerung Palästinas gemacht, die zu diesem Zeitpunkt die Mehrheit der Bevölkerung stellte. Diese Diskrepanz zwischen den Versprechen an die jüdische Gemeinschaft und den Interessen der arabischen Bevölkerung sollte sich als einer der zentralen Widersprüche des modernen Nahostkonflikts erweisen.

Die Geschichte der Region ist somit nicht nur eine Geschichte der kulturellen und religiösen Vielfalt, sondern auch eine Geschichte der politischen und strategischen Interessen, die oft im Verborgenen wirken. Um die heutige Dynamik des Israel-Palästina-Konflikts zu verstehen, müssen wir diese historischen Schichten freilegen und die verdeckten Kräfte erkennen, die bis heute nachwirken.

Die Balfour-Deklaration (1917)

„Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina […]“

Kritik:

- Ignorierte die arabische Bevölkerungsmehrheit

- Widerspruch zu anderen britischen Zusagen (z. B. Hussein-McMahon-Korrespondenz)

- Symbolisch mächtig, aber rechtlich schwammig

Die zynische Neuordnung – Wie Kolonialmächte den Nahen Osten zerschnitten

Nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches standen die Sieger des Ersten Weltkriegs vor einer einfachen, brutalen Frage: Wie lässt sich die Leerstelle eines untergegangenen Imperiums politisch verwerten?

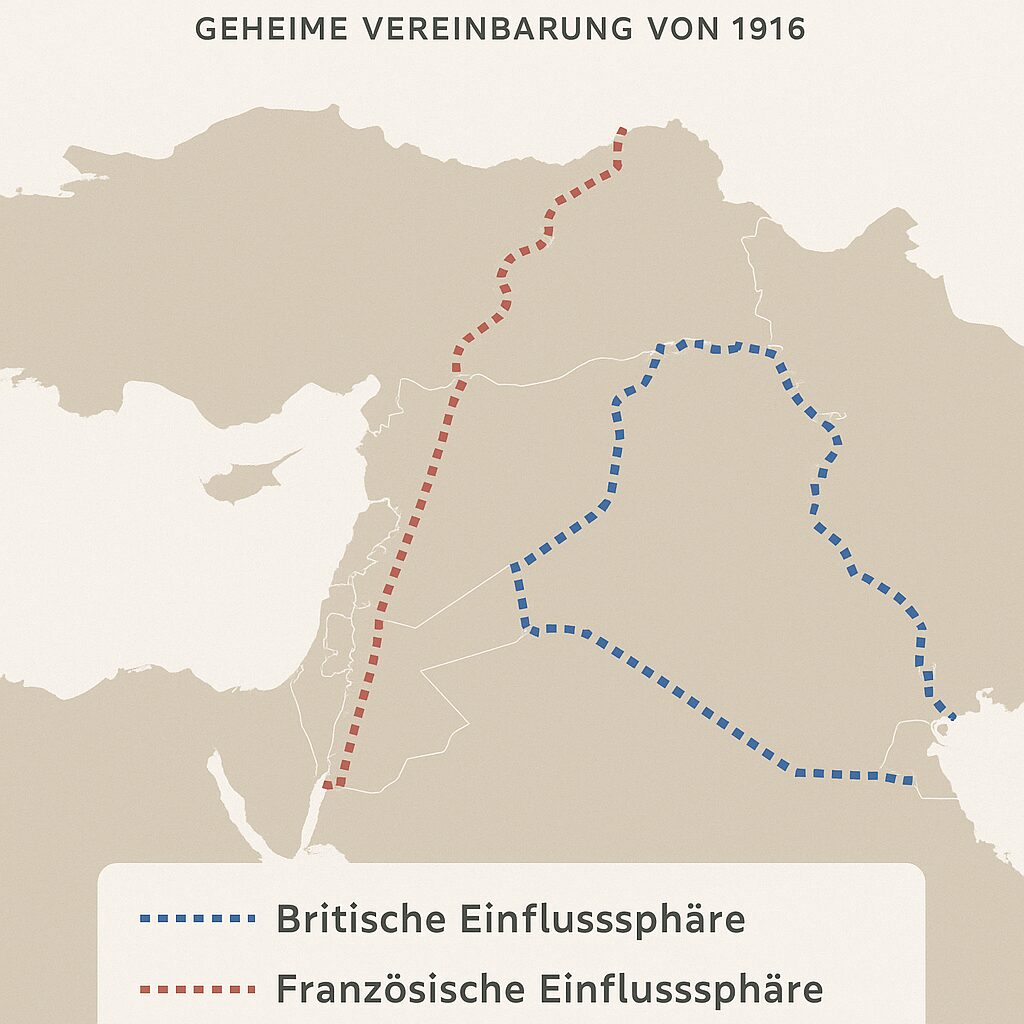

Großbritannien und Frankreich beantworteten diese Frage mit einem Geheimabkommen: dem Sykes-Picot-Abkommen von 1916. Mit Zustimmung Russlands zogen sie auf der Landkarte Linien – keine Grenzen im modernen Sinn, sondern Einflusszonen. Palästina, Syrien, Irak und Transjordanien wurden aufgeteilt wie Kolonialware. Die betroffenen Völker blieben außen vor.

Kurz darauf erklärte sich Großbritannien in der Balfour-Deklaration (1917) bereit, in Palästina eine „nationale Heimstätte für das jüdische Volk“ zu unterstützen – ohne Rücksprache mit der arabischen Mehrheit. Die Interessenlage war doppelt: imperialstrategisch (Zugang zu Indien, Suez, Erdöl) und politisch (jüdische Unterstützung im Krieg).

Ab 1922 wurde das sogenannte Britische Mandat für Palästina völkerrechtlich bestätigt – angeblich zur „Vorbereitung auf Selbstverwaltung“, de facto jedoch als Verwaltungseinheit mit kolonialem Charakter. In dieser Zeit begannen jüdische Siedlungen rasch zu wachsen, unterstützt von London, was Spannungen mit der arabischen Bevölkerung massiv verschärfte.

Frankreich übernahm parallel das Mandat für Syrien und Libanon – auch dort wurde eine Politik des Teilens und Herrschens praktiziert: religiöse Minderheiten wurden gegeneinander ausgespielt, regionale Eliten mit Privilegien an das neue System gebunden. Das arabische Großprojekt einer nationalen Emanzipation blieb unterdrückt – auch durch interne Rivalitäten.

Die willkürliche Grenzziehung, der Bruch politischer Versprechen (z. B. Hussein-McMahon-Korrespondenz) und die Ignoranz gegenüber lokalen Identitäten hinterließen ein Erbe struktureller Instabilität. Was als Neuordnung gedacht war, wurde zur kartografierten Katastrophe.

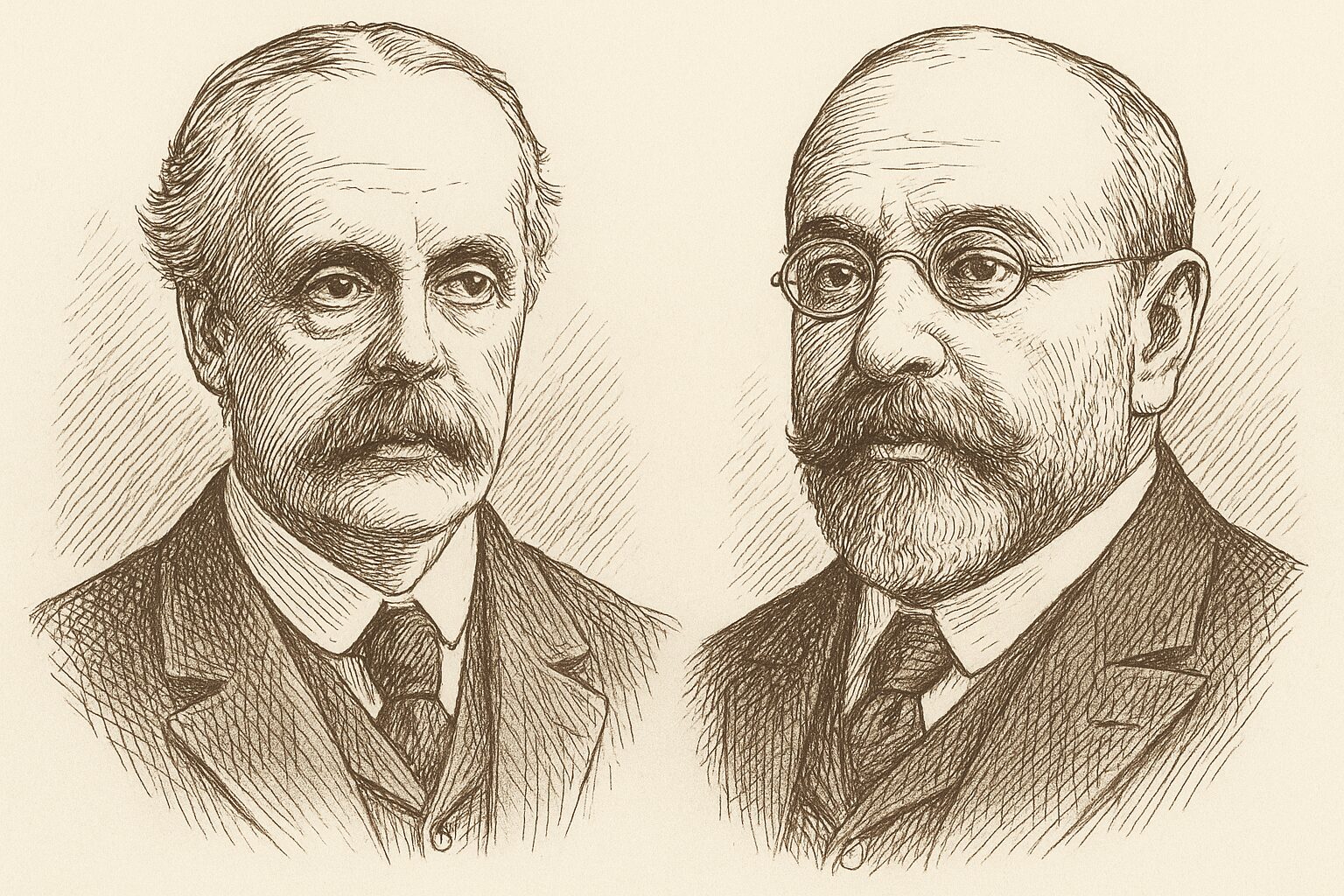

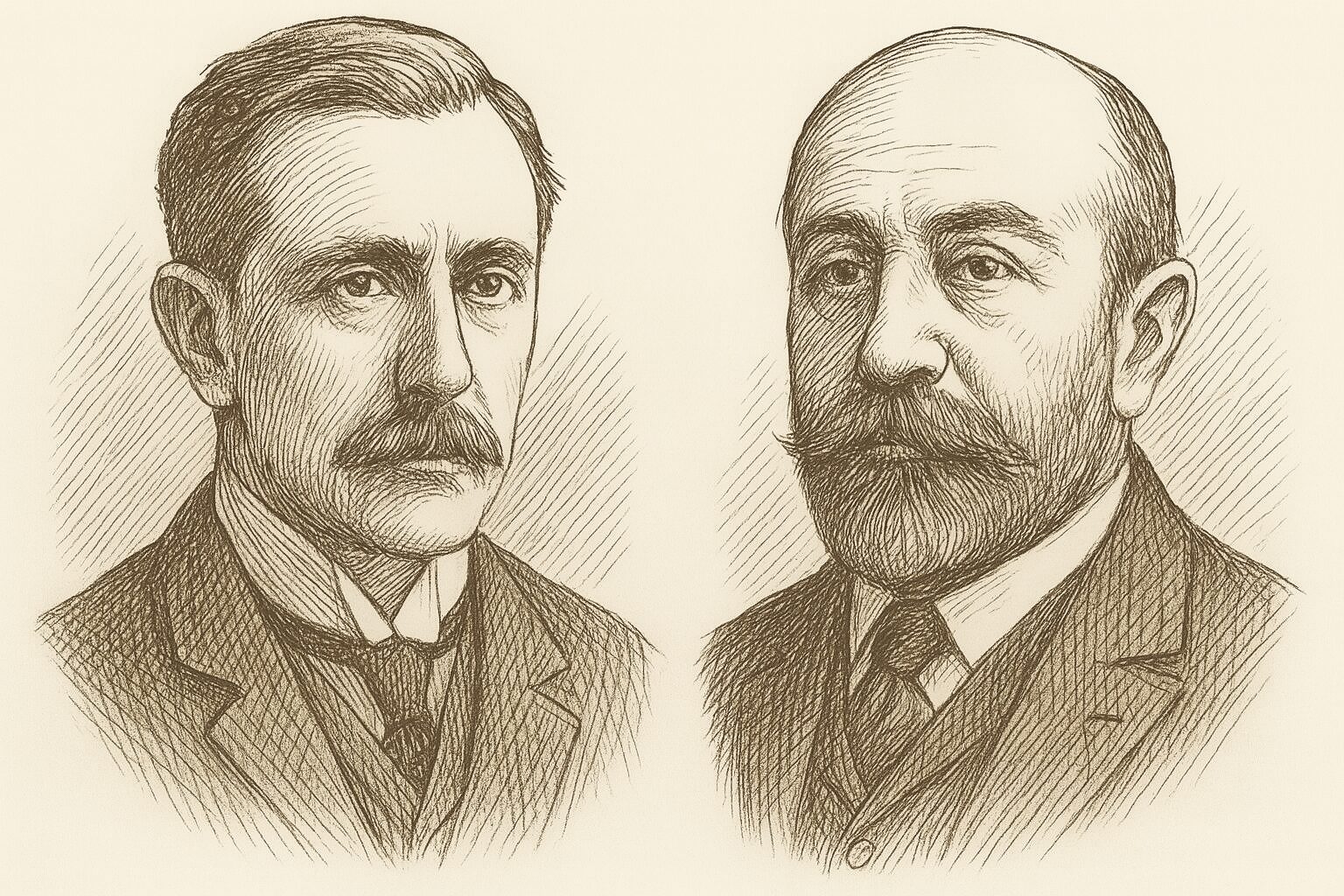

Sir Mark Sykes (Großbritannien)/ – François Georges-Picot (Frankreich)

Das Sykes-Picot-Abkommen war ein geheimes Abkommen zwischen Großbritannien und Frankreich vom 16. Mai 1916, während des Ersten Weltkriegs. Es regelte die Aufteilung der arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches nach einem Sieg der Entente.

Verhandler:

– Sir Mark Sykes (Großbritannien)

– François Georges-Picot (Frankreich)

Kernaussage:

Die Region sollte in Einflusszonen aufgeteilt werden:

– Frankreich: Syrien, Libanon und Nordirak

– Großbritannien: Palästina, Jordanien, Südirak

– Palästina: internationale Kontrolle vorgesehen

Folgen:

– Ignorierte arabische Selbstbestimmungsversprechen (z. B. Hussein-McMahon-Korrespondenz)

– Legte den Grundstein für langfristige Instabilität

– Symbol für koloniale Willkürpolitik

Historische Bewertung:

Das Abkommen wurde 1917 durch die Bolschewiki veröffentlicht und löste Empörung in der arabischen Welt aus. Es gilt heute als Inbegriff imperialer Grenzziehung ohne Rücksicht auf ethnische oder historische Gegebenheiten.

Die Geburt Israels und die Nakba

Die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 war ein Wendepunkt in der Geschichte des Nahen Ostens und markierte den Beginn eines neuen Kapitels im Leben der Menschen in der Region. Doch dieser historische Moment war auch der Beginn einer Tragödie für Hunderttausende Palästinenser, die als Nakba, die „Katastrophe“, in das kollektive Gedächtnis eingingen.

Die Gründung Israels war das Ergebnis einer Reihe von historischen Entwicklungen, darunter der Aufstieg des Zionismus im späten 19. Jahrhundert, die Balfour-Deklaration von 1917 und die zunehmende jüdische Einwanderung in das britische Mandatsgebiet Palästina. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust wuchs der internationale Druck zur Schaffung eines jüdischen Staates, was schließlich zur Teilung Palästinas durch die Vereinten Nationen im Jahr 1947 führte.

Der Teilungsplan der Vereinten Nationen sah die Schaffung eines jüdischen und eines arabischen Staates in Palästina vor, mit Jerusalem unter internationaler Kontrolle. Während die jüdische Gemeinschaft den Plan akzeptierte, lehnte die arabische Seite ihn ab, was zu einem Bürgerkrieg und schließlich zum ersten arabisch-israelischen Krieg führte.

Die Nakba, die während und nach dem Krieg von 1948 stattfand, war geprägt von der Vertreibung und Flucht von etwa 700.000 Palästinensern aus ihren Häusern und Dörfern. Diese Ereignisse haben das Leben unzähliger Familien für immer verändert und ein Flüchtlingsproblem geschaffen, das bis heute ungelöst ist. Die Nakba ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern ein fortwährender Schmerz, der das palästinensische Volk bis heute begleitet.

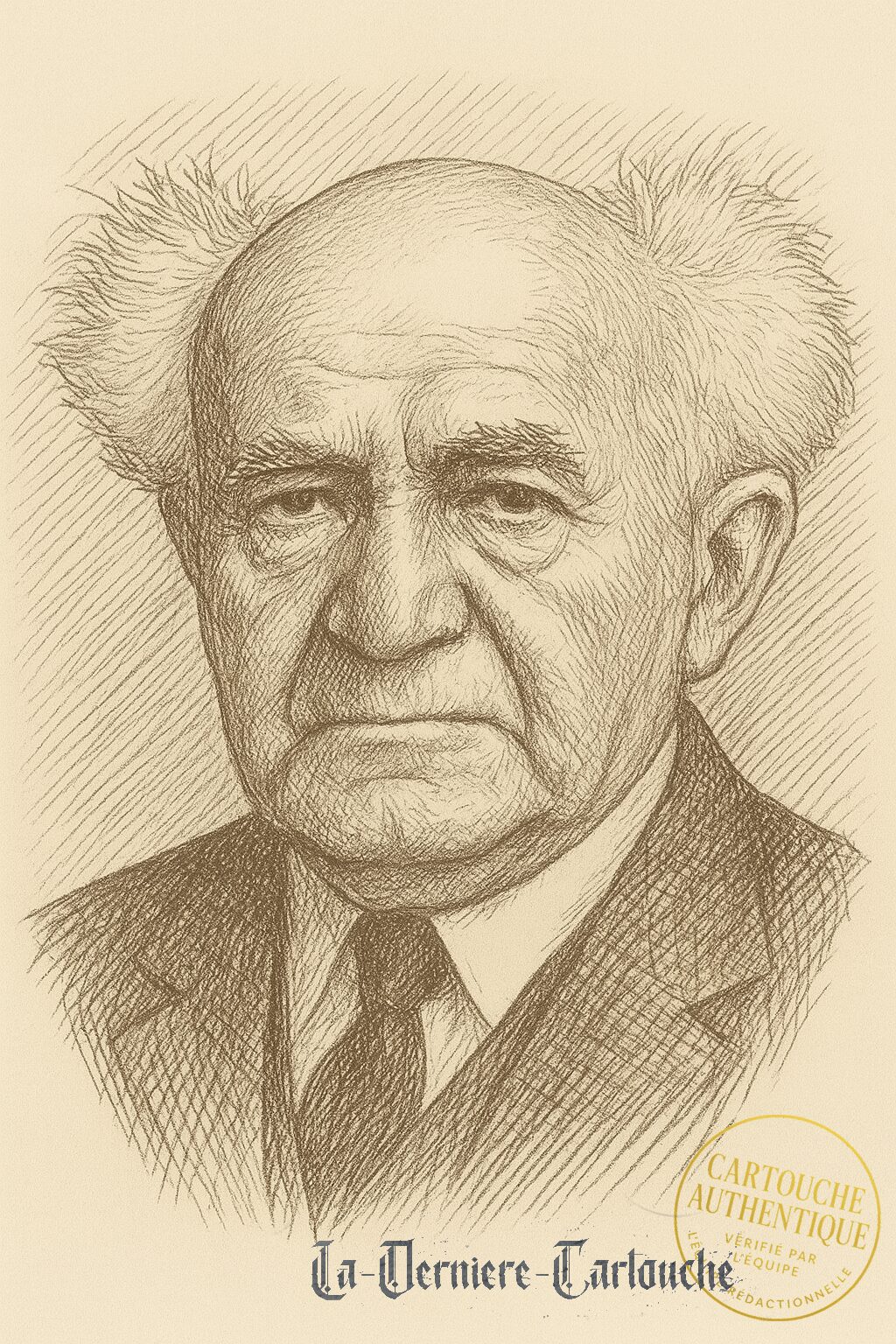

Die politische Architektur dieses Umbruchs trug die Handschrift konkreter Akteure. Auf israelischer Seite war es vor allem David Ben-Gurion, der als Vorsitzender der Jewish Agency die Staatsgründung strategisch vorbereitete und militärisch absicherte. Noch vor dem offiziellen Gründungsakt am 14. Mai 1948 hatte er den Plan Dalet gebilligt – ein militärisches Operationskonzept, das unter anderem die Kontrolle über arabische Städte und Dörfer vorsah, nicht selten unter Anwendung von Gewalt und Vertreibung. Während jüdische Milizen wie die Haganah zur Israelischen Armee (IDF) verschmolzen wurden, kam es in einigen Fällen – wie bei der Altalena-Affäre – auch zu blutigen internen Machtkämpfen.

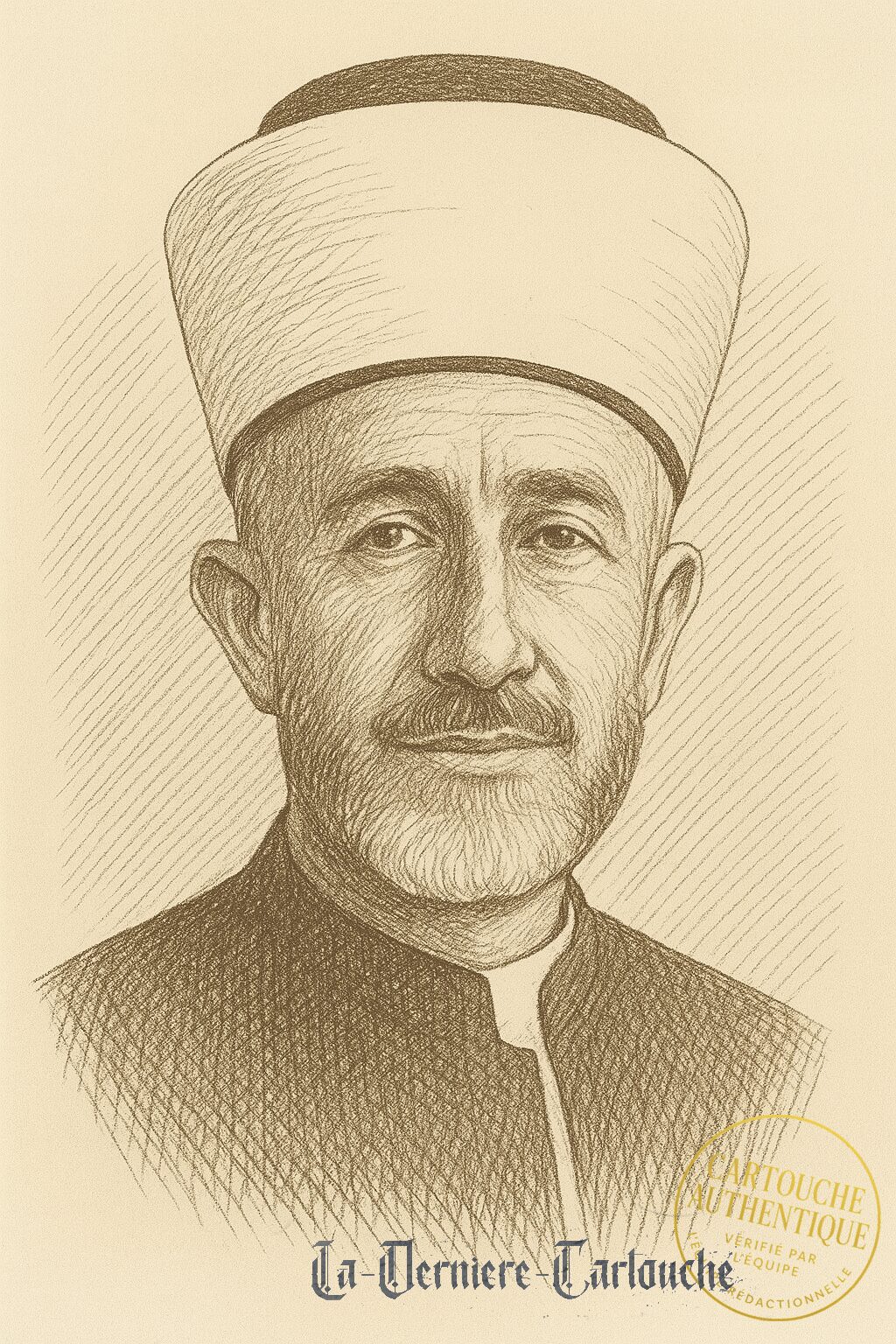

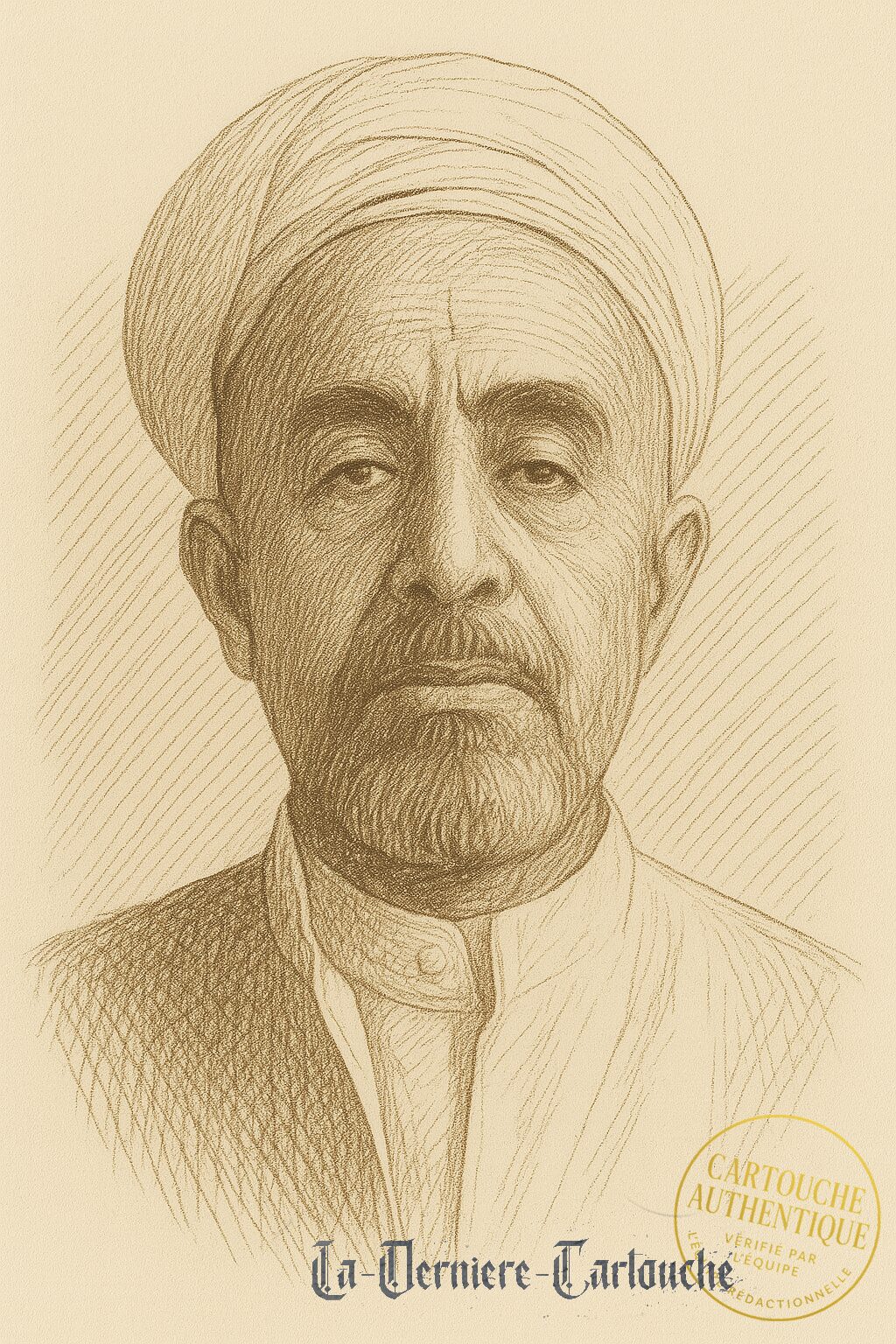

Auf der arabischen Seite war die Lage zersplittert. Der ehemalige Großmufti von Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, war zwar eine symbolische Figur des palästinensischen Widerstands, verfügte jedoch weder über eine reguläre Armee noch über diplomatische Hebel. Die Initiative ging daher auf die Nachbarstaaten über. König Abdullah I. von Transjordanien entsandte die Arabische Legion mit dem erklärten Ziel, die arabischen Gebiete Palästinas zu schützen – jedoch auch mit eigenen territorialen Ambitionen, insbesondere im Westjordanland. Die geplante Koordination unter arabischen Armeen blieb aus; politische Rivalitäten und militärisches Misstrauen verhinderten eine gemeinsame Strategie.

Inmitten dieses Kräfteparallelogramms, zwischen jüdischem Staatwerdungswillen, kolonialem Erbe und arabischer Uneinigkeit, formte sich jene doppelte Chiffre der Geschichte: die Geburt Israels – und die Katastrophe für das palästinensische Volk.

Die Gründung Israels und die Nakba sind somit zwei Seiten derselben Medaille, zwei Narrative, die sich durch die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts ziehen. Um diesen Konflikt zu verstehen, müssen wir beide Perspektiven anerkennen und die komplexen historischen und emotionalen Schichten freilegen, die bis heute nachwirken.

Ben Gurion

Haj Amin al-Husseini

König Abdullah I. von Transjordanien

Die Entstehung eines palästinensischen Volkes

Die Nakba von 1948 war nicht nur ein traumatisches Ereignis, sondern auch ein Katalysator für die Entstehung einer palästinensischen nationalen Identität. Vor diesem Wendepunkt war das Bewusstsein einer gemeinsamen palästinensischen Identität weniger ausgeprägt, da die Menschen sich eher über lokale oder familiäre Bindungen definierten. Doch die Vertreibung und die gemeinsame Erfahrung des Verlustes schufen ein kollektives Bewusstsein, das die Grundlage für den palästinensischen Nationalismus bildete.

In den Jahrzehnten nach der Nakba lebten viele Palästinenser in Flüchtlingslagern in den Nachbarländern, wo sie unter schwierigen Bedingungen eine neue Existenz aufbauen mussten. Diese Lager wurden zu Symbolen des palästinensischen Widerstands und der Hoffnung auf Rückkehr. Gleichzeitig entwickelte sich in den besetzten Gebieten und in der Diaspora eine politische Bewegung, die auf die Wiederherstellung der palästinensischen Rechte und die Schaffung eines eigenen Staates abzielte.

Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO), die 1964 gegründet wurde, spielte eine zentrale Rolle in diesem Prozess. Ursprünglich als Dachorganisation verschiedener palästinensischer Gruppen konzipiert, entwickelte sich die PLO zu einer politischen und militärischen Kraft, die den Kampf für die palästinensische Selbstbestimmung führte. Die PLO und ihre verschiedenen Fraktionen, darunter die Fatah und später die Hamas, wurden zu Schlüsselakteuren im Israel-Palästina-Konflikt.

Die Entstehung eines palästinensischen Volkes war somit ein Prozess, der durch die Erfahrungen von Vertreibung, Widerstand und politischer Mobilisierung geprägt war. Dieser Prozess war nicht linear, sondern von internen Spannungen, unterschiedlichen politischen Visionen und externen Einflüssen geprägt. Dennoch schuf er eine gemeinsame Identität, die bis heute eine zentrale Rolle im Kampf um Selbstbestimmung und Gerechtigkeit spielt.

Die Geschichte der Palästinenser ist somit eine Geschichte des Widerstands und der Anpassung, eine Geschichte, die von der Suche nach einem Platz in einer sich ständig verändernden geopolitischen Landschaft geprägt ist. Um den Israel-Palästina-Konflikt zu verstehen, müssen wir diese Geschichte anerkennen und die komplexen Dynamiken verstehen, die sie bis heute prägen.

Yasser Arafat

PLO-Führer

Scheich Ahmed Yassin

Gründer der Hamas, 1987

Die politische Verfestigung der Identität

Die Geschichte der Palästinenser ist somit eine Geschichte des Widerstands und der Anpassung, eine Geschichte, die von der Suche nach einem Platz in einer sich ständig verändernden geopolitischen Landschaft geprägt ist. Um den Israel-Palästina-Konflikt zu verstehen, müssen wir diese Geschichte anerkennen und die komplexen Dynamiken verstehen, die sie bis heute prägen.

Zentraler Akteur dieses nationalen Erwachens war die 1964 gegründete Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO), deren politische Bedeutung rasch über die Exilgemeinschaft hinauswuchs. Maßgeblich geprägt wurde sie ab 1969 von Yasser Arafat, dem charismatischen Führer der Fatah-Fraktion. Arafat verband symbolträchtige Rhetorik mit strategischem Kalkül: Er etablierte die PLO als internationale Stimme des palästinensischen Volkes, führte sie aus dem Schatten arabischer Staatsinteressen heraus und forcierte – nach Jahren des bewaffneten Widerstands – einen Wandel hin zur diplomatischen Anerkennung.

Unter Arafats Führung nahm die PLO 1974 erstmals als Beobachter an der UNO teil, was einer internationalen Legitimierung gleichkam. Die Arabische Liga erkannte sie offiziell als „einzigen legitimen Vertreter des palästinensischen Volkes“ an. Dennoch blieb ihre Stellung prekär: In Jordanien kam es 1970 zum offenen Konflikt mit dem Königshaus (Schwarzer September), später verlor sie durch den Libanonkrieg 1982 ihre territoriale Basis.

Die politische Identität der Palästinenser wurde so zwischen Mobilisierung und Marginalisierung, zwischen Fremdvertretung und Selbstermächtigung geformt. Während die PLO unter Arafat den Anspruch erhob, das gesamte palästinensische Volk zu vertreten, entstanden zugleich innere Spannungen – etwa zwischen säkularen Nationalisten und islamistischen Strömungen. Die Gründung der Hamas im Jahr 1987, im Kontext der Ersten Intifada, markierte den Beginn eines ideologischen und territorialen Dualismus, der bis heute anhält.

Die Entstehung eines palästinensischen Volkes war daher keine spontane Reaktion auf Verlust, sondern ein langwieriger Formierungsprozess unter Bedingungen permanenter Unsicherheit. Seine Wegmarken sind nicht nur Flucht und Lagerleben, sondern auch politische Konferenzen, Charta-Revisionen, diplomatische Anerkennungen – und nicht zuletzt der zähe Versuch, zwischen militärischem Widerstand und internationalem Recht Anerkennung zu finden.

Wenn du möchtest, André, kann ich auch hier wieder begleitende Porträts (z. B. von Yasser Arafat, George Habash, Leila Khaled oder Mahmud Abbas) im gleichen Stil erzeugen – oder Infoboxen für das Layout vorbereiten.

Der Sechstagekrieg und die neue israelische Stärke

Im Juni 1967 kam es zum sogenannten Sechstagekrieg, einem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des Nahen Ostens. In nur sechs Tagen besiegte Israel die Armeen Ägyptens, Syriens und Jordaniens und besetzte das Westjordanland, Ostjerusalem, den Gazastreifen, die Golanhöhen und die Sinaihalbinsel. Dieser spektakuläre militärische Sieg veränderte die geopolitische Landkarte der Region und hatte tiefgreifende Auswirkungen auf den israelisch-palästinensischen Konflikt.

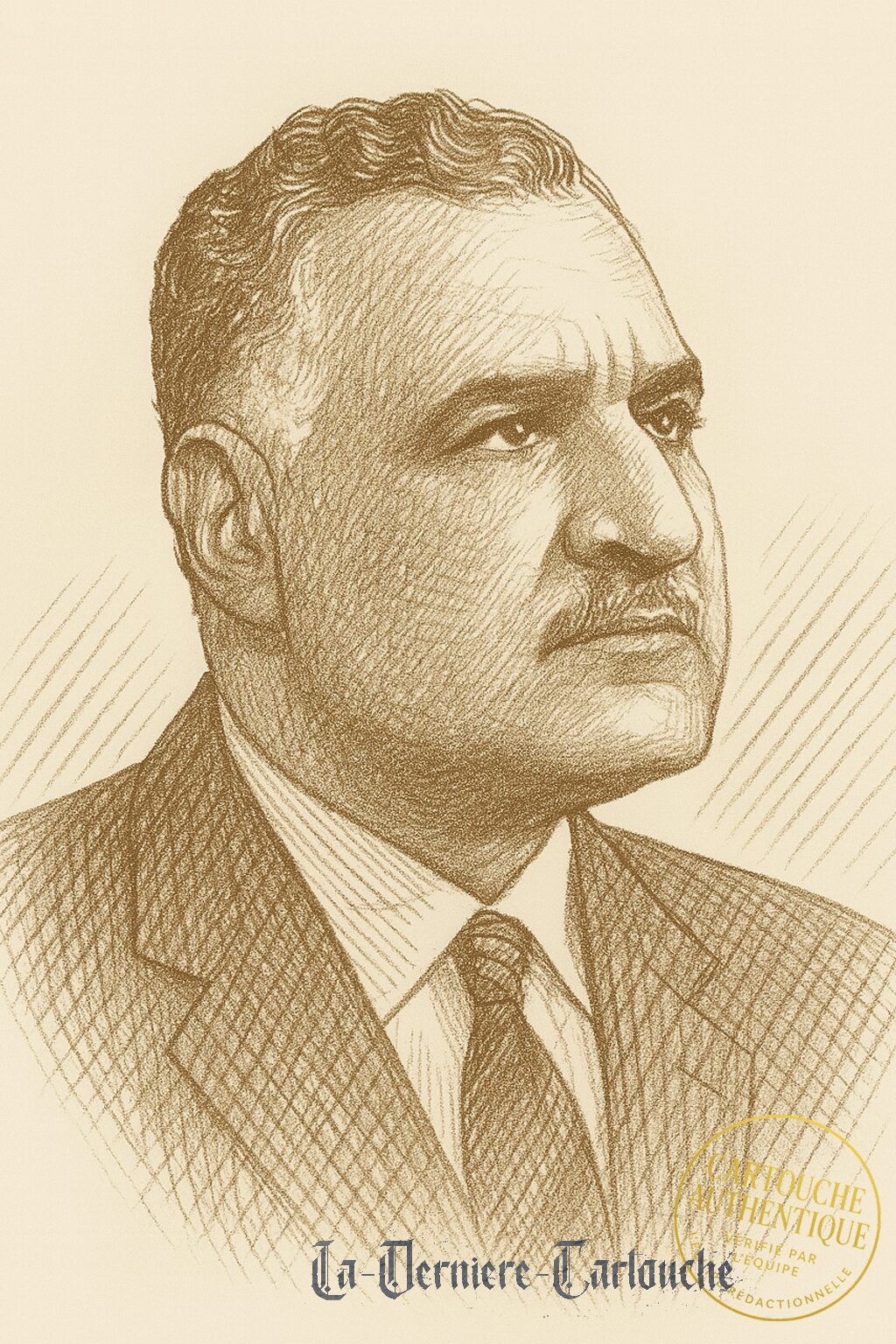

Der Krieg war das Ergebnis wachsender Spannungen, militärischer Mobilisierungen und nationalistischer Rhetorik. Ägyptens Präsident Gamal Abdel Nasser hatte zuvor die UN-Truppen aus dem Sinai abgezogen und die Straße von Tiran für israelische Schiffe blockiert – ein Akt, den Israel als Kriegsgrund betrachtete. Am 5. Juni 1967 startete Israel einen Präventivschlag gegen Ägypten, der innerhalb von Stunden die ägyptische Luftwaffe ausschaltete.

Eine zentrale Figur in diesem Krieg war Mosche Dayan, Israels Verteidigungsminister, der als Architekt der militärischen Strategie galt. Mit seiner ikonischen Augenklappe wurde er zur Symbolfigur einer selbstbewussten, entschlossenen Nation, die sich gegen eine feindlich gesinnte Umgebung behauptete.

Nach dem Krieg stand Golda Meir, die spätere Premierministerin Israels, für den politischen Willen, die errungenen Gebiete als strategischen und symbolischen Sicherheitsgewinn zu betrachten. Unter ihrer Regierung verhärtete sich die Position Israels, insbesondere gegenüber der Forderung nach einem palästinensischen Staat.

Trotz des militärischen Erfolgs war der Sechstagekrieg kein Schritt zum Frieden, sondern vielmehr der Beginn einer langfristigen Besatzung. Die Eroberung Ostjerusalems wurde von vielen Israelis als Wiedervereinigung ihrer heiligsten Stadt gefeiert – von der arabischen Welt jedoch als weiterer Akt der Entrechtung.

Die Folgen des Krieges prägen den Konflikt bis heute: Die besetzten Gebiete, die bis heute umstritten sind, wurden zum Brennpunkt politischer, juristischer und moralischer Auseinandersetzungen. Der Krieg von 1967 war nicht nur ein Sieg der Waffen, sondern ein Einschnitt in der Erinnerung beider Seiten – als Moment der Stärke auf der einen und als Trauma der Niederlage auf der anderen.

Mosche Dajan

Golda Meir

Internationale Verantwortung und ihre Verdrängung

Die internationale Gemeinschaft hat im Israel-Palästina-Konflikt eine zentrale, wenn auch oft widersprüchliche Rolle gespielt. Die Verantwortung der globalen Akteure reicht von direkten Interventionen bis hin zu diplomatischem Stillstand, wobei jede dieser Handlungen oder Unterlassungen die Dynamik des Konflikts entscheidend beeinflusst hat.

Die USA haben sich seit den 1960er Jahren als der wichtigste internationale Akteur etabliert. Ihre militärische, wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung für Israel – etwa durch milliardenschwere Hilfsprogramme oder das regelmäßige Veto im UN-Sicherheitsrat – hat die Machtbalance in der Region einseitig verschoben. Diese Unterstützung, häufig mit dem Argument „gemeinsamer demokratischer Werte“ oder regionaler Stabilität begründet, wird von vielen Palästinensern als Komplizenschaft mit der Besatzung wahrgenommen. Die Friedensprozesse von Camp David (1978) über Oslo (1993) bis hin zum Abraham-Abkommen (2020) zeigen, wie stark US-Interessen jeweils den Verlauf prägten – oft ohne nachhaltige Einbindung palästinensischer Perspektiven.

Europa, insbesondere Großbritannien und Frankreich, trägt eine historische Mitverantwortung: Vom Sykes-Picot-Abkommen (1916) bis zur Balfour-Deklaration (1917) waren es europäische Mächte, die den Nahen Osten kolonial aufteilten, ohne die autochthone Bevölkerung ernsthaft einzubeziehen. Bis heute wirkt dieser historische Ballast nach – auch weil Europa trotz humanitärer Rhetorik keine klare geopolitische Linie verfolgt. Während einzelne Staaten wie Schweden oder Irland die Eigenstaatlichkeit Palästinas anerkannt haben, dominiert insgesamt ein diplomatischer Eiertanz zwischen wirtschaftlicher Kooperation mit Israel und vager Solidarität mit den Palästinensern. Der Preis: Glaubwürdigkeitsverlust.

Auch die arabische Welt ist von Widersprüchen geprägt. Staaten wie Jordanien und Ägypten haben zwar Friedensverträge mit Israel geschlossen, oft unter massivem amerikanischem Druck, doch viele andere Regime nutzten die palästinensische Sache als Symbol für ihre eigene Legitimität – ohne reale Solidarität zu praktizieren. Die Palästinenser in Libanon, Syrien oder Ägypten blieben jahrzehntelang rechtlos, teils sogar Ziel politischer Gewalt (z. B. „Schwarzer September“ 1970 in Jordanien). Erst in den letzten Jahren haben die Golfstaaten wie die VAE oder Bahrain im Rahmen des Abraham-Abkommens offiziell mit Israel normalisiert – ohne Rückbindung an palästinensische Rechte.

Die Vereinten Nationen bilden ein weiteres Spannungsfeld: Sie erkennen das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung seit den 1970er Jahren ausdrücklich an, doch ihre Resolutionen bleiben oft folgenlos. UNRWA, das Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, steht unter politischem Druck, und Friedensinitiativen wie die Genfer Initiative (2003) versanden regelmäßig mangels Rückhalt.

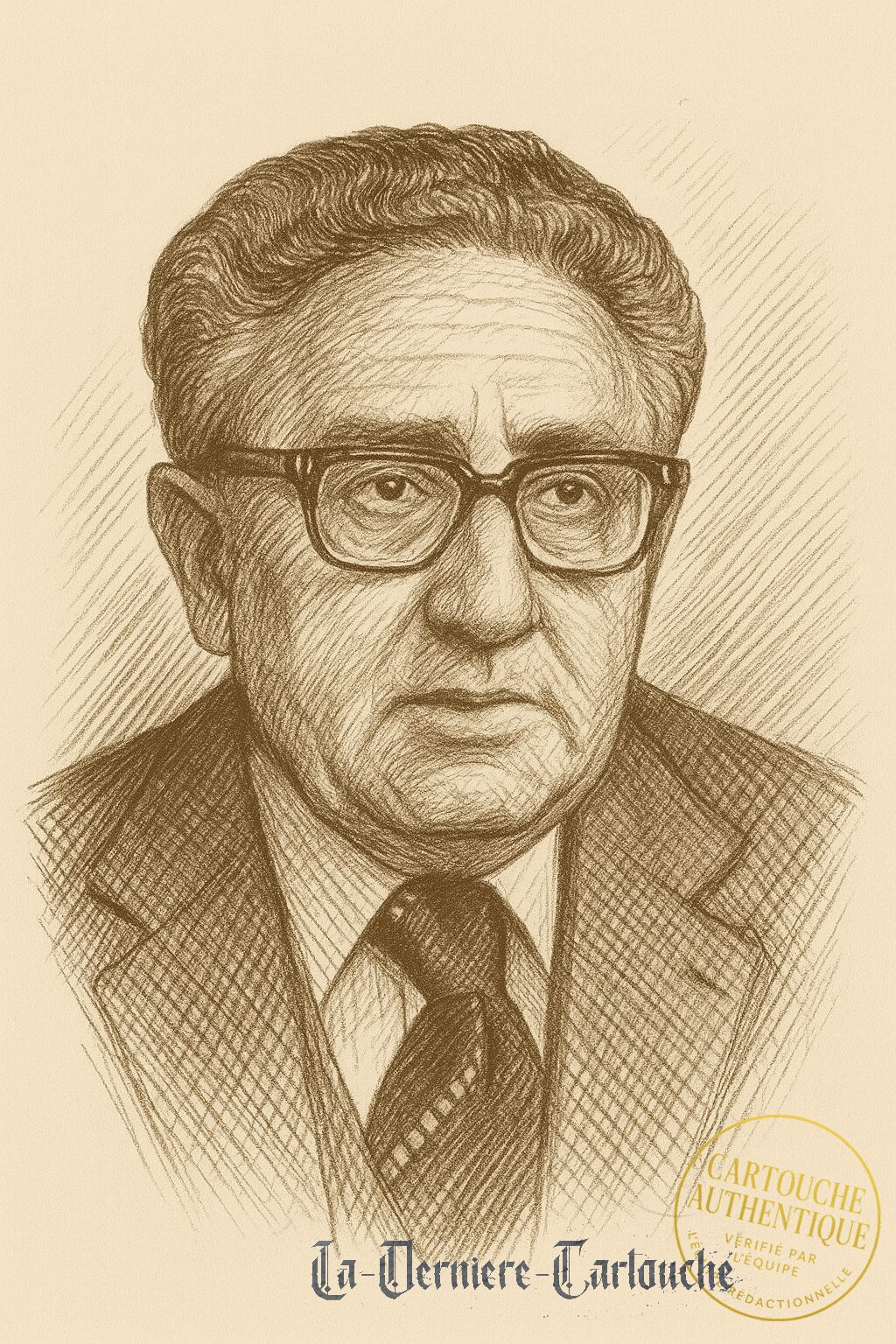

Henry Kissinger

Gamal Abdel Nasser

Verdrängte Verantwortung zeigt sich auch im öffentlichen Diskurs: Die fortgesetzte Besatzung wird selten als völkerrechtswidrig benannt, während Gewalt auf palästinensischer Seite medial oft entkontextualisiert wird. Die strukturelle Gewalt – etwa durch Siedlungsbau, Checkpoints, Landenteignung – bleibt dabei weitgehend ausgeblendet.

Um den Israel-Palästina-Konflikt zu lösen, muss die internationale Gemeinschaft nicht nur ihre diplomatische Rolle neu denken, sondern sich ihrer eigenen historischen Hypotheken stellen. Das bedeutet: Parteilichkeit durch Prinzipientreue zu ersetzen, nicht länger kurzfristige Stabilität über gerechte Strukturen zu stellen und endlich ernsthaft nach einer politischen Lösung zu suchen, die auf Gleichberechtigung, Sicherheit und Rückkehrrechten basiert – für alle Beteiligten.

Ariel Sharon

Ein Wendepunkt in der Konfliktgeschichte war der September 2000, als Oppositionsführer Ariel Sharon mit einem als Provokation empfundenen Besuch auf dem Tempelberg in Jerusalem den Ausbruch der Zweiten Intifada mit auslösteecf.org.il. Nachdem Sharon im Februar 2001 Premierminister geworden war, reagierte er mit harter Hand: Israel ging mit großangelegten Militäroperationen – etwa der Offensive „Defensive Shield“ 2002 – gegen den palästinensischen Aufstand vor und begann als Reaktion auf zahlreiche Anschläge mit dem Bau einer umfangreichen Sperranlage im Westjordanlandecf.org.il. Überraschend leitete Sharon jedoch trotz seines Hardliner-Images einen Kurswechsel ein, indem er 2005 den vollständigen israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen durchsetzte: Im Rahmen dieses einseitig von Israel beschlossenen „Trennungsplans“ wurden alle israelischen Siedlungen in Gaza ohne Absprache mit der palästinensischen Autonomiebehörde geräumtdeutschlandfunk.de. Dieser Schritt markierte einen historischen Einschnitt – erstmals gab Israel besetztes Gebiet freiwillig auf – und ebnete den Weg für ein offizielles Ende der Intifada: Im Frühjahr 2005 einigte sich Sharon mit Mahmud Abbas auf einen Waffenstillstand (Sharm-el-Sheikh-Gipfel), der die fünfjährige Gewaltwelle beendeteen.wikipedia.org.

Benjamin Netanjahu

Nach der Ermordung Jitzchak Rabins und dem Ende der ersten Oslo-Jahre kam es zu einem politischen Rechtsruck: 1996 gewann der Likud-Politiker Benjamin Netanjahu die Wahlen und übernahm als Kritiker des Oslo-Prozesses die Regierungpbs.org. Netanjahu verlangsamte die Umsetzung der Abkommen und forcierte zugleich den Ausbau israelischer Siedlungen – Maßnahmen, die bei den Palästinensern für Unmut sorgtenpbs.org. Zwar willigte er auf internationalen Druck hin in Teilabzüge (Hebron-Abkommen 1997, Wye-River-Memorandum 1998) ein, doch blieben Misstrauen und Gewaltbereitschaft auf beiden Seiten hochpbs.org. 1999 verlor Netanjahu die Macht zunächst wieder an Ehud Barak, doch kehrte er ab 2009 an die Regierungsspitze zurück und prägte seither – mit nur kurzer Unterbrechung 2021/22 – die israelische Politik bis in die Gegenwartreuters.com. Netanjahu ist mittlerweile der am längsten amtierende Premierminister Israelsreuters.com; seine derzeitige Koalitionsregierung (seit Ende 2022) wird als die bislang rechteste in der Geschichte des Landes angesehenreuters.com. Die von ihm geführte Allianz ultranationalistischer Parteien lehnt einen souveränen Palästinenserstaat ab und betreibt teils offen die Annexion weiter Teile des besetzten Westjordanlandsreuters.com. Friedensverhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung liegen bereits seit 2014 auf Eisreuters.com, während Netanjahu verstärkt auf eine Normalisierung der Beziehungen mit arabischen Staaten setzt (etwa die Abraham-Abkommen 2020) und regionale „Frieden durch Stärke“ anstrebtreuters.com. Diese Fokussierung auf außenpolitische Allianzen bei gleichzeitiger Stagnation im Dialog mit den Palästinensern prägt die aktuelle israelische Politik unter Netanjahu maßgeblich.

Isaac Herzog

Parallel zur Regierungsführung Netanjahus hat seit Juli 2021 der ehemaligen Arbeitspartei-Vorsitzende Isaac Herzog das weitgehend zeremonielle Amt des israelischen Staatspräsidenten innereuters.com. Herzog, Sohn des früheren Präsidenten Chaim Herzog, wurde von der Knesset mit großer Mehrheit zum 11. Präsidenten Israels gewähltreuters.comreuters.com. In dieser Rolle, die der Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts dient, präsentiert er sich als überparteilicher Brückenbauer zwischen den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen des Landesreuters.com. Angesichts zunehmender Spannungen innerhalb der israelischen Gesellschaft – etwa der seltenen Gewaltausbrüche zwischen jüdischen und arabischen Bürgern während des Gaza-Konflikts im Mai 2021reuters.com – appelliert Herzog eindringlich an nationale Einheit und die Wahrung der demokratischen Werte des Landes. So mahnte er nach seiner Amtsübernahme, es sei essenziell, „die offenen Wunden“ der Gesellschaft zu heilen und die Grundpfeiler der Demokratie zu verteidigenreuters.com. Mit diesen Aufrufen zur Besonnenheit und Einheit verkörpert Herzog eine gemäßigte Stimme, die den Kurs der aktuellen Regierung kontextualisiert und auf innenpolitischen Ausgleich drängt.

Zwischen Schuld, Recht und Zukunft – Was jetzt möglich ist

Der Israel-Palästina-Konflikt ist ein Labyrinth aus historischen Widersprüchen, politischen Interessen und menschlichen Tragödien. Um einen Weg nach vorne zu finden, müssen wir die vergangenen Fehler anerkennen und gleichzeitig nach neuen Lösungsansätzen suchen, die über die herkömmlichen Paradigmen hinausgehen.

Die Zwei-Staaten-Lösung, die seit Jahrzehnten als der vielversprechendste Weg zu einem dauerhaften Frieden angesehen wird, scheint heute weiter entfernt denn je. Die Realitäten auf dem Boden – die Ausdehnung israelischer Siedlungen, die politische Spaltung unter den Palästinensern und das Misstrauen zwischen den Parteien – haben diese Vision zunehmend unrealistisch gemacht. Dennoch bleibt sie für viele die einzige praktikable Option, um beiden Völkern ein Leben in Würde und Sicherheit zu ermöglichen.

Eine Alternative zur Zwei-Staaten-Lösung könnte ein föderatives Modell sein, das beiden Völkern Autonomie innerhalb eines gemeinsamen politischen Rahmens bietet. Ein solches Modell würde erfordern, dass beide Seiten bereit sind, tiefgreifende Kompromisse einzugehen und eine gemeinsame Zukunft aufzubauen, die auf Gleichberechtigung und gegenseitigem Respekt basiert. Doch selbst ein solches Modell wäre ohne die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und ohne den Willen beider Seiten, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, zum Scheitern verurteilt.

Die internationale Gemeinschaft hat eine zentrale Rolle dabei, den Weg zu einer Lösung zu ebnen. Dies erfordert nicht nur diplomatische Initiativen, sondern auch den politischen Willen, die zugrundeliegenden Ungerechtigkeiten anzuerkennen und anzugehen. Die Verantwortung liegt dabei nicht nur bei den traditionellen Akteuren wie den USA und Europa, sondern auch bei den aufstrebenden Mächten, die eine zunehmend wichtige Rolle in der globalen Politik spielen.

Letztlich geht es im Israel-Palästina-Konflikt nicht nur um Land oder Grenzen, sondern um die Anerkennung der Menschlichkeit und der Rechte beider Völker. Eine Lösung, die auf Gerechtigkeit und gegenseitigem Respekt basiert, ist nicht nur ein politisches Erfordernis, sondern auch eine moralische Notwendigkeit. Nur wenn wir bereit sind, die Vergangenheit anzuerkennen und gleichzeitig nach vorne zu schauen, können wir hoffen, einen Weg aus diesem jahrzehntelangen Konflikt zu finden.

Vielleicht beginnt der Weg zum Frieden nicht mit einem Vertrag, sondern mit dem Willen, die Geschichte des anderen nicht länger aus der eigenen zu tilgen.

In Schulbüchern, Gedenktagen, in der Sprache des Alltags – dort entscheidet sich, ob ein künftiges Miteinander möglich wird.

Denn solange die Würde des einen als Gefahr für die Würde des anderen gilt, bleibt der Frieden ein Trugbild.

Der Israel-Palästina-Konflikt ist kein Mythos, sondern Geschichte. Keine Meinung, sondern ein Geflecht aus Ansprüchen, Vertreibungen, Versäumnissen und Hoffnungen – über Generationen hinweg.

Wer heute über Lösungen spricht, darf die Geschichte nicht beschweigen. Doch Geschichte ist kein Gerichtssaal – sie ist ein Resonanzraum. Ein Raum, in dem sich Verantwortung abbildet, nicht nur Schuld.

Es genügt nicht, sich auf das Existenzrecht Israels zu berufen – so berechtigt es ist –, ohne das Recht der Palästinenser auf politische Selbstbestimmung ernst zu nehmen. Umgekehrt kann auch kein Frieden entstehen, der Israel das Recht auf Sicherheit verweigert.

Vielleicht beginnt Verständigung dort, wo niemand ganz recht hat – aber alle gehört werden.

Der Konflikt ist nicht unlösbar, weil die Positionen so extrem wären – sondern weil die Erinnerungen so tief reichen.

Weil jedes Lager gelernt hat, den eigenen Schmerz zu verwalten – und den Schmerz des Anderen zu verneinen.

Verständigung beginnt nicht mit Konsens. Sondern mit der Anerkennung dessen, was dem Anderen heilig ist.

Vielleicht ist Geschichte kein Pfad, den man zurückverfolgt.

Sondern ein Echo, das sich nur ändert, wenn man hinhört.

Frieden entsteht nicht, wenn beide gewinnen wollen –

sondern wenn beide lernen, zu verlieren, ohne sich zu verlieren.

Zeitlicher Überblick

| Jahr | Ereignis / Vertrag | Bedeutung |

|---|---|---|

| 1916 | Sykes-Picot-Abkommen | Geheime Aufteilung des Osmanischen Reichs durch GB & Frankreich |

| 1917 | Balfour-Deklaration | GB erklärt Unterstützung für jüdische „Heimstätte“ in Palästina |

| 1920–1948 | Britisches Mandat Palästina | GB verwaltet Palästina im Auftrag des Völkerbunds |

| 1947 | UN-Teilungsplan (Resolution 181) | Vorschlag zur Aufteilung in jüdischen & arabischen Staat – scheitert |

| 1948 | Gründung Israels & Nakba | Israel erklärt Unabhängigkeit, Krieg & Flucht von ~700.000 Palästinensern |

| 1967 | Sechstagekrieg | Israel besetzt Westjordanland, Ostjerusalem, Gazastreifen, Golanhöhen |

| 1987 | 1. Intifada | Erste große palästinensische Volksrevolte gegen Besatzung |

| 1993 | Oslo-Abkommen | Israel & PLO erkennen sich an, Palästinensische Autonomiebehörde entsteht |

| 2000 | 2. Intifada | Zweite Gewaltwelle nach gescheiterten Verhandlungen |

| 2007 | Spaltung Fatah / Hamas | Hamas übernimmt Gazastreifen, Fatah bleibt im Westjordanland |

| 2012 | UN erkennt Palästina als Beobachterstaat | Aufwertung des palästinensischen Status bei den Vereinten Nationen |

| 2018 | US-Botschaft nach Jerusalem verlegt | Trump-Regierung erkennt Jerusalem offiziell als Israels Hauptstadt an |

| 2021 | 11-Tage-Krieg Israel–Hamas | Militäroffensive nach Spannungen in Ostjerusalem und Al-Aqsa-Moschee |

| 2023 | Zunehmende Gewalt in Westjordanland | Verstärkte israelische Militäraktionen und bewaffnete palästinensische Gruppen |

| 2023 (7. Okt.) | Großangriff der Hamas auf Israel | Über 1200 Tote in Israel, Massaker an Zivilisten – Beginn großangelegter Militäroperation in Gaza |

| 2024 | Gaza-Offensive Israels | Tausende Tote, massive Zerstörung, internationale Kritik, humanitäre Krise |

| 2025 | Waffenstillstandsverhandlungen & internationale Vermittlungsbemühungen | Erste diplomatische Annäherung nach internationalem Druck – Ausgang offen |

Weiterführende Informationen

I. Empfohlene Quellen mit journalistischer Integrität

Diese Medien bieten fundierte Analysen zum Nahostkonflikt:

- Deutsche Welle (DW) – dw.com

- BBC News (Nahost) – bbc.com

- The New York Times – nytimes.com

- Reuters & Associated Press (AP) – reuters.com / apnews.com

- International Crisis Group – crisisgroup.org

- Council on Foreign Relations (CFR) – cfr.org

- Deutscher Verein vom Heiligen Lande – dvhl.de

Fachbücher zum Israel-Palästina-Konflikt

Renommierte Autorinnen und Autoren mit unterschiedlichen Perspektiven:

- Ilan Pappé, A History of Modern Palestine

- Rashid Khalidi, The Iron Cage

- Anita Shapira, Israel: A History

- Benny Morris, One State, Two States

- Michael Wolffsohn, Wem gehört das Heilige Land?

- Ari Shavit, My Promised Land

Biografien zentraler Persönlichkeiten

Verstehen durch Lebensgeschichten:

- Yasser Arafat – z. B. von Andrew Gowers

- Golda Meir – My Life oder von Elinor Burkett

- Yitzhak Rabin – The Rabin Memoirs

- Menachem Begin – z. B. von Daniel Gordis

- Ariel Sharon – von David Landau

- Edward Said – Out of Place

- Benjamin Netanjahu – Bibi von Anshel Pfeffer

Interaktive & multimediale Zugänge

IV. Digitale Perspektiven & interaktive Annäherungen

Neue Formate, um Komplexität greifbarer zu machen:

- Al Jazeera: Interactive Timeline – “The Nakba”

Detaillierte Zeitleiste und visuelle Darstellung der palästinensischen Flucht und Vertreibung 1947–49.

aljazeera.com - BBC Documentary: “Israel and the Arabs – The Elusive Peace”

Dreiteilige Doku-Serie mit Interviewmaterial von allen Schlüsselpersonen nach Oslo.

bbc.co.uk - Visualizing Palestine

NGO mit datengestützten Infografiken zur Menschenrechtssituation und politischen Realitäten vor Ort.

visualizingpalestine.org - Peace Now (Shalom Achshav)

Interaktive Karten zu israelischen Siedlungen und juristischen Entwicklungen.

peacenow.org.il - UN OCHA – Humanitarian Facts & Maps

Laufende Berichte, Karten und Statistiken zur humanitären Lage in Gaza & Westjordanland.

ochaopt.org

Le JOUR POLITIQUE

Le JOUR POLITIQUE © Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!

Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.

🇫🇷 Règles de commentaire :

Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.