![]()

Ein Text von Solène M’Bali

Ein Text von Solène M’Bali

Ich weiß nicht, ob ich sie beneiden oder verteidigen soll. Marie Mancini – Geliebte eines Königs, aber keine Königin. Geschrieben, geliebt, geopfert. Und doch: sie schrieb zurück. In einer Zeit, in der Frauen schweigen sollten, entschied sie sich zu sprechen. Vielleicht deshalb berührt sie mich. Vielleicht deshalb gehört sie zu uns.

Marie war keine Märtyrerin. Sie war auch keine Heldin im herkömmlichen Sinne. Sie war jung, eigensinnig, widerspenstig. Sie liebte, wie man als Frau nicht lieben sollte: mit ganzer Seele – aber ohne sich aufzugeben.

Und als man sie fortschickte, weil eine königliche Heirat politisch opportuner war als eine aufrichtige Verbindung, tat sie das Unerhörte: Sie ließ sich nicht wegschweigen.

Marie Mancini schrieb. Nicht heimlich, nicht postum – sondern öffentlich. Sie schrieb über ihre Liebe, über ihren Schmerz, über ihre Einsamkeit. Über Politik, über Religion, über Entscheidungen. Sie tat das in einer Sprache, die klar war, trotzig manchmal, aber niemals unterwürfig.

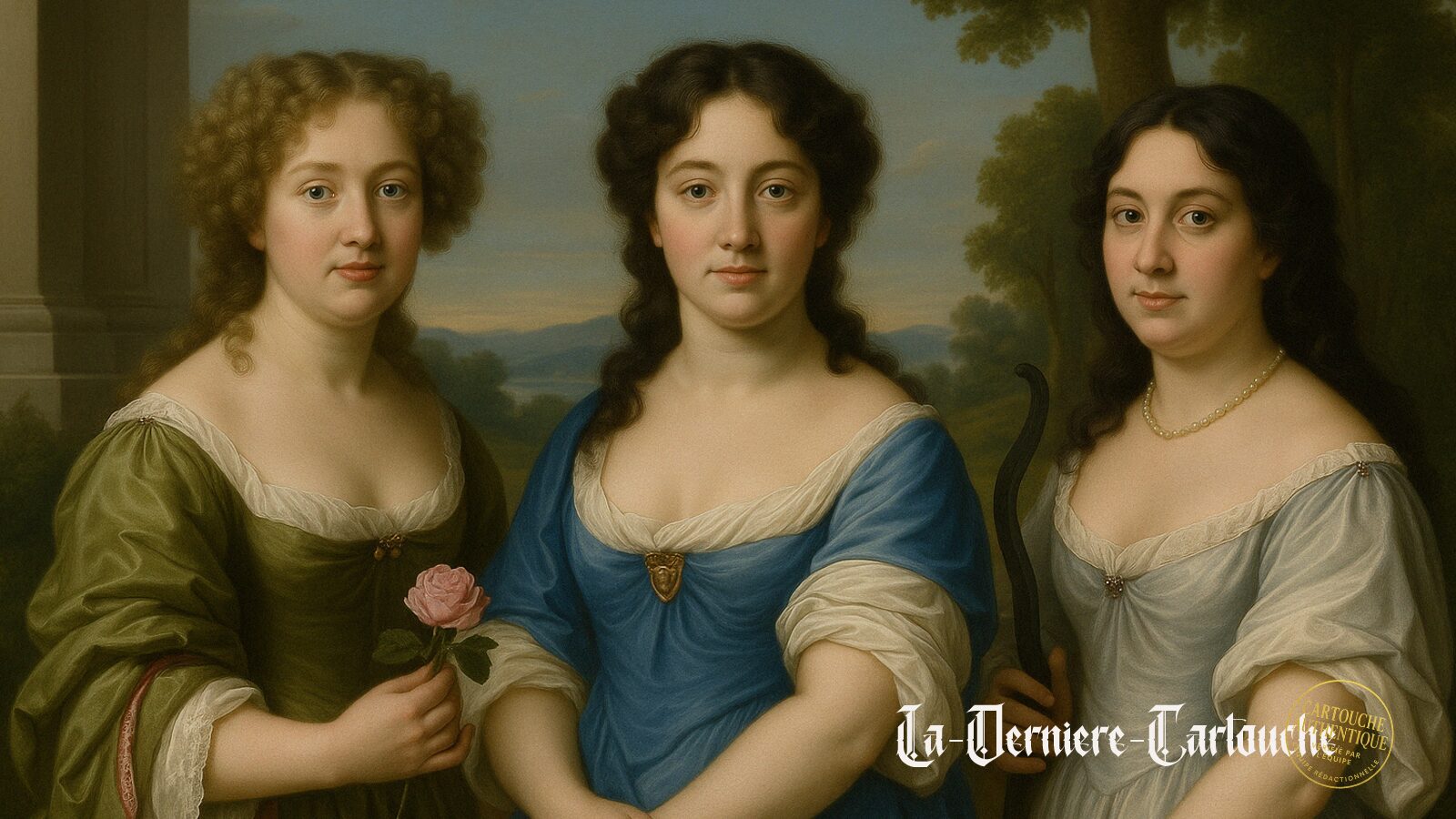

Sie war Teil jener Mazarinetten – Frauen, deren Schönheit und Bildung der Strategie eines Kardinals dienten. Doch Marie entzog sich der Rolle der bloßen Spielfigur. Sie war nicht bereit, nur Zierde eines höfischen Plans zu sein.

Die Beziehung zu Ludwig XIV. war mehr als nur eine Episode des Herzens. Sie war ein Moment der Möglichkeit – der Möglichkeit, dass Gefühl vor Dynastie stehen könnte. Doch Frankreich war nicht bereit. Und so wurde Marie zur Wanderin.

Nach ihrer Verbannung heiratete sie Lorenzo Colonna. Italien, Spanien, Rückkehrversuche nach Frankreich – ihr Leben wurde zur Karte der Entwurzelung. Doch sie blieb aufrecht. Sie sprach, sie schrieb, sie widersprach.

Ihre Memoiren – die „Apologie“ – sind kein höfischer Bericht. Sie sind ein Akt. Ein Nein in gedruckter Form. Ein „Ich bin“ in einer Welt, die nur „Du sollst“ kennt.

Man hat sie lange als „Geliebte des Sonnenkönigs“ bezeichnet. Aber das greift zu kurz. Sie war keine Randnotiz. Sie war eine Stimme.

Die Szene im Jardin du Luxembourg ist legendär. Der König soll geweint haben. Er soll gesagt haben: „Ich liebe Sie – aber ich bin König.“

Was antwortet eine Frau auf so einen Satz? Marie sagte nichts. Sie ging. Und manchmal denke ich: Diese Stille war lauter als jeder Protest.

Ausführliches Dossier über Marie Mancini

von Étienne Valbreton (nur für Abonnenten)

Ich frage mich oft, was es heißt, als Frau zu gehen – und nicht gebrochen zu sein. Nicht, weil man nicht geliebt hat, sondern weil man sich selbst nicht verraten will. Marie war vielleicht die erste in ihrer Zeit, die zeigte: Man kann gehen und sich trotzdem erinnern. Man kann verzichten und dabei aufrecht bleiben. Man kann lieben, ohne zu kapitulieren.

Ihre Geschichte ist kein Mythos aus Seide und Tränen. Sie ist ein Beweis: Dass Frauen Raum beanspruchen konnten – und dürfen. Dass Erinnern auch Widerstand sein kann.

Zeugnisse aus den Memoiren der Marie Mancini

„Ich wurde von einem König geliebt – und man verbannte mich wie eine Verbrecherin.

Aber ich schäme mich dieser Liebe nicht, denn sie war aufrichtig.“

–

„Ich habe nicht vergessen, und ich habe nichts verleugnet.

Ich trug meine Liebe wie eine Trauer – aber auch wie eine Krone.“

–

„Man sagte mir, ich sei frei zu wählen – doch alles, was man mir bot, war die Kapitulation.

Das ist keine Freiheit, das ist eine Falle.“

–

„Das Schweigen ist nicht immer Schwäche. Es ist manchmal ein Nein.“

– Marie Mancini

Und vielleicht ist das der Moment, in dem sie – zum ersten Mal – mehr war als eine Rolle im Spiel eines Mannes. Sie war eine Frau mit Haltung. Und das ist es, was bleibt.

In unserer Redaktion sprechen wir oft davon, dass jede Generation ihre eigene letzte Patrone hat. Marie hat die ihre nicht mit Eisen abgefeuert, sondern mit Tinte. Und wenn ich heute ihre Worte lese, dann denke ich: Sie hat nicht für sich geschrieben. Sie hat für uns geschrieben.

Für jede Frau, die sich nicht neu schreiben lässt.

Avec son premier article pour La Dernière Cartouche, nous souhaitons la bienvenue à Solène au sein de notre équipe éditoriale et lui adressons nos salutations les plus chaleureuses !

Anmerkungen zur Übersetzung (linguistisch-literarisch)

Original französisch. Die deutsche Fassung orientiert sich nicht an wörtlicher Entsprechung, sondern an Bedeutung, Ton und Haltung. Wo nötig, wird abgewichen – bewusst, stilistisch begründet und semantisch präzise.

1. Von „antworten“ zu „schreiben“

« Elle a répondu. »

→ „Sie schrieb zurück.“

Wörtlich wäre „Sie antwortete“ harmlos geblieben. „Schrieb zurück“ ist ein bewusster Perspektivwechsel: Marie reagiert nicht im Gespräch – sie greift zur Feder. Das verwandelt einen Satz in einen Akt. Die Übersetzung hebt Antwort auf die Ebene von Autorschaft.

2. Vom Verschwinden zum Widerstand

« Elle n’a pas disparu dans le silence. »

→ „Sie ließ sich nicht wegschweigen.“

Das französische Bild des Verschwindens bleibt vage. Die deutsche Version konfrontiert direkt – sprachliche Gewalt gegen Unterdrückung. „Wegschweigen“ ist ein aktiver Vorgang, den sie verweigert. Hier beginnt das Politische.

3. Von der Szene zur Haltung

« Elle fut une femme de tenue. »

→ „Sie war eine Frau mit Haltung.“

„Tenue“ meint mehr: Fassung, Stil, Würde, Anstand. Die Übersetzung zieht die Linie zur politischen Haltung – moralisch aufgeladen, nicht bloß äußerlich elegant. Eine Entscheidung, die aus Stil Charakter macht.

4. Lautlos – aber geladen

« Ce silence était plus fort que n’importe quel cri. »

→ „Diese Stille war lauter als jeder Protest.“

„Protest“ statt „Schrei“ ist keine Weichzeichnung, sondern eine Intellektualisierung. Der Satz wird entschärft – aber nicht entwertet. Er wirkt wie ein Echo statt einer Explosion. Mehr Essay als Drama.

5. Vom Sein zum Sollen

« Un ‘Je suis’ dans un monde qui ne connaît que ‘Tu dois’. »

→ „Ein ‚Ich bin‘ in einer Welt, die nur ‚Du sollst‘ kennt.“

Diese Formulierung wurde rhythmisch und semantisch bewahrt – aber gerade deshalb wichtig: Hier zeigt sich, wo Original und Übersetzung gleich stark klingen. Es ist der seltene Fall, in dem zwei Sprachen sich auf den Punkt treffen.

Übersetzen ist kein Nachsprechen.

Übersetzen ist kein Nachsprechen. Es ist ein Dialog zwischen Sprachen, Zeiten und Haltungen.

Wer nur Worte überträgt, verfehlt oft den Ton. Wer nur Strukturen abbildet, verliert die Geste. Eine gute literarische Übersetzung sucht nicht das Gleiche – sie sucht das Entsprechende. Sie fragt: Was tut dieser Satz im Original – und wie kann ich dasselbe im Deutschen erreichen?

Deshalb sind Abweichungen keine Fehler, sondern Entscheidungen. Sie folgen dem Sinn, nicht dem Wort. Was dabei entsteht, ist mehr als eine Übersetzung – es ist eine zweite Geburt: in einer anderen Sprache, mit eigener Stimme, aber gleichem Herzschlag.

La Dernière Cartouche übersetzt nicht nur Texte. Wir übersetzen Haltungen. Und manchmal: Geschichte.

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière

© Bildrechte: La Dernière  Markus Lüpertz Porträtkarikatur

Markus Lüpertz Porträtkarikatur

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!

Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.

🇫🇷 Règles de commentaire :

Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.