![]()

Cet article est disponible en : 🇩🇪 Allemand

Une pièce de verre

Le roman le plus silencieux de Nabokov

« Un livre comme une fêlure dans le verre. »

Aucun roman ne m’a jamais autant troublé – ni autant captivé.

Je l’ai lu d’une traite. Puis une deuxième fois. Et pourtant, j’ai eu l’impression de ne pas le comprendre. Une seule chose m’était certaine : Invitation à une décapitation n’est pas un livre ordinaire. C’est un paradoxe. Une fiction sur la réalité. Un récit sur l’impossibilité même de raconter.

À l’époque, je ne savais presque rien de l’exil de Nabokov. Encore moins de ses arrière-plans philosophiques. Mais je sentais : derrière cette prison de verre où Cincinnatus est enfermé, il y a plus qu’un cauchemar kafkaïen.

Ici, un homme se bat – non contre des murs, mais contre le néant.

Une pièce de verre

L’Invitation à une décapitation de Nabokov laisse d’abord une impression de vide. Aucun pays identifiable, aucune structure sociale, aucun repère temporel. Le monde semble artificiel, sans frontières, presque surréaliste. Le lieu central : une prison – mais pas une prison ordinaire. C’est une pièce de verre. Un espace de visibilité totale et d’isolement absolu.

Cincinnatus C. n’est pas un criminel au sens habituel. Ni rebelle, ni terroriste. Son crime est d’ordre ontologique : il est opaque. Il pense. Il échappe. C’est pour cela qu’il est condamné à mort. Les autres personnages – gardiens, visiteurs, codétenus – ressemblent à des marionnettes d’un théâtre absurde. Ils agissent de manière mécanique, parlent par formules, exercent le pouvoir sans fondement apparent.

L’espace n’est pas qu’un décor – il est un énoncé. Un symbole de l’état de transparence totale dans lequel un seul homme se dérobe. La prison de verre représente un monde qui rend tout visible mais ne comprend plus rien. Un lieu où seul celui qui refuse de se montrer devient un étranger.

La littérature de Nabokov n’est ici pas un moyen de connaissance, mais de déstabilisation. Le lecteur n’est pas guidé, mais livré à lui-même. Cincinnatus se refuse non seulement aux personnages, mais aussi au lecteur. Aucune psychologie, aucune explication. Seulement l’être. Et c’est cela, son scandale.

La culpabilité opaque

Cincinnatus C., exclu métaphysique

Cincinnatus est condamné – mais aucune loi n’est citée, aucune accusation concrétisée, aucun préjudice chiffré. Tout reste flou, et pourtant le verdict est irrévocable : décapitation.

Son crime n’est ni politique, ni social – il est existentiel. Cincinnatus est différent. Ni transparent, ni lisible, ni conforme. Il vit en dedans. Il se refuse au monde, sans pour autant le combattre. Tous les autres s’adaptent – lui, non. Et c’est précisément ce qui le rend dangereux.

Nabokov le montre avec clarté : cette opacité n’est pas un défaut, mais un acte de dignité. Cincinnatus incarne ce qui, en l’homme, échappe à toute catégorisation – l’inexplicable. Il ne parle pas pour provoquer. Il se tait, parce que son intériorité n’est pas destinée au regard extérieur.

Dans un monde qui exige une lisibilité totale, l’illisible devient une faute. Le jugement rendu n’est pas un acte juridique, mais un rituel métaphysique. L’exécution tient de la fête absurde : mise en scène, acceptée, portée par le consentement collectif – sauf par lui. Cincinnatus ne comprend pas la pièce qu’on veut le forcer à jouer.

L’univers de Nabokov n’est pas une prison, mais un corset d’interprétation. Celui qui refuse d’être classé est éliminé. Ainsi, Invitation à une décapitation devient le récit d’un ultime acte de liberté : celui du droit de rester incompris. Cincinnatus ne meurt pas en martyr, mais en homme qui, jusqu’au bout, refuse de participer. Son refus n’est pas pathétique – c’est une forme muette d’autoprotection.

La question de Nabokov reste en suspens :

L’individualité est-elle encore possible dans un monde qui veut tout rendre accessible – ou devient-elle inévitablement une menace ?

Le langage contre le visible

Les procédés de Nabokov au service du retrait

Dans Invitation à une décapitation, le langage n’est pas un instrument de clarification, mais un voile. La prose de Nabokov déploie sa puissance formelle non pour éclairer le monde, mais pour en faire sentir les abîmes.

Le ton du texte est froid, factuel, presque vidé de substance. Là où d’autres romans creusent la profondeur psychologique, Nabokov impose une rigueur formelle. Cincinnatus vit dans un monde ordonné, mais creux – et le texte en est le reflet. Aucun grand geste, aucun pathos – juste un sourire qui n’explique rien.

Ruptures structurelles, répétitions, transitions abruptes : Nabokov retire au lecteur toute stabilité. Là où l’on attend du sens, il y a mise en scène. Là où l’on espère une logique, surgit l’absurde. Le langage n’ouvre pas le monde – il le construit : comme une scène, une farce, un miroir déformant.

Cincinnatus ne parle pas comme les autres. Tandis que les personnages figés récitent des formules, lui cherche le sens. Sa parole est hésitante, inadaptée, maladroite – non par faiblesse, mais parce qu’elle vient d’une autre profondeur. Nabokov lui donne une langue qui ne s’accorde pas à ce monde – et c’est précisément ce qui la rend vraie.

L’un des procédés centraux est l’excès. Le monde est surcodé, surjoué, surdessiné. Il en devient la caricature de lui-même. Le lecteur n’est pas happé, mais repoussé – dans une posture de doute, de lucidité.

Car Nabokov ne cherche pas l’empathie, mais la distance. Il ne veut pas de lecteurs qui compatissent, mais de lecteurs qui voient clair. Qui comprennent que le langage ici ne reflète rien – il agit. Chaque mot fait partie de la farce – et peut devenir un outil de résistance.

Un moi dans le cône de lumière

Cincinnatus et la philosophie de l’espace intérieur

Cincinnatus vit en isolement – mais sa solitude va au-delà des murs et des barreaux. Ce n’est pas une prison extérieure, mais un retrait intérieur. Tandis que ceux qui l’entourent agissent mécaniquement, sans expression, il lui reste un lieu qu’ils semblent ignorer : son for intérieur.

Cet espace n’est pas un refuge au sens classique. Il est étroit, obscur, vulnérable. Mais c’est le seul lieu où Cincinnatus reste un homme. Il se souvient, pense, tremble, se parle – et préserve ainsi ce que le monde extérieur lui refuse : la subjectivité.

Le motif de l’intériorité s’inscrit dans une tradition spirituelle. Chez Platon, c’est le monde des idées ; chez Augustin, le lieu de Dieu ; chez les gnostiques, l’étincelle dans le faux. Cincinnatus se situe dans cette lignée – non pas religieuse, mais métaphysique. Sa vérité ne trouve pas sa place dans le monde. Elle doit rester invisible pour survivre.

La mise en scène de Nabokov est radicale : Cincinnatus n’est pas une victime au sens classique. Il n’est pas torturé – il est ignoré. Il ne souffre pas de la violence, mais de l’insignifiance. Le monde autour de lui fonctionne – mais il ne s’adresse pas à lui. Sa solitude est celle de l’inaperçu, non celle de l’opprimé.

Et c’est précisément ce qui la rend si douloureuse. Il souffre non parce qu’on lui fait quelque chose – mais parce qu’il ne lui arrive plus rien. Son existence se déroule dans un vide. Sans écho. Sans lien.

Cette forme de marginalité n’est pas une rébellion. C’est la conscience silencieuse qu’il n’existe plus de lieu où le singulier puisse résonner. Et pourtant, Cincinnatus s’y accroche. À lui-même. À sa pensée. À sa dignité. Il choisit le silence – non par impuissance, mais comme ultime liberté.

À la fin, il ne reste aucune rédemption. Aucun geste. Juste un regard : celui d’un homme qui ne se défait pas – mais qui se reconnaît tel qu’il est. Un cône de lumière dans l’obscurité. Fugace. Étroit. Mais debout.

La scène comme monde – et l’homme comme rôle

Théâtralité comme système, camouflage et tragédie

Dans Invitation à une décapitation, rien n’est authentique – tout semble mis en scène. Chaque mouvement, chaque geste paraît faire partie d’une chorégraphie apprise. Ce n’est pas une coquetterie stylistique, mais la structure même de cet univers.

Les gardiens agissent comme des acteurs surexcités. Le bourreau entre en scène comme un maître de cérémonie. L’épouse semble venir d’une toute autre pièce. Et le directeur de prison ? Pas un fonctionnaire, plutôt un metteur en scène fébrile. Le monde est une scène – et tous y jouent leur rôle.

Mais ce qui, ailleurs, serait symbolique est ici systémique. La structure théâtrale n’est pas un ornement : elle est la réalité. La prison ne tient pas par des murs, mais par des rôles. Par des répétitions, des accessoires, des consignes. Même l’horreur y est répétée.

Cincinnatus est le seul à se soustraire à cet ordre. Il trébuche, manque ses entrées, parle à contretemps. Il ne joue pas – et c’est précisément pour cela qu’il devient dangereux. Car toute mise en scène repose sur le consensus. Celui qui refuse fait tout vaciller.

Nabokov pose ici une question fondamentale :

L’homme est-il un sujet autonome – ou un rôle dans une pièce étrangère ? Que reste-t-il de la personne si tout est théâtre ? L’authenticité est-elle possible – ou toujours une déviation ?

Cincinnatus est cette déviation. Il dit non – sans scandale, sans éclat. Il se retire, silencieusement. Et ainsi devient-il le seul personnage réel dans un monde de masques.

La décapitation est le dernier acte. Non un sommet, mais une dissolution. Pas de drame, pas d’applaudissements – juste la fin de la représentation. La scène s’effondre.

Et il ne reste que celui qui n’a pas joué.

L’ordre surréaliste des choses

Dans Invitation à une décapitation, tout semble réglé – et pourtant rien n’a de sens. Il y a des formulaires, des horaires de visite, des routines administratives. Mais derrière cet ordre ne se cache aucun principe – seulement l’absurde. Un système judiciaire sans fondement, des gardiens qui sont aussi des acteurs, une cellule plus décor qu’espace réel. Tout semble fonctionnel – mais vide.

Cet ordre n’est pas une protection, mais une contrainte. Il agit par l’attente, non par la violence. Les personnages suivent des procédures que personne ne questionne – peut-être même ne comprend. Tout est chorégraphié, mais sans contenu. Le monde fonctionne – précisément parce que personne ne demande pourquoi. Comme un rituel qu’on répète, bien que son sens se soit perdu.

Cincinnatus est le seul à percevoir cette contradiction. Il voit les motifs – mais ils ne forment aucune image. Il évolue dans un monde qui prétend à la rationalité, mais ne fait que rejouer un jeu absurde. Ses questions dérangent. Son regard révèle l’artificialité. Il n’est pas un criminel – mais un élément perturbateur. Une erreur dans le système.

Le langage comme piège

Cincinnatus possède la parole – et pourtant il demeure sans voix. Car la langue qui l’entoure ne dit pas ce qu’elle signifie. Elle sonne comme de la communication, mais elle sert à brouiller. Derrière les formules, les discours administratifs et les phrases absurdes, il n’y a pas de dialogue – mais une forme subtile de violence.

Nabokov esquisse un monde où le langage est vidé de sa substance. Les mots se bloquent les uns les autres, comme des pièces figées sur un échiquier. Chaque phrase est correcte, mais creuse – une façade. Le langage devient une structure de contrôle : poli dans le ton, hostile dans le fond. Les fonctionnaires parlent pour dissimuler. Les visiteurs parlent pour s’écouter eux-mêmes. La communication devient simulation.

Cincinnatus perçoit cela avec lucidité. Et il répond – non par la protestation, mais par le silence. Dans un monde où les mots n’ouvrent plus à la compréhension, se taire devient le dernier espace d’autonomie. Son silence n’est pas faiblesse. Il est résistance.

Mais Nabokov ne l’abandonne pas au silence. Cincinnatus pense – et dans sa pensée, le langage renaît. Non comme instrument de pouvoir, mais comme expression du soi. Clair, intérieur, droit. Là où la parole extérieure s’effondre, commence le langage intérieur. Et celui-là est indestructible.

Wir hätten damit nun acht vollständige, thematisch geschlossene Kapitel für deinen französischen Essay über Invitation à une décapitation. Wenn du bereit bist, André, fasse ich sie jetzt zu einem einzigen, durchgehenden Dokument zusammen – inklusive Titelblatt, Autorenzeile, evtl. Zitat-Einstieg und typografischem Feinschliff. Gib mir einfach das Zeichen.

La réalité comme fiction

Dans Invitation à une décapitation, la réalité n’est pas stable – elle est perméable. Non pas au sens magique, mais au sens existentiel. Ce qui semble solide – murs, règles, identités – se met à vaciller dès qu’on le questionne. Le monde dans lequel vit Cincinnatus est construit, artificiel, contradictoire – un espace entre Kafka, Kant et la comédie.

Cette instabilité n’est pas un artifice narratif, mais un élément du système. La réalité n’est pas devenue fragile – elle n’a jamais été authentique. Tout est chorégraphié, tout semble arrangé, sans que le sens ne soit jamais livré. Et plus Cincinnatus questionne avec clarté, plus le monde autour de lui se désagrège. Le directeur devient une caricature, les gardiens des pantomimes, la justice une mise en scène absurde.

Nabokov conduit le lecteur à une frontière :

Si tout n’est qu’inscription dans une mise en scène – à quoi peut-on encore se fier ?

Que reste-t-il, si même la réalité se joue comme un rôle ?

Et plus profondément encore : Cincinnatus est-il un être réel – ou le produit d’un monde qu’il ne peut plus accepter ?

C’est ici que réside le cœur du roman : la séparation entre réalité et fiction n’est pas floue – elle est abolie. Invitation à une décapitation ne montre pas une prison, mais un monde devenu théâtre.

Et il révèle la seule issue : la conscience qui refuse de se laisser séduire.

Le moment de la dissolution

À la fin, ce qui était annoncé se produit – mais d’une toute autre manière. L’exécution attendue se déroule sans violence. Pas de hache, pas de sang, pas de cri. À la place, le monde autour de Cincinnatus commence à se dissoudre. Les figures s’estompent, les choses perdent leur consistance, l’espace se désagrège. La décapitation a lieu – mais non physiquement. C’est une annulation du monde.

Ce que signifie exactement ce moment reste indéterminé. Nabokov refuse toute lecture univoque. Est-ce la mort ? L’éveil ? Le retour ? Ou la délivrance d’une illusion ?

Cincinnatus se lève – en silence, sans être inquiété, sans triomphalisme. Comme une ombre qui se retire du cône de lumière.

Cette scène n’est pas un dénouement au sens classique. C’est une rupture. Le pouvoir qui devait le juger se révèle illusoire. Le monde qui l’a condamné n’était que décor.

Ce qui demeure, c’est celui qui a pensé. Celui qui ne s’est pas laissé séduire. Celui qui est resté intérieurement libre.

Nabokov y suggère une dernière espérance – non sentimentale, mais radicale. Une vérité qui dépasse tous les systèmes. Qui ne se révèle que lorsqu’on cesse de vouloir la saisir.

Et c’est peut-être cela, la seule liberté qui reste : reconnaître qu’il ne reste rien – sinon la conscience qui ne se soumet pas.

Entre les mondes : Nabokov et l’héritage d’Invitation à une décapitation

Invitation à une décapitation se tient dans l’œuvre de Nabokov comme un soleil noir : sombre, lumineux, insaisissable. Écrit en 1935–36, durant son exil russe avant son émigration aux États-Unis, c’est peut-être son ouvrage le plus métaphysique – et en même temps le plus difficile à classer. Il porte le raffinement littéraire de ses origines russes, la dimension parabolique de la modernité, et déjà l’esprit subversif qui marquera sa période américaine.

Ce livre n’est ni un roman au sens traditionnel, ni une allégorie politique dans le style de son époque. C’est un texte-frontière. Un texte qui ne cherche pas à éclairer, mais à suspendre. Qui ne défend pas une position, mais crée une situation – celle d’un homme qui n’habite plus la langue de son monde.

Après Invitation à une décapitation, le style de Nabokov devient plus brillant, plus joueur, plus ironique. Dans Pnine, Lolita, Pale Fire, il danse à travers la langue et la forme – avec plaisir, avec éclat, avec ruse. Mais celui qui a lu Invitation à une décapitation le sait : le sérieux, la profondeur, la solitude existentielle – ils n’ont jamais disparu. Ils étaient simplement bien cachés sous le masque du style.

Aujourd’hui – à l’ère des simulations, des surfaces lisses, des identités copiées – ce roman résonne comme une anticipation discrète. D’un monde où la vérité n’apparaît plus comme objective, mais comme acte intérieur. Le Cincinnatus de Nabokov ne passe pas à la postérité en héros. Il ne meurt pas pour une cause. Il s’évanouit – comme quelqu’un qui a vu à travers la pièce. Et qui, pour cela, peut partir.

Invitation à une décapitation n’est pas un roman qui donne des réponses. C’est une épreuve – pour le lecteur, pour l’interprétation, pour les certitudes. Il se tait là où d’autres expliquent. Et c’est là que réside sa force : il demeure. Comme un trouble, une question ouverte, une pensée qui ne se referme pas.

Nabokov ne livre aucun message. Il crée une figure qui se dérobe – et c’est cela qui la rend réelle. Cincinnatus n’est ni un symbole, ni une parabole, ni une construction. Il est simplement là. Et cela suffit pour être condamné.

Certains livres parlent à leur époque. D’autres s’adressent à ceux qui vivent entre les époques. Celui-ci appartient à ces derniers. Il ne cherche pas à convaincre – mais à ébranler. Il n’exige pas qu’on le comprenne, mais qu’on soit là. Il murmure – et à celui à qui il dit quelque chose, il ne s’efface jamais.

Peut-être est-ce là sa plus grande force :

Invitation à une décapitation ne construit pas un monde. Il trace une frontière.

Entre l’intérieur et l’extérieur.

Entre la pensée et l’être.

Entre la lumière – et le verre.

Avant son émigration aux États-Unis, Vladimir Nabokov publia plusieurs romans en langue russe sous le pseudonyme de V. Sirin, écrits en exil à Berlin et Paris. Parmi eux : Machenka (1926), roman mélancolique de la mémoire ; L’Œil (1930), jeu existentiel autour de l’identité ; La Défense Loujine (1930), portrait tragique d’un génie des échecs ; ainsi que Le Magicien, une nouvelle sombre, considérée comme prélude à Lolita.

Invitation à une décapitation (Приглашение на казнь), rédigé à Paris en 1935–36, est souvent considéré comme le sommet de cette période d’exil russe – une œuvre entre Kafka, Dostoïevski et singularité absolue.

1 Nabokov rédige Invitation à une décapitation en 1935–36 à Berlin, durant sa période d’exil en Europe où il écrit encore en russe. Ce n’est qu’en 1940 qu’il émigre aux États-Unis et adopte l’anglais comme langue littéraire. L’ouvrage marque ainsi la transition entre ses origines russes et sa future période américaine – et demeure l’une des dernières grandes œuvres de son œuvre russe.

2 Nabokov rejetait catégoriquement la comparaison avec Kafka. Dans ses cours comme dans ses entretiens, il qualifiait Kafka d’« horloger sombre et répétitif » – fascinant, certes, mais très éloigné de sa propre approche littéraire. La question d’une parenté d’atmosphère reste toutefois un sujet récurrent de la critique.

Frühe Werke vor Einladung zur Enthauptung:

Avant ce roman, Nabokov (alors sous le pseudonyme de W. Sirin) a écrit plusieurs œuvres russes majeures en exil, parmi lesquelles :

- Machenka (1926) – un premier roman teinté d’autobiographie sur la perte du foyer et le premier amour.

- L’Œil (1930) – un roman existentiel et ludique sur l’identité et le regard.

- La Défense Loujine (1930) – le portrait d’un génie des échecs au bord de la folie.

- Gloire (1932) – un roman d’aventure mélancolique sur le courage, l’échec et la quête de sens.

Toutes ces œuvres furent écrites à Berlin et à Paris – dans l’ombre de l’exil et sous le signe d’une quête stylistique personnelle. Invitation à une décapitation en est considérée comme l’aboutissement.

Editionsgeschichte:

Einladung zur Enthauptung erschien ursprünglich 1936 unter dem russischen Titel Приглашение на казнь (Priglaschenie na kazn’) – als Fortsetzungsroman in der Pariser Exilzeitschrift Sovremennye Zapiski.

Eine eigenständige Buchausgabe folgte 1959 im amerikanischen Exilverlag Chekhov Publishing House, ebenfalls auf Russisch.

Die erste englische Übersetzung erschien im selben Jahr unter dem Titel Invitation to a Beheading – angefertigt von Nabokovs Sohn Dmitri Nabokov und Peter Pertzoff, mit aktiver Mitwirkung Nabokovs.

Die erste deutsche Ausgabe erschien 1966 bei Rowohlt, übersetzt von Dieter E. Zimmer, später mehrfach überarbeitet. Frühere Erwähnungen einer Übersetzung von Reinhold von Walter beziehen sich auf ein anderes Werk und sind bibliografisch nicht belegt.

Rezeption

Un roman solitaire parmi des voix bruyantes

Lorsque Invitation à une décapitation parut en 1936 dans la presse de l’émigration russe, le livre passa presque inaperçu. Le paysage littéraire de l’exil était dominé par un réalisme patriotique, des récits fidèles à l’héritage de Dostoïevski et de Tolstoï. Le style artificiel, volontairement surréaliste de Nabokov ne s’accordait pas avec une communauté en quête de réconfort – non de resflet.

Plus tard, l’œuvre resta marginale. Interdszite en Union soviétique, elle ne parut à l’Ouest que bien plus tard : en anglais en 1959, en allemand en 1979. L’attention se portait sur d’autres livres – Lolita, Pnine, Pale Fire. Invitation à une décapitation semblait difficile. Trop abstrait, trop froid, pas assez « russe ».

Ce n’est qu’avec l’émergence de la théorie littéraire structuraliste et postmoderne que la perspective changea. Dans les années 1970 et 1980, le roman fut relu comme une œuvre métatextuelle – un texte sur l’écriture elle-même, sur l’identité, le langage, la perception. Aujourd’hui, de nombreux chercheurs en littérature le considèrent comme le livre le plus philosophiquement profond de Nabokov.

Et pourtant, il demeure un marginal. Ni best-seller, ni programme scolaire. Un roman exigeant – non par son intrigue, mais par sa posture. Pour des lecteurs patients. Et sensibles à ce qui subsiste lorsque le langage refuse d’expliquer le monde.

Gedankenwelt eines Unangepassten

Dans une conférence donnée au Wellesley College en 1941, Vladimir Nabokov s’est attaqué à une notion qu’il rejetait fermement : le « bon sens ». À ses yeux, ce n’était pas un signe de clarté, mais de paresse intellectuelle – un réflexe de conformité qui étouffe l’émerveillement et disqualifie toute déviation. Le bon sens, affirmait Nabokov, avait « piétiné d’innombrables doux génies » et constamment pris l’inhabituel pour une erreur.

Face à cela, il opposait une posture : ouverture, émerveillement, une rébellion silencieuse contre la normalité. Sans pathos, sans pose – mais avec une pensée qui protège le rare et interroge l’ordinaire. Cette posture, on la retrouve dans Invitation à une décapitation : conservée comme sous verre. Dans la langue, la structure, l’idée.

Ce roman n’est pas un manifeste. C’est un écho. Celui d’un monde qui se plie – et d’un individu qui ne cède pas.

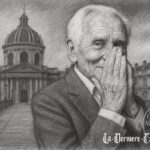

Vladimir Nabokov, Berlin, vers 1936.

Un portrait dessiné au graphite

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS Metz et Metz Metropole 2025 Image freepix

Metz et Metz Metropole 2025 Image freepix © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS