![]()

Die erste AfD-Regierung – Deutschland auf Bewährung

EIN SZENARIO

Die erste AfD-Regierung – Deutschland auf Bewährung

von Noah Levinson

In Sachsen-Anhalt regiert seit Herbst 2026 erstmals die AfD. Vierzig Prozent, ein Duldungsmandat der CDU, ein Ministerpräsident aus der zweiten Reihe, dessen Name vor wenigen Jahren noch niemand kannte. Oliver Kirchner, Jahrgang 1966, gelernter Einzelhändler, Parteisoldat der frühen Jahre, hat sich an die Spitze gearbeitet, weil er als kompromissbereit gilt. Ein Mann ohne Charisma, aber mit Gespür für die Stimmung. Er redet wenig, und gerade das wirkt. Er ist kein Hetzer, er ist ein Verwalter der Erregung – und darin liegt seine Gefahr.

Der Machtwechsel in Magdeburg verlief unspektakulär, fast zivilisiert. Kein Putsch, kein Triumphzug, kein Marsch der Fackeln. Die CDU enthielt sich bei der Wahl, um Neuwahlen zu vermeiden, und begründete ihre Haltung mit „staatspolitischer Verantwortung“. Der Begriff ist so leer, dass man ihn mit allem füllen kann. Was bleibt, ist ein Land, das von jenen regiert wird, die den Staat in seiner bisherigen Form verachten, und von jenen geduldet wird, die zu erschöpft sind, ihn zu verteidigen.

Die Ursachen der Ermüdung

Der Aufstieg der AfD ist keine Laune des Augenblicks, sondern das Ergebnis einer schleichenden Entfremdung. Viele Bürger empfinden, dass Politik, Medien und Kultur nicht mehr ihre Sprache sprechen. Sie erleben eine Welt, in der über Klima, Migration oder Identität mit moralischer Gewissheit, aber ohne erkennbare Nähe zum Alltag diskutiert wird. Zwischen öffentlicher Rede und Lebenswirklichkeit hat sich eine unsichtbare Mauer gebildet.

Diese Distanz hat sich über Jahre aufgebaut. Die Spätphase der Merkel-Ära brachte Stabilität, aber auch politische Stagnation. Die Flüchtlingskrise spaltete die Gesellschaft, die Pandemie verstärkte das Misstrauen gegenüber Institutionen, und die Inflation nach dem Ukrainekrieg ließ das Vertrauen in die wirtschaftliche Ordnung erodieren. Viele fühlten sich von einer Politik regiert, die über Korrektheit sprach, während sie ihre Kaufkraft, ihre Sicherheit und ihren Einfluss verlor.

Die AfD nutzt diese Stimmung meisterhaft. Sie bietet keine komplexen Lösungen, sondern spiegelt das Unbehagen. Wenn sie Kulturförderung überprüft, Schulbücher kontrolliert oder die sogenannte Vielfaltspädagogik infrage stellt, erscheint das vielen nicht als Zensur, sondern als Korrektur. Man glaubt, Ideologien und Förderstrukturen hätten eine Wirklichkeit überdeckt, die nun wieder sichtbar werden müsse.

So gewinnt die Partei Deutungshoheit. Sie verspricht, Worte zurückzuerobern, die angeblich von der politischen Klasse gekapert wurden. Begriffe wie „Gender“ oder „Identitätspolitik“ stehen dabei nicht für Inhalte, sondern für das Gefühl, dass Sprache zur moralischen Waffe geworden ist. Die AfD gibt vor, diese Waffe zu entwaffnen – und gewinnt so jene, die nicht radikal sind, sondern erschöpft. Das Motiv der Rückgängigmachung ist ihr Schlüssel: der Wunsch nach einer vertrauten Ordnung, in der Politik wieder verständlich klingt. Nostalgie wird zur Regierungsform.

Die Erosion der Mitte

Diese Entwicklung wäre ohne die Schwäche der Mitte nicht denkbar. Die CDU redet sich ein, man könne durch Duldung Stabilität bewahren. SPD und Grüne glauben, moralische Integrität ersetze soziale Nähe. Beide Irrtümer öffnen den Raum, in dem Populismus gedeiht. Die AfD ist nicht nur Produkt des Protests, sondern Symptom eines Rückzugs: des Rückzugs der etablierten Parteien aus der direkten Auseinandersetzung um die Wirklichkeit der Bürger.

Hinzu kommt eine soziale Dimension. Wer seine Miete kaum noch bezahlen kann, wer Pflege organisiert, während Minister über Haltung reden, wer die Mittelschicht bröckeln sieht, der hört keine Werte mehr, sondern nur noch Rhetorik. Der politische Diskurs hat sich versachlicht, aber nicht verlebendigt. Der Preis dieser Nüchternheit ist emotionale Entfremdung.

Die Macht der Stille

Was diese Regierung real bewirken kann, bleibt begrenzt. Sie kann keine Grenzen schließen, keine Grundrechte ändern, keine EU-Verträge brechen. Doch sie kann viel symbolisch zerstören. Sie kann Stellen streichen, Kulturhäuser unter Kuratel stellen, Schulbücher prüfen lassen, Fördergelder einfrieren, Personal austauschen. Sie kann der Sprache ihre Selbstverständlichkeit nehmen. Und Sprache ist das empfindlichste Organ einer Demokratie.

Verwaltung ist kein neutraler Raum. Jede Personalentscheidung, jede Streichung eines Satzes aus einem Lehrplan, jede Kürzung einer Theaterförderung sendet ein Signal. Wenn sich diese Signale summieren, verändert sich das Klima. Lehrer werden vorsichtiger, Journalisten abwägender, Kulturschaffende leiser. Angst wird nicht ausgesprochen, aber sie wirkt.

Die CDU spielt dabei den bürgerlichen Schutzwall, der längst Risse zeigt. Aus staatspolitischer Verantwortung wird Selbsttäuschung. Wer glaubt, man könne eine Bewegung durch Nähe entschärfen, übersieht, dass man sich dabei an sie angleicht.

Vertrauen und Widerstand

Die Gesellschaft reagiert gespalten. In den Städten wird protestiert, auf dem Land herrscht abwartendes Schweigen. Die Wirtschaft zeigt Nervosität, Investoren prüfen Standorte. Kein Schock, aber ein schleichender Vertrauensentzug. Demokratien sterben selten an Katastrophen, sondern an der Summe kleiner Resignationen.

Das Ausland blickt irritiert auf Deutschland. Brüssel, Paris und Washington reagieren reserviert. Doch die internationale Perspektive zeigt auch, dass das deutsche System träge, vielschichtig und rechtlich stabil ist. Es wird Widerstand leisten – nicht heroisch, sondern bürokratisch, in der Verwaltung, in den Gerichten, in der Zivilgesellschaft. Eine Verwaltung, die prüft, bevor sie folgt, ein Gericht, das aufschiebt, bevor es vollzieht – solche Formen des Widerstands sind die unscheinbaren Bollwerke der Demokratie. In dieser alltäglichen Vernunft liegt ihre Chance.

Manche halten die Aufregung für überzogen. Sie verweisen darauf, dass auch diese Regierung gewählt wurde, dass ihre Minister denselben Gesetzen unterliegen wie alle anderen, dass sie sich an der Realität der Verwaltung stoßen wird wie jede Protestpartei vor ihr. Vielleicht stimmt das – vielleicht ist genau das der Beweis, dass die Demokratie funktioniert. Doch die Frage bleibt, was sie kostet.

Die jüdische Perspektive

Für die jüdischen Gemeinden ist dieser Herbst mehr als ein politisches Ereignis. Er ist ein Bruch im Vertrauen. Die Kinder und Enkel der Überlebenden spüren, dass sich der Ton verändert. Niemand bedroht sie offen, doch die Selbstverständlichkeit, mit der Erinnerung Teil der Identität war, beginnt zu bröckeln. In Synagogen ist die Polizei präsenter, in Schulen wird der Umgang mit Geschichte vorsichtiger. Man diskutiert weniger über Antisemitismus, man fühlt ihn wieder.

Diese leise Rückkehr der Angst ist das moralische Echo der Gegenwart. Die AfD muss nicht leugnen, um zu relativieren. Sie entzieht der Erinnerung ihre Gültigkeit, indem sie sie als Überdruss darstellt. „Schlussstrich“ klingt pragmatisch, bis man begreift, dass er die Basis des Nachkriegsdeutschlands kappt. An der Reaktion auf diese Erfahrung entscheidet sich, ob Deutschland noch weiß, was Verantwortung heißt.

Wandel und Selbstprüfung

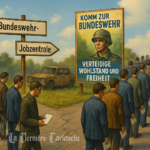

Diese Regierung ist kein Rückfall in die dreißiger Jahre. Sie ist der Beweis, dass Geschichte sich nicht wiederholt, sondern ihre Form ändert. Die Strukturen bleiben demokratisch, doch der Inhalt verschiebt sich. In Schulen spricht man wieder von Heimat, in der Kultur von Sparsamkeit. Die Wörter bleiben, aber sie klingen anders. Die Veränderung geschieht nicht im Lärm, sondern in der Stille.

Doch vielleicht liegt in dieser Ruhe selbst ein Risiko. Demokratien können an ihrer eigenen Besonnenheit ersticken, wenn sie das Dringliche im Namen des Maßvollen überhören. Die Gefahr liegt weniger in der Macht der Populisten als in der Müdigkeit der Demokraten. Eine AfD-Regierung wird Deutschland nicht zerstören, aber sie zwingt es zur Selbstprüfung.

Die entscheidende Frage lautet nicht, was die AfD mit der Macht macht, sondern was die Gesellschaft mit dieser Erfahrung tut. Ob sie aufwacht, reflektiert und widerspricht – oder sich erschöpft einrichtet.

Vielleicht hatte Raymond Aron recht, als er sagte, politische Freiheit bedeute die Fähigkeit, zwischen Irrtum und Lüge zu unterscheiden. Demokratie lässt ihre Feinde wählen, aber sie überlebt nur, wenn ihre Freunde nicht verstummen.

Redaktionsnotiz

Noah Levinsons Essay beschreibt nicht den Untergang, sondern den Test. Er beobachtet, wie eine Gesellschaft an sich selbst gemessen wird, wenn die Extreme den Ton angeben und die Mitte ihre Sprache verliert. Seine Nüchternheit schützt vor Panik, birgt aber das Risiko der Gewöhnung.

Ob die AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt ein Wendepunkt oder nur ein Übergang ist, bleibt offen. Levinsons Text beantwortet diese Frage nicht – er hält sie offen, und darin liegt seine Stärke. Er zwingt den Leser, die eigene Position zu prüfen: Wo endet Gelassenheit, wo beginnt Gleichgültigkeit?

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche

© Bildrechte: La Dernière Cartouche

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!

Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.

🇫🇷 Règles de commentaire :

Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.