![]()

Cet article est disponible en : 🇩🇪 Allemand

Entre patrie, exil et responsabilité

Entre patrie, exil et responsabilité

Une approche historique du conflit israélo-palestinien

Note de la rédaction

Le point de départ de cette analyse est une déclaration de l’homme politique CDU Roderich Kiesewetter dans l’émission hart aber fair sur ARD. Il y affirmait que les Palestiniens ne constituaient pas un véritable peuple disposant du droit à un État, et qu’ils pourraient être intégrés dans les pays arabes voisins.

Cette position soulève des questions fondamentales d’ordre historique et juridique. La rédaction de La Dernière Cartouche a donc invité Sir Alaric Penrose à proposer une lecture structurée et multiperspective de la genèse et de la dynamique du conflit israélo-palestinien.

L’objectif est de mettre en lumière les strates profondes de l’histoire du conflit – non pas dans une optique partisane, mais analytique. Ce texte se veut une invitation à la réflexion : rigoureuse, fondée sur les sources, et animée par la volonté d’attribuer les responsabilités là où l’histoire les a forgées.

Prologue – De la Terre sainte au champ de conflit

Dans les coulisses du pouvoir, là où se croisent diplomatie et stratégie, le conflit israélo-palestinien est souvent perçu comme un labyrinthe d’antagonismes historiques et d’intérêts géopolitiques. Mais pour en saisir la véritable portée, il faut s’affranchir des récits de surface et explorer les systèmes enfouis et les forces silencieuses qui l’ont façonné au fil des décennies.

La terre qui constitue aujourd’hui Israël et la Palestine a toujours été un point névralgique de l’histoire – un lieu où se sont croisés les destins des peuples et des empires. Pour les uns, elle est Terre sainte ; pour les autres, symbole de résistance et d’identité. Pourtant, derrière les strates religieuses et culturelles se cache un entrelacs complexe d’intérêts politiques, de calculs stratégiques et d’injustices historiques, dont les résonances se font encore sentir aujourd’hui.

Le Royaume-Uni se déclare prêt à soutenir un « foyer national pour le peuple juif » en Palestine – sans consultation de la population arabe.

Accord secret sur le partage du Moyen-Orient entre le Royaume-Uni et la France. En 1922, le Royaume-Uni obtient officiellement le mandat sur la Palestine.

L’État d’Israël est proclamé. Environ 700 000 Palestiniens sont expulsés ou fuient. La Palestine est de facto dissoute.

Israël et l’OLP se reconnaissent mutuellement pour la première fois. Le processus de paix est lancé mais échoue dans les années suivantes.

Le conflit reste bloqué : extension des colonies, division Hamas-Fatah, désaccords internationaux. De nouvelles alliances arabo-israéliennes modifient la donne.

Mais l’histoire du conflit israélo-palestinien n’est pas seulement celle des influences extérieures – elle est aussi faite de dynamiques internes et de résistances profondes. La fondation de l’État d’Israël en 1948, accompagnée de la Nakba, l’exil de centaines de milliers de Palestiniens, marque un tournant qui transforma la région à jamais. Ces événements ont gravé une mémoire collective douloureuse – à la fois pour les Israéliens et pour les Palestiniens – et redessiné la carte géopolitique du Proche-Orient.

Au fil des décennies, le conflit a été rythmé par des guerres, des tentatives de paix et de nombreuses négociations avortées. Chaque phase fut modelée par les stratégies souterraines et les intérêts divergents d’acteurs régionaux et internationaux. Le rôle des États-Unis, de l’Union soviétique puis de la Russie, des pays européens ou des voisins arabes d’Israël s’est souvent révélé décisif dans le cours des événements.

Comprendre le conflit israélo-palestinien exige ainsi de dépasser la surface visible des faits et des figures : il faut scruter les forces invisibles et les logiques stratégiques à l’œuvre dans l’ombre. Car c’est bien cette dimension cachée du conflit qui, bien souvent, scelle le destin des efforts de paix – qu’ils échouent ou qu’ils réussissent.

Terre, peuples, empires – une longue préhistoire du conflit

L’histoire de cette terre – celle que l’on nomme aujourd’hui Israël et Palestine – est un palimpseste de cultures, d’empires et de peuples, dont chacun a laissé son empreinte au fil des millénaires. Des anciens Égyptiens et Philistins aux Israélites, aux Romains, aux Byzantins, aux Arabes et aux Ottomans : tous ont façonné cette région, y projetant leurs récits, leurs espoirs, leurs dominations.

L’Antiquité est marquée par une succession de conquêtes et d’apogées culturelles. Les Israélites, installés au XIIe siècle avant notre ère, y fondèrent un royaume qui se scinda plus tard en Israël et Juda. Suivirent les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, puis les Grecs et enfin les Romains, qui donnèrent à cette terre le nom de Palestina – un nom qui résonne encore aujourd’hui.

Avec l’expansion de l’islam au VIIe siècle, la région entra dans l’orbite arabe jusqu’au XVIe siècle, moment où elle passa sous domination ottomane. Les Ottomans y régnèrent jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, moment décisif où le destin de la région fut confié aux puissances mandataires britannique et française.

La Déclaration Balfour de 1917 marque un tournant. Dans une lettre adressée à un leader sioniste, le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur Balfour, exprimait le soutien de Londres à l’établissement d’un « foyer national pour le peuple juif » en Palestine. Une promesse formulée alors que la région était encore formellement ottomane, mais déjà convoitée – un acte de diplomatie impériale aux conséquences durables.

Car cette déclaration ne fut pas seulement un geste envers le sionisme naissant : elle constituait aussi une manœuvre stratégique dans le grand jeu britannique au Proche-Orient. Elle fut formulée sans consultation de la population arabe majoritaire, posant ainsi les bases d’un déséquilibre qui allait structurer les conflits à venir.

L’histoire de cette région est donc bien plus qu’un simple entrelacs de confessions et de traditions. C’est une chronique des ambitions politiques, des visions impériales et des promesses contradictoires – autant de forces invisibles dont l’écho se fait encore entendre dans le conflit contemporain. Pour comprendre ce dernier, il faut remonter jusqu’à ces strates anciennes où tout fut déjà en germe.

La Déclaration Balfour (1917)

Extrait principal :

« Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif […] »

Critiques :

- Ignore la majorité arabe de la population

- Contradiction avec d’autres engagements britanniques (ex. correspondance Hussein-McMahon)

- Puissante sur le plan symbolique, mais juridiquement floue

Le cynisme des lignes droites – Comment les puissances coloniales ont découpé le Moyen-Orient

Après l’effondrement de l’Empire ottoman, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale furent confrontés à une question brutale, mais simple : comment exploiter le vide laissé par un empire disparu ?

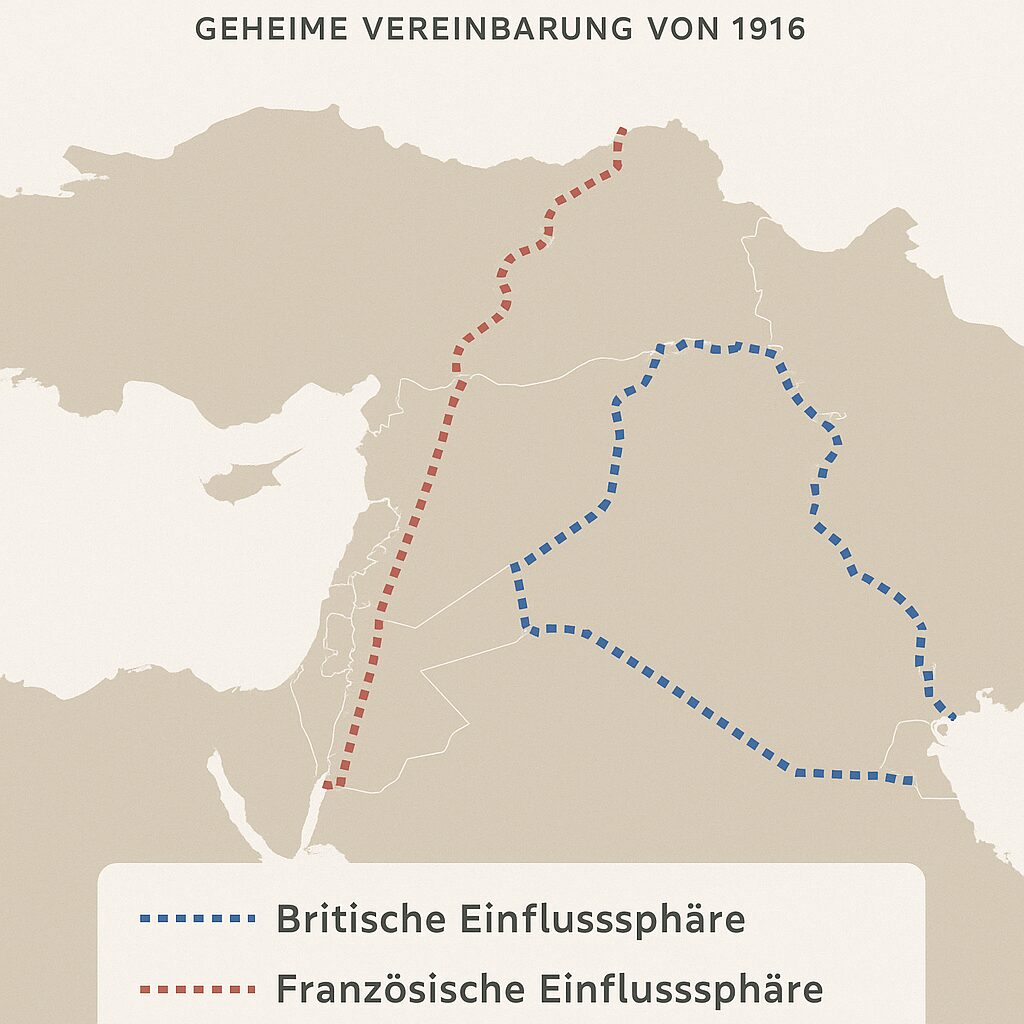

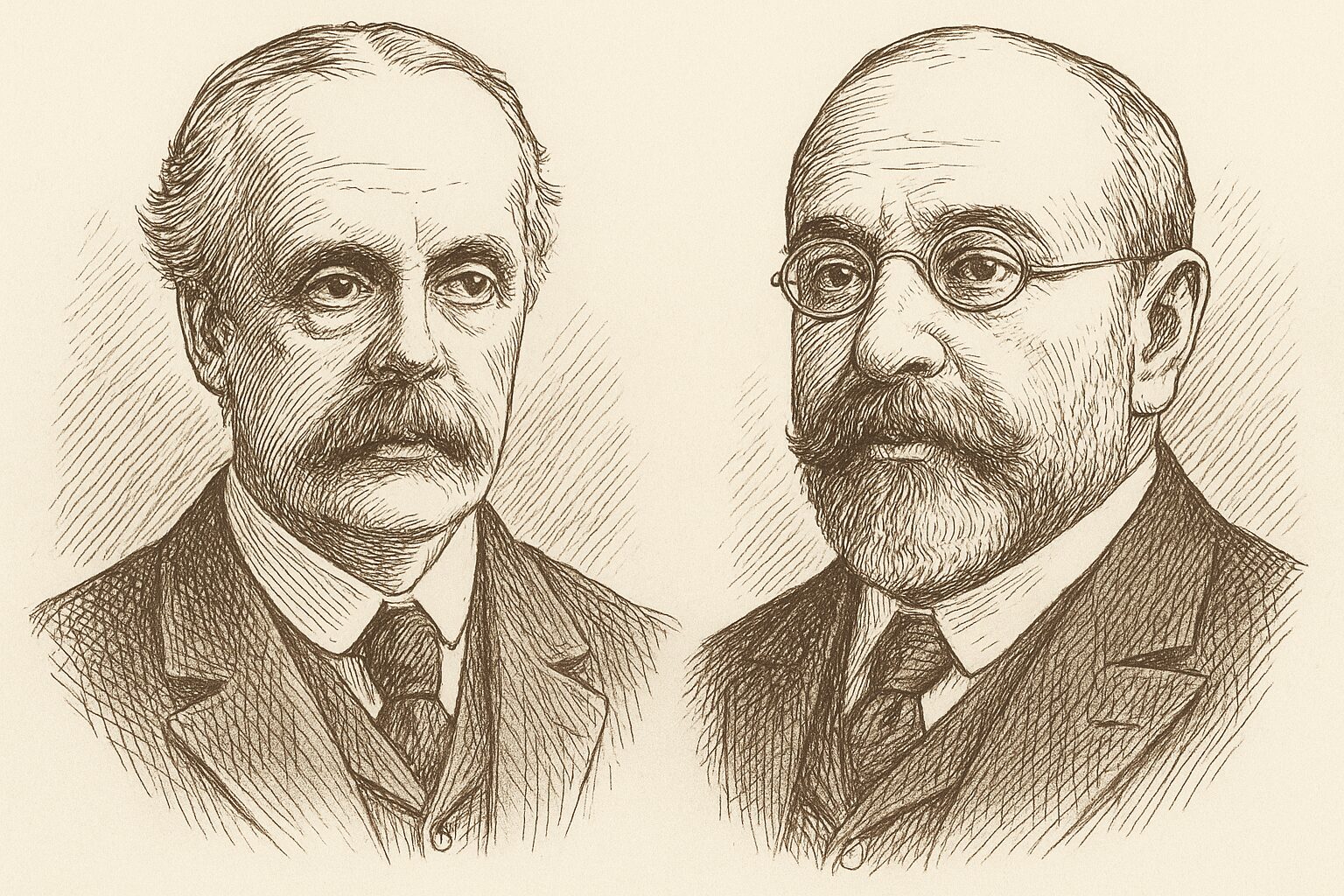

La réponse franco-britannique prit la forme d’un accord secret : l’accord Sykes-Picot de 1916. Avec l’assentiment de la Russie tsariste, les puissances tracèrent des lignes sur la carte – non pas des frontières au sens moderne, mais des zones d’influence. La Palestine, la Syrie, l’Irak et la Transjordanie furent répartis comme des biens coloniaux. Les peuples concernés ne furent pas consultés.

Peu après, la Déclaration Balfour (1917) vit le jour. Le Royaume-Uni y affirma son soutien à l’établissement d’un « foyer national pour le peuple juif » en Palestine – sans consulter la majorité arabe. Cette position servait un double intérêt : stratégique (accès à l’Inde, au canal de Suez, au pétrole) et politique (s’assurer du soutien juif pendant la guerre).

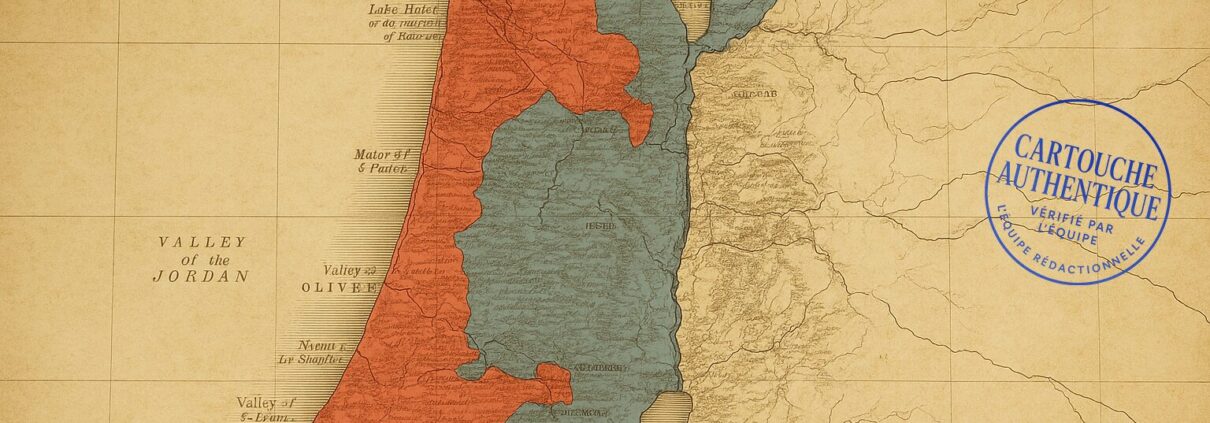

En 1922, le mandat britannique sur la Palestine fut officiellement reconnu par la Société des Nations – sous prétexte de préparer l’autonomie, mais avec une réalité coloniale. Londres facilita activement l’installation de colonies juives, exacerbant les tensions avec la population arabe locale.

La France, quant à elle, obtint les mandats sur la Syrie et le Liban. Elle y appliqua une stratégie de division : minorités religieuses montées les unes contre les autres, élites locales intégrées par privilèges au nouvel ordre. Le rêve d’une émancipation nationale arabe fut brisé – par la répression coloniale autant que par des divisions internes.

La cartographie arbitraire, les promesses trahies (notamment la correspondance Hussein-McMahon) et l’ignorance des identités locales ont laissé un legs d’instabilité structurelle. Ce qui devait être une « réorganisation » devint une catastrophe dessinée à la règle.

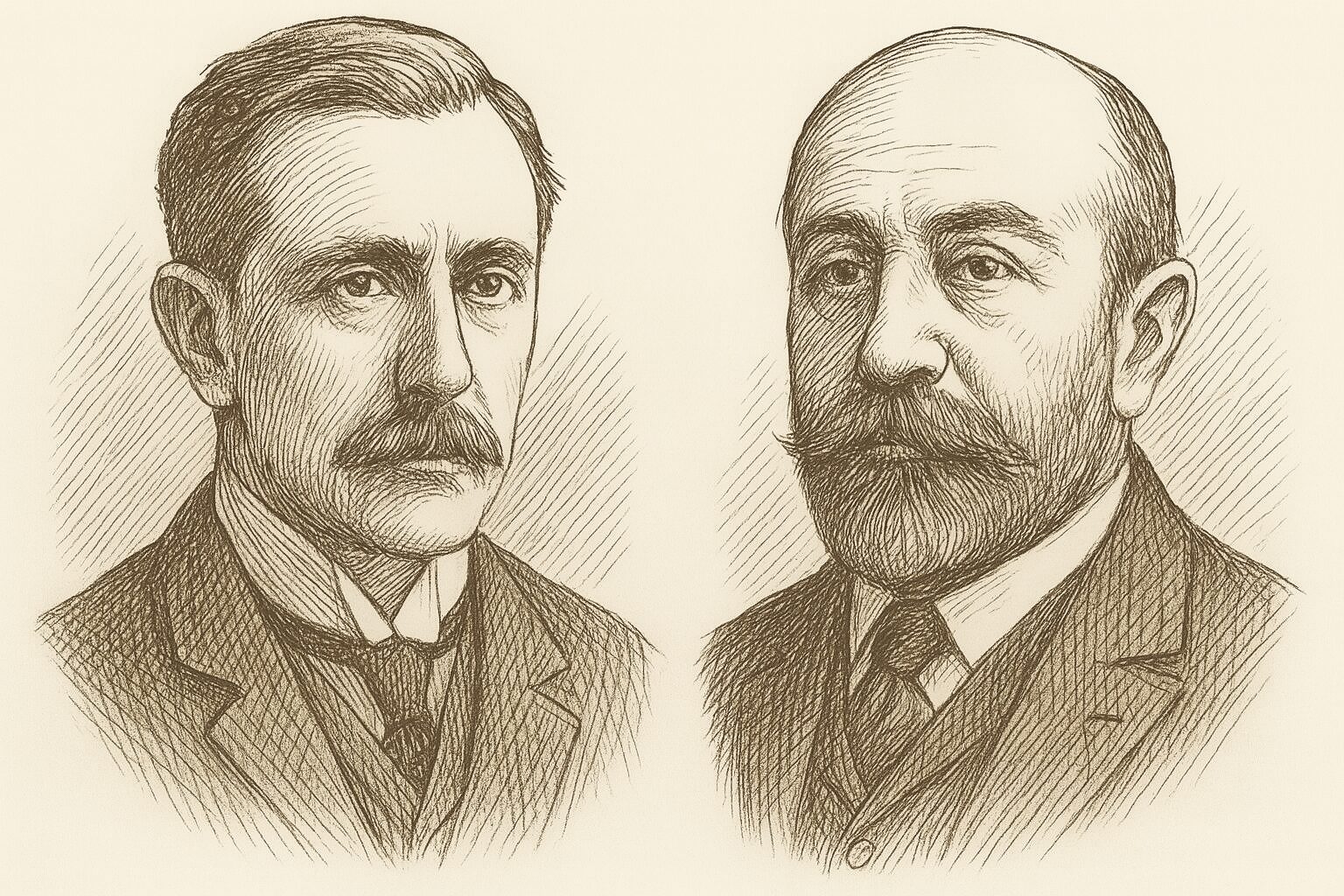

Sir Mark Sykes (Großbritannien)/ – François Georges-Picot (Frankreich)

L’accord Sykes-Picot est un accord secret conclu entre la Grande-Bretagne et la France le 16 mai 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Il prévoyait le partage des provinces arabes de l’Empire ottoman en cas de victoire de l’Entente.

Négociateurs :

– Sir Mark Sykes (Royaume-Uni)

– François Georges-Picot (France)

Contenu principal :

La région devait être divisée en zones d’influence :

– France : Syrie, Liban, nord de l’Irak

– Royaume-Uni : Palestine, Jordanie, sud de l’Irak

– Palestine : placée sous contrôle international

Conséquences :

- Ignora les promesses d’autodétermination faites aux Arabes (correspondance Hussein-McMahon)

- Jeta les bases d’une instabilité durable

- Symbole d’un arbitraire colonial sans égards pour les réalités locales

Évaluation historique :

Rendu public en 1917 par les bolcheviks, l’accord provoqua une vive indignation dans le monde arabe. Il est aujourd’hui considéré comme l’archétype d’un redécoupage impérial sans légitimité populaire ni fondement historique.

La naissance d’Israël et la Nakba

La création de l’État d’Israël en 1948 marque un tournant majeur dans l’histoire du Moyen-Orient – un moment fondateur pour certains, un traumatisme pour d’autres. Ce moment historique fut en effet le point de départ d’une tragédie vécue par des centaines de milliers de Palestiniens : la Nakba, la « catastrophe », profondément inscrite dans la mémoire collective.

L’avènement d’Israël résulte d’un enchaînement de facteurs historiques : l’essor du sionisme à la fin du XIXᵉ siècle, la Déclaration Balfour de 1917, l’intensification de l’immigration juive en Palestine sous mandat britannique. Après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, la pression internationale en faveur d’un État juif s’accentue, conduisant à la résolution de partage votée par les Nations unies en 1947.

Ce plan prévoit la création d’un État juif et d’un État arabe, Jérusalem devant bénéficier d’un statut international. La communauté juive l’accepte, mais les représentants arabes le rejettent. Un conflit civil éclate, prélude à la première guerre israélo-arabe.

La Nakba, qui survient pendant et après le conflit de 1948, se traduit par l’exode et l’expulsion de quelque 700 000 Palestiniens. Des villages sont vidés, des familles déracinées. Ce drame fonde un problème de réfugiés toujours irrésolu. Pour les Palestiniens, la Nakba n’est pas qu’un événement passé – elle est une blessure toujours vive.

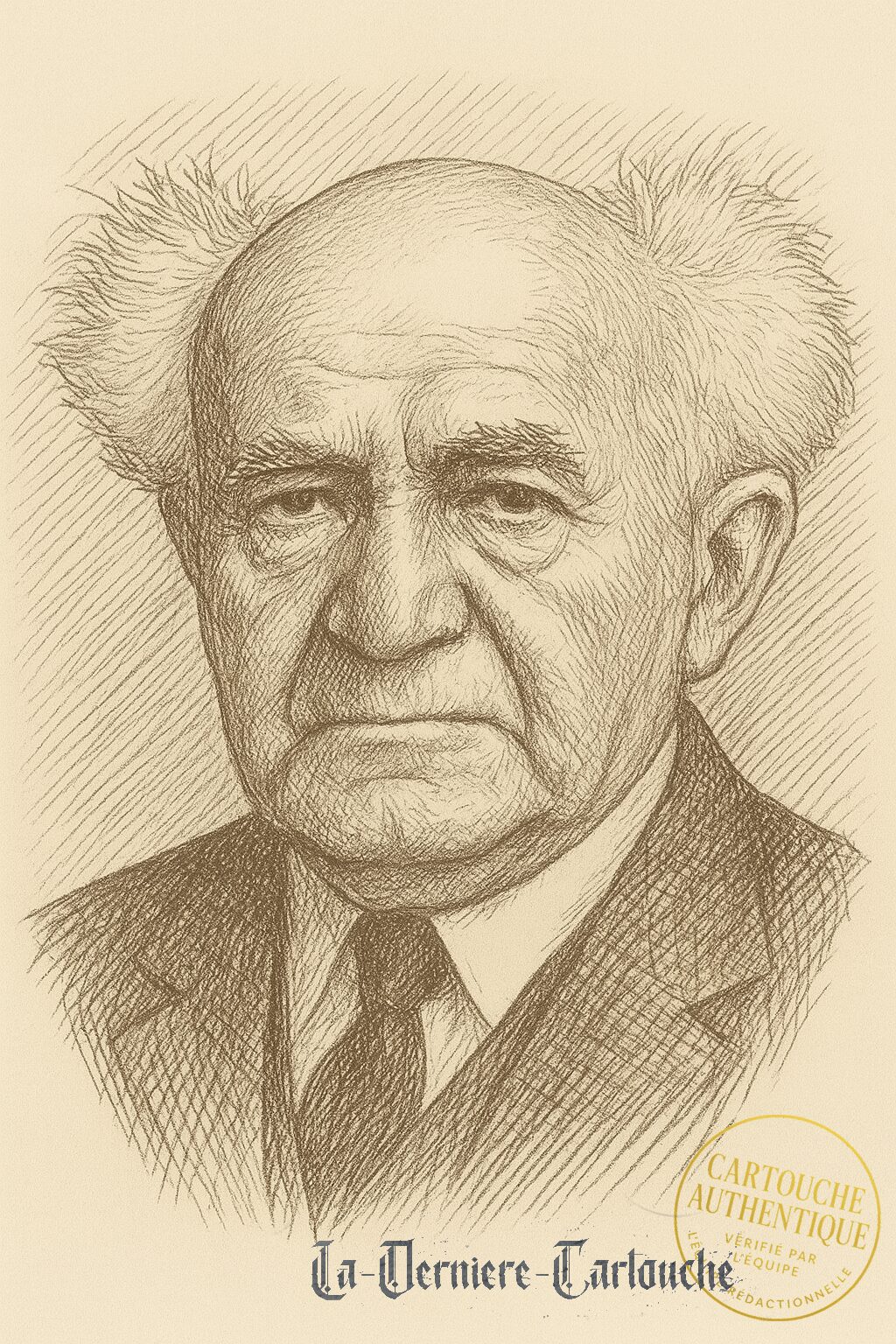

La dynamique politique de cette rupture porte l’empreinte d’acteurs précis. Côté israélien, c’est surtout David Ben Gourion, président de l’Agence juive, qui orchestre stratégiquement la naissance de l’État et en assure la protection militaire. Avant même le 14 mai 1948, il valide le Plan Dalet – une doctrine opérationnelle qui prévoit la prise de contrôle de localités arabes, souvent au prix de violences ou d’expulsions. Les milices juives, comme la Haganah, sont intégrées à la future armée israélienne (Tsahal), non sans conflits internes, comme le montre l’affaire de l’Altalena.

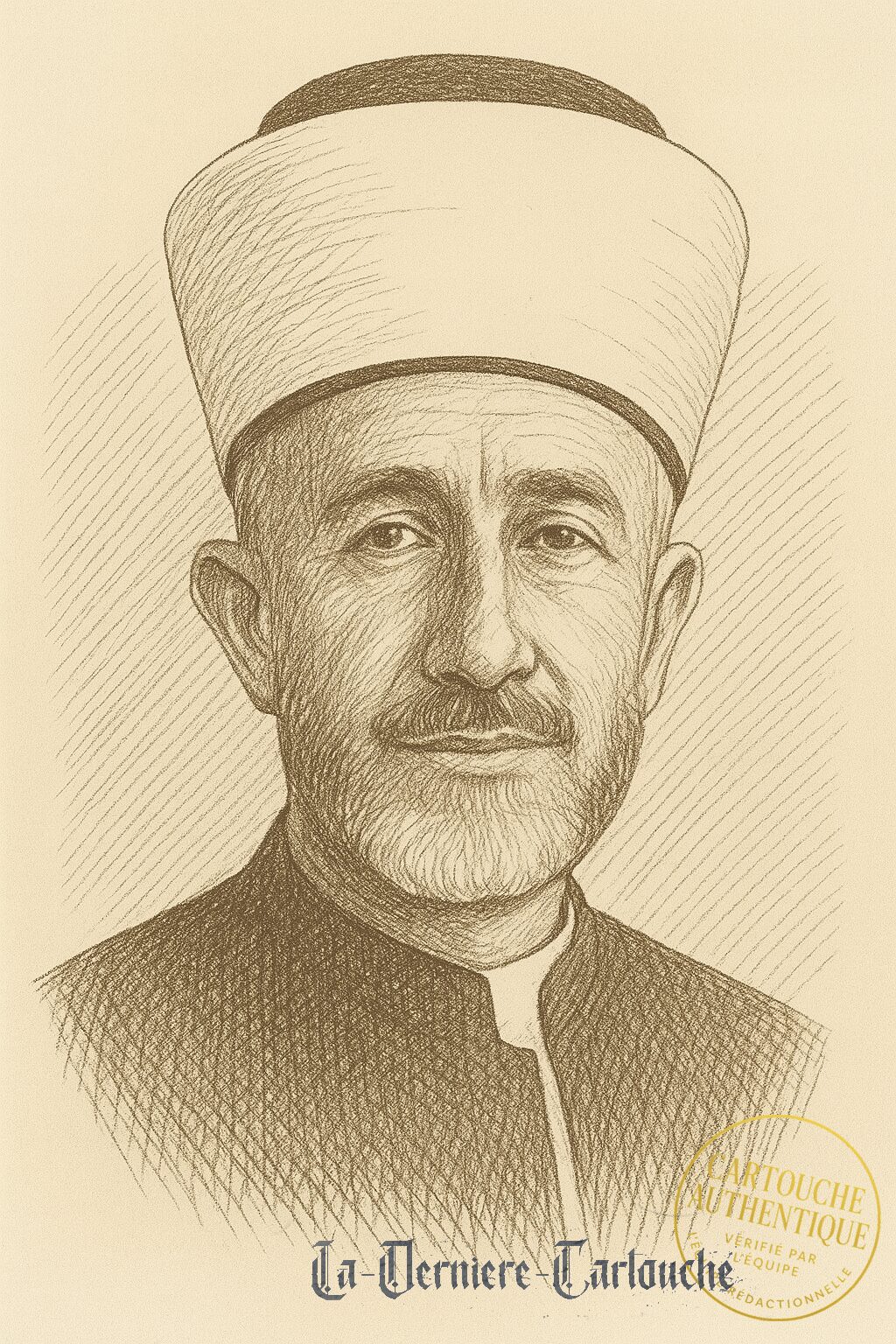

Côté arabe, la fragmentation domine. Le grand mufti de Jérusalem, Hadj Amin al-Husseini, incarne une figure de résistance mais reste sans armée régulière ni véritable pouvoir diplomatique. L’initiative revient donc aux États voisins. Le roi Abdallah Iᵉʳ de Transjordanie engage la Légion arabe, officiellement pour protéger les territoires arabes de Palestine – mais aussi avec ses propres visées sur la Cisjordanie. L’unité militaire arabe, espérée, échoue face aux rivalités politiques et au manque de coordination.

Au cœur de ce parallélogramme de forces – entre volonté d’État juif, legs colonial et divisions arabes – s’inscrit la double écriture de l’Histoire : la naissance d’Israël, et la catastrophe palestinienne.

Ces deux récits ne peuvent être dissociés. Ils sont les deux faces d’une même réalité, qui traverse toute la mémoire du conflit israélo-palestinien. Comprendre ce conflit suppose de reconnaître cette dualité, d’exhumer les strates historiques et affectives qui, jusqu’à aujourd’hui, structurent les récits et bloquent les issues.

Ben Gurion

Haj Amin al-Husseini

König Abdullah I. von Transjordanien

La naissance d’un peuple palestinien

La *Nakba* de 1948 ne fut pas seulement une tragédie humaine – elle fut aussi le catalyseur d’une prise de conscience nationale. Avant ce bouleversement, l’identité palestinienne s’exprimait surtout par des appartenances locales, familiales ou régionales. Mais l’exil, la perte partagée, l’humiliation collective ont forgé une mémoire commune – matrice du nationalisme palestinien moderne.

Dans les décennies qui suivirent, une grande partie des Palestiniens dut survivre dans des camps de réfugiés, notamment au Liban, en Jordanie, en Syrie et à Gaza. Ces lieux de précarité sont devenus des symboles de résistance, d’attente et de dignité blessée. Tandis que la diaspora se développait, une dynamique politique s’organisait dans les territoires occupés et à l’étranger : reconstruire une voix palestinienne, porter la revendication d’un État, revendiquer un droit au retour.

Fondée en 1964, l’**Organisation de libération de la Palestine (OLP)** incarne cette volonté. Conçue d’abord comme une structure faîtière, elle se mue rapidement en acteur politique et militaire. Sous l’impulsion du mouvement **Fatah**, puis avec l’apparition d’acteurs plus radicaux comme **le Hamas**, l’OLP devient l’interlocuteur incontournable du conflit – tant sur la scène diplomatique que sur le terrain.

L’émergence du peuple palestinien est ainsi un processus forgé dans la douleur : exil, résistance, luttes internes, influences étrangères. Il ne suit pas une trajectoire linéaire, mais reste animé par un puissant moteur collectif – celui de l’identité reconquise, de la dignité revendiquée, de la justice espérée.

L’histoire des Palestiniens est celle d’un combat pour exister : dans les marges du monde arabe, face aux rapports de force globaux, au cœur d’un conflit où les cartes sont souvent distribuées ailleurs. Comprendre le conflit israélo-palestinien impose donc de reconnaître cette genèse nationale – tragique, chaotique, mais profondément humaine.-

Yasser Arafat

PLO-Führer

Scheich Ahmed Yassin

Gründer der Hamas, 1987

La consolidation politique de l’identité palestinienne

L’histoire des Palestiniens est une histoire de résistance et d’adaptation, un récit façonné par la recherche d’une place dans une géopolitique mouvante et souvent hostile. Comprendre le conflit israélo-palestinien suppose de reconnaître cette trajectoire – marquée par des ruptures, mais aussi par une étonnante capacité de reconstitution.

L’Organisation de libération de la Palestine (OLP), fondée en 1964, a été l’instrument central de cet éveil national. Dès 1969, elle est dominée par la figure de Yasser Arafat, chef du mouvement Fatah, qui transforme la structure initialement pensée comme un outil du panarabisme en une voix proprement palestinienne. À la rhétorique du martyr, il ajoute le calcul diplomatique : il internationalise la cause, l’extrait de la tutelle des capitales arabes, et tente une mue progressive – du fusil vers l’estrade des Nations unies.

Ce tournant se cristallise en 1974, lorsque l’OLP obtient le statut d’observateur à l’ONU. La Ligue arabe la reconnaît comme le seul représentant légitime du peuple palestinien. Mais cette reconnaissance n’est pas sans revers. En 1970, la confrontation armée avec le régime hachémite lors du Septembre noir précipite l’exil de l’OLP hors de Jordanie. En 1982, l’invasion israélienne du Liban brise sa base territoriale et pousse Arafat à errer entre Tunis et Genève.

La consolidation politique de l’identité palestinienne s’opère donc sous tension constante : entre affirmation et isolement, entre représentation diplomatique et contradictions internes. Car si l’OLP prétend incarner l’unité, elle est aussi contestée de l’intérieur – notamment par l’émergence de mouvements islamistes. La création du Hamas en 1987, en pleine Première Intifada, introduit une nouvelle fracture idéologique et territoriale – entre Gaza et Ramallah, entre résistance religieuse et projet laïque.

L’émergence du peuple palestinien n’est donc pas le produit spontané d’un exil, mais le fruit d’un long processus de politisation sous contrainte. Ce processus s’est inscrit dans des textes fondateurs, des alliances fluctuantes, des luttes d’influence – mais aussi dans un langage de plus en plus juridico-diplomatique : droit au retour, autodétermination, frontières de 1967.

C’est là l’ambivalence d’une identité forgée à la fois dans la dépossession et dans l’effort de reconnaissance. Une identité qui oscille entre le souvenir des oliviers perdus et les résolutions votées à New York – entre les pierres des camps et les micros des tribunes internationales.

La guerre des Six Jours et la nouvelle assurance d’Israël

En juin 1967, le Proche-Orient fut bouleversé en six jours. Israël affronta et vainquit les armées de l’Égypte, de la Syrie et de la Jordanie, s’emparant de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, de Gaza, du plateau du Golan et de la péninsule du Sinaï. Ce triomphe militaire fulgurant redessina la carte géopolitique de la région et marqua un tournant décisif dans le conflit israélo-palestinien.

Ce conflit éclata sur fond de tensions croissantes, de déploiements militaires et de rhétorique nationaliste. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser avait exigé le retrait des troupes onusiennes du Sinaï et bloqué le détroit de Tiran à la navigation israélienne – un geste qu’Israël considérait comme casus belli. Le 5 juin 1967, Israël lança une attaque préventive, anéantissant en quelques heures l’aviation égyptienne.

Au cœur de cette opération, une figure se détacha : Moshe Dayan, ministre israélien de la Défense. Son œil caché sous un bandeau noir, il incarna la stratégie offensive et l’image d’une nation décidée à assurer sa survie dans un environnement perçu comme hostile.

Sur le plan politique, Golda Meir, future Première ministre, incarna la fermeté nouvelle d’Israël. Elle considérait les territoires conquis non seulement comme un bouclier stratégique, mais aussi comme une affirmation symbolique. Sous son mandat, l’idée d’un État palestinien perdit encore en légitimité aux yeux des dirigeants israéliens.

Pourtant, la guerre des Six Jours ne rapprocha pas la région de la paix. Elle inaugura l’occupation durable de territoires contestés, une occupation toujours au cœur des tensions contemporaines. La prise de Jérusalem-Est, saluée en Israël comme la réunification d’une ville sacrée, fut vécue dans le monde arabe comme une dépossession supplémentaire.

Le conflit de 1967 est devenu un point de fracture mémorielle : pour Israël, un moment de puissance affirmée ; pour les Palestiniens et leurs voisins, un traumatisme politique, territorial et identitaire. La victoire militaire ne clôtura pas la guerre – elle en ouvrit un chapitre plus long et plus complexe encore.

Mosche Dajan

Golda Meir

Responsabilités internationales et oubli organisé

Le conflit israélo-palestinien n’est pas seulement une tragédie locale. Il est un miroir des responsabilités internationales – assumées, détournées ou niées. Depuis plus d’un siècle, puissances mondiales, États régionaux et organisations internationales façonnent seine Dynamik, souvent im Namen universeller Prinzipien, aber à coups d’intérêts stratégiques.

Les États-Unis ont, depuis les années 1960, joué le rôle d’architecte dominant de l’équilibre régional – ou plutôt de son déséquilibre. Leur soutien militaire, financier et diplomatique à Israël s’élève à plusieurs milliards de dollars par an. Les vetos systématiques au Conseil de sécurité, les interventions biaisées dans les processus de paix – de Camp David (1978) à Oslo (1993), puis aux Accords d’Abraham (2020) – témoignent d’un parti pris structurel. L’argument des « valeurs démocratiques partagées » masque souvent une realpolitik froide, vécue par les Palestiniens comme une légitimation constante de l’occupation.

L’Europe, quant à elle, oscille entre mémoire coloniale et prudence contemporaine. Londres et Paris, en redessinant le Moyen-Orient à travers les accords Sykes-Picot (1916) et la Déclaration Balfour (1917), ont posé les jalons d’un conflit dont elles portent encore l’ombre. Aujourd’hui, malgré des engagements humanitaires et quelques gestes symboliques (comme la reconnaissance de l’État palestinien par la Suède ou l’Irlande), l’UE peine à incarner une voix cohérente. Le résultat : une perte progressive de crédibilité face à la rhétorique des « deux poids, deux mesures ».

Le monde arabe, enfin, se divise entre posture et action. Des États comme la Jordanie ou l’Égypte ont signé la paix avec Israël – parfois contraints par la géopolitique et l’aide américaine. D’autres régimes ont longtemps brandi la cause palestinienne comme étendard intérieur, sans jamais offrir de réelle protection aux réfugiés sur leur sol. Le Liban, la Syrie, l’Égypte : les Palestiniens y furent souvent apatrides, marginalisés, parfois réprimés – comme en témoigne le Septembre noir de 1970 en Jordanie. Quant aux Émirats arabes unis ou Bahreïn, leur normalisation récente avec Israël, sans contrepartie pour les droits palestiniens, consacre le désengagement arabe officiel.

Reste l’ONU, à la fois témoin et impuissante. Elle reconnaît formellement le droit des Palestiniens à l’autodétermination depuis les années 1970. Mais ses résolutions s’empilent, rarement suivies d’effets. L’UNRWA, pilier humanitaire pour des millions de réfugiés, subit des pressions financières et idéologiques. Et les initiatives de paix – telle l’Initiative de Genève (2003) – échouent à mobiliser un véritable soutien international.

Le conflit dure, aussi, parce qu’il est entretenu par une constellation d’ambiguïtés, de renoncements et de sélections morales. La mémoire s’érode, la responsabilité se dilue – et la paix s’éloigne.

Henry Kissinger

Gamal Abdel Nasser

Une responsabilité occultée jusque dans les discours

La responsabilité internationale ne se limite pas aux traités et aux aides. Elle se prolonge – ou se dérobe – dans les discours publics. L’occupation prolongée des territoires palestiniens est rarement désignée comme une violation du droit international. En revanche, la violence palestinienne, réelle ou supposée, est souvent présentée sans contexte – comme un réflexe irrationnel, non comme une réaction à une oppression structurelle.

La violence de l’occupation – construction continue de colonies, confiscation de terres, démolitions de maisons, barrages militaires – reste largement invisibilisée dans les médias dominants. Elle agit en souterrain, mais structure le quotidien de millions de personnes.

Pour qu’une solution devienne possible, la communauté internationale doit affronter ses propres angles morts. Il ne suffit plus de jouer le rôle d’arbitre diplomatique : il faut reconnaître les héritages historiques, les déséquilibres normatifs, les hypocrisies persistantes. Cela signifie : substituer aux logiques de parti-pris une fidélité réelle aux principes du droit, préférer des structures équitables à une stabilité de façade, et reconnaître le droit à la sécurité, à la dignité et au retour – pour toutes les populations concernées.

Entre culpabilité, droit et avenir – Ce qui est possible aujourd’hui

Le conflit israélo-palestinien est un labyrinthe d’antagonismes historiques, d’intérêts politiques et de tragédies humaines. Pour ouvrir une voie vers l’avenir, il faut à la fois reconnaître les erreurs du passé et explorer des pistes nouvelles, au-delà des paradigmes habituels.

La solution à deux États, longtemps considérée comme la plus prometteuse pour parvenir à une paix durable, semble aujourd’hui plus lointaine que jamais. L’évolution sur le terrain – l’expansion des colonies israéliennes, les divisions politiques internes chez les Palestiniens et la méfiance réciproque – a rendu cette vision de moins en moins réaliste. Elle demeure néanmoins, pour beaucoup, la seule option praticable pour garantir à deux peuples une vie dans la dignité et la sécurité.

Une alternative possible pourrait être un modèle fédératif, offrant aux deux peuples une autonomie au sein d’un cadre politique commun. Mais une telle approche exigerait des compromis profonds et la volonté partagée de bâtir un avenir commun, fondé sur l’égalité et le respect mutuel. Sans l’appui de la communauté internationale – et sans le courage de tourner la page du passé –, même ce modèle serait voué à l’échec.

La communauté internationale joue un rôle central dans l’ouverture d’un chemin vers la résolution. Cela implique non seulement des initiatives diplomatiques, mais aussi la volonté politique de reconnaître et de traiter les injustices structurelles du conflit. Cette responsabilité n’incombe pas seulement aux acteurs traditionnels comme les États-Unis ou l’Europe, mais aussi aux puissances émergentes qui façonnent de plus en plus les équilibres mondiaux.

Car au fond, le conflit israélo-palestinien ne porte pas seulement sur des terres ou des frontières, mais sur la reconnaissance de l’humanité et des droits des deux peuples. Une solution fondée sur la justice et le respect réciproque n’est pas seulement une exigence politique, mais une nécessité morale. Tant que nous ne serons pas prêts à regarder le passé en face tout en gardant les yeux tournés vers l’avenir, aucune issue durable ne pourra émerger.

Peut-être que le chemin vers la paix ne commence pas par un traité, mais par une volonté : celle de ne plus effacer l’histoire de l’autre de la sienne. Dans les manuels scolaires, les commémorations, les mots du quotidien – c’est là que se décide la possibilité d’un vivre-ensemble. Car tant que la dignité de l’un sera perçue comme une menace pour la dignité de l’autre, la paix ne sera qu’un mirage.

Parler de solutions aujourd’hui exige de ne pas taire l’histoire. Mais l’histoire n’est pas un tribunal – c’est un espace de résonance. Un espace où se reflète la responsabilité, pas uniquement la faute.

Il ne suffit pas d’invoquer le droit à l’existence d’Israël – aussi fondamental soit-il – sans prendre au sérieux le droit des Palestiniens à l’autodétermination. Mais inversement, aucun avenir pacifique n’est possible en niant à Israël son droit à la sécurité.

Peut-être que la compréhension commence là où personne n’a tout à fait raison – mais où chacun est écouté.

La compréhension ne commence pas par le consensus.

Elle commence par la reconnaissance de ce qui est sacré pour l’autre.

Mais un écho – qui ne change que si l’on écoute.

La paix ne naît pas quand chacun veut gagner –

mais quand deux peuples apprennent à perdre sans se perdre.

Zeitlicher Überblick

| Année | Événement / Accord | Signification |

|---|---|---|

| 1916 | Accord Sykes-Picot | Partage secret de l’Empire ottoman entre le Royaume-Uni et la France |

| 1917 | Déclaration Balfour | Le Royaume-Uni soutient l’établissement d’un « foyer national juif » en Palestine |

| 1920–1948 | Mandat britannique sur la Palestine | Administration de la Palestine par le Royaume-Uni sous mandat de la SDN |

| 1947 | Plan de partage de l’ONU (Résolution 181) | Proposition de création d’un État juif et d’un État arabe – rejetée |

| 1948 | Création d’Israël & Nakba | Indépendance d’Israël, guerre et exode de ~700 000 Palestiniens |

| 1967 | Guerre des Six Jours | Israël occupe la Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza et le Golan |

| 1987 | 1ʳᵉ Intifada | Première révolte populaire palestinienne contre l’occupation |

| 1993 | Accords d’Oslo | Reconnaissance mutuelle entre Israël et l’OLP ; création de l’Autorité palestinienne |

| 2000 | 2ᵉ Intifada | Nouvelle vague de violence après l’échec des négociations |

| 2007 | Scission Fatah / Hamas | Le Hamas prend le contrôle de Gaza ; le Fatah reste en Cisjordanie |

| 2012 | L’ONU reconnaît la Palestine comme État observateur | Renforcement du statut de la Palestine aux Nations Unies |

| 2018 | Ambassade US déplacée à Jérusalem | Les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme capitale d’Israël |

| 2021 | Guerre de 11 jours Israël–Hamas | Offensive militaire après des tensions à Jérusalem-Est et à la mosquée Al-Aqsa |

| 2023 | Violences accrues en Cisjordanie | Renforcement des opérations militaires israéliennes et de la résistance armée palestinienne |

| 7 oct. 2023 | Attaque massive du Hamas contre Israël | Plus de 1 200 morts en Israël, massacres de civils, début de l’offensive sur Gaza |

| 2024 | Offensive israélienne sur Gaza | Des milliers de morts, destructions massives, crise humanitaire et critiques internationales |

| 2025 | Négociations de cessez-le-feu & efforts diplomatiques | Premiers rapprochements sous pression internationale – issue incertaine |

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !

Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.

🇫🇷 Règles de commentaire :

Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.