![]()

Dieser Text ist zur Zeit nur in deutscher Sprache verfügbar

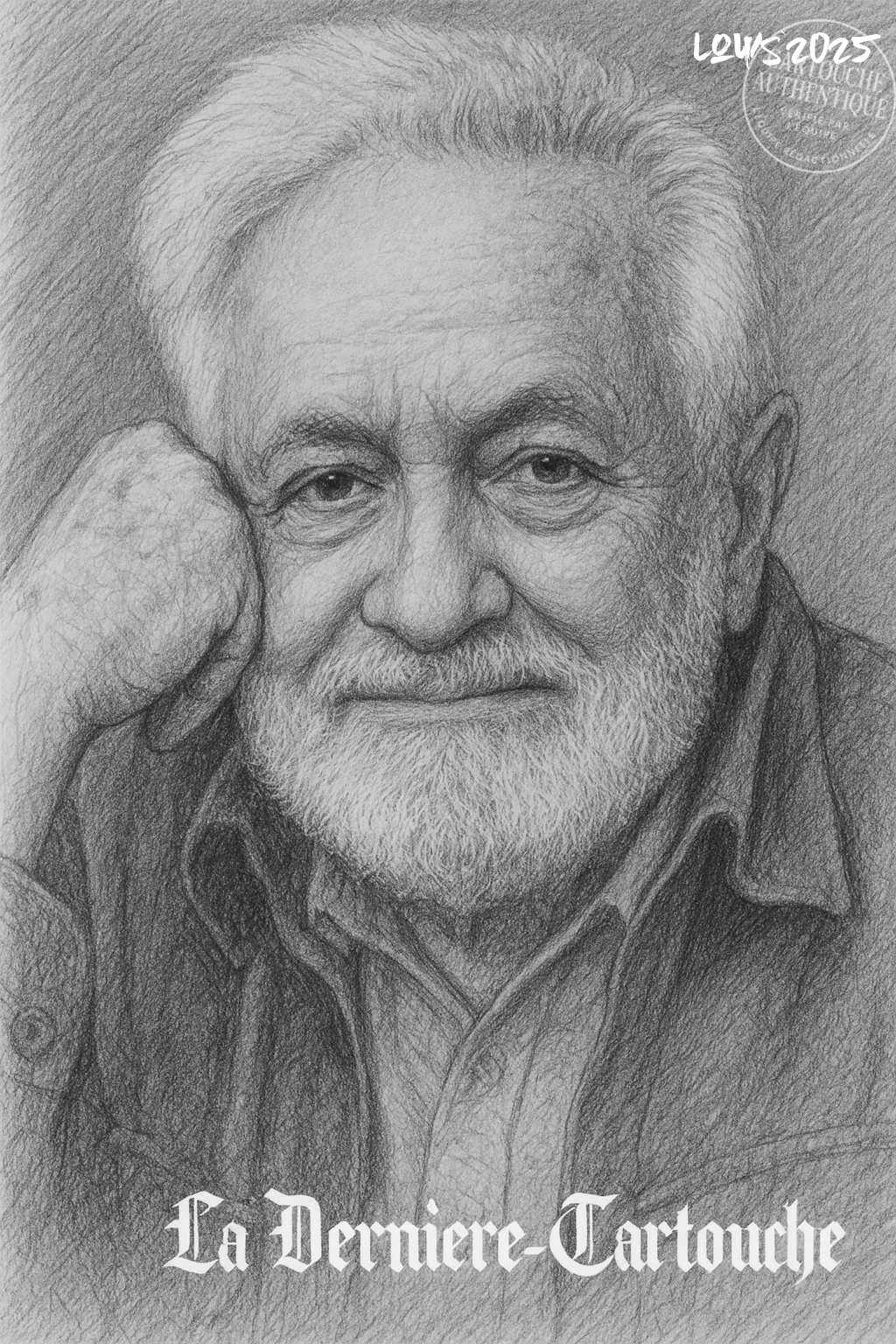

Henryk M. Broder – der Stachel im Fleisch

Ein Porträt

Unbequeme Stimmen

Anmerkung zur Porträtreihe

Es gibt eine stille Sehnsucht nach Zustimmung. Politik, Medien, Kultur – sie alle lieben den Gleichklang,

die wohltemperierte Melodie, die niemandem wehtut. Doch eine Gesellschaft, die nur im Chor singt, verliert ihre Stimmen.

Die interessantesten Figuren sind meist jene, die sich weigern, mitzusingen. Sie sind unbequem, sperrig, manchmal anstrengend.

Sie stören den Konsens und riskieren die Isolation. Doch gerade darin liegt ihre Bedeutung: Sie erinnern uns daran,

dass Freiheit nicht im Applaus besteht, sondern im Widerspruch.

La Dernière Cartouche nimmt sich dieser Stimmen an. Nicht um sie zu feiern, nicht um sie zu verurteilen –

sondern um sie zu verstehen. Wir porträtieren Persönlichkeiten, die ihre eigene Meinung haben und sie nicht verbergen.

Menschen, die in einem Klima der Harmonisierung den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen.

Die ersten drei Porträts zeigen die Spannweite dieses Typus:

- Wolfram Weimer, den Architekten der Öffentlichkeit, der Medien baut wie andere Häuser und an die Kraft der Symbole glaubt.

- Boris Palmer, den Bürgermeister im Sturm, der Politik als Handwerk begreift und Tabus nicht scheut.

- Henryk M. Broder, den Stachel im Fleisch, der mit Ironie und Polemik jede Bequemlichkeit zerschneidet.

Drei Stimmen, drei Biographien, drei Stile – vereint durch eines: Sie sind nicht zu vereinnahmen. Sie sind unbequem.

Und genau das macht sie für uns interessant.

Denn eine Gesellschaft, die solche Figuren verliert, verliert auch ihre Streitkultur. Und ohne Streit gibt es keine Freiheit.

Henryk M. Broder – Der Stachel im Gewebe

Sätze wie Zündschnüre

Manche Sätze bringen Räume zum Stillstand. Henryk M. Broder beherrscht sie. In Talkshows genügt ihm ein Halbsatz, eine Spitze, eine Pointe – und das Gewohnte löst sich auf. Lachen, Empörung, Stille. Broder lebt in diesen Zwischenmomenten. Worte sind für ihn Sprengstoff mit Vorwarnung.

Herkunft und Erfahrung

1946 in Katowice geboren, Sohn einer jüdischen Familie, die den Holocaust überstand. 1957 folgte die Emigration nach Deutschland. Diese Herkunft prägte ihn tiefer als jede Ideologie. Wer erlebt, dass Zugehörigkeit zerbrechlich bleibt, misstraut jeder Gewissheit.

In den siebziger Jahren begann Broder zu schreiben – zuerst in linken Kreisen, bald im Streit mit ihnen. Er erlebte die Studentenbewegung, die Palästina-Debatte, den Antisemitismus von rechts und links. Aus dieser Gemengelage formte er ein Sensorium für verdeckte Motive. Moral galt ihm nur dann etwas, wenn sie riskierte, sich selbst zu prüfen.

Der Polemiker als Aufklärer

Broders Texte zielen auf Zuspitzung. Ironie als Messer, Sarkasmus als Rüstung, Übertreibung als Methode. Seine Kolumnen in der Welt, seine Auftritte im Fernsehen, seine Bücher wie Hurra, wir kapitulieren oder Kritik der reinen Toleranz folgen dieser Dramaturgie.

Hinter der Pose steht Ernst. Broders Polemik dient der Aufklärung. Er seziert Denkfaulheit, rituelle Empörung, moralische Routine. Wer seine Texte liest, spürt die Linie zu Heine, Tucholsky, Karl Kraus – jüdische Intelligenz als Form der Gegenwehr.

Haltung und Kontroverse

Broder bleibt politisch ungebunden. Er setzt den Stachel dort, wo sich Gewohnheit und Selbstlob treffen. Früh warnte er vor dem politischen Islam, vor westlicher Beschwichtigung, vor der Blindstelle der Linken beim Antisemitismus. Er analysiert eine Erinnerungskultur, die in Geste erstarrt, und verspottet Sprachregeln, die Denken durch Regelwerk ersetzen.

Damit gerät er in Konflikt mit allen Lagern. Für Linke ein Abtrünniger, für Rechte ein unbequemer Gegner, für die Mitte ein Störgeräusch. Broder braucht diesen Widerstand; er ist seine Methode.

Beispiele seines Wirkens

Broders Eingriffe in den öffentlichen Diskurs waren nie beiläufig. Als 2006 die Mohammed-Karikaturen erschienen, verteidigte er die Veröffentlichung als Akt intellektueller Selbstbehauptung – gegen Einschüchterung und gegen westliche Feigheit. Seine Kolumnen stellten die Frage, ob Toleranz noch gilt, wenn sie Angst hat.

2010 reagierte er auf die Sarrazin-Debatte, indem er die Empörung selbst zum Thema machte. Er sah im moralischen Furor der Gegner dieselbe Selbstgewissheit, die sie verurteilten.

2015 griff er den Satz „Wir schaffen das“ auf und deutete ihn als Erlösungsformel einer Gesellschaft, die Verantwortung mit Gutheit verwechselt. Seine Diagnose zielte auf das Bedürfnis, sich moralisch zu reinigen, statt realpolitisch zu handeln.

Während der Pandemie kommentierte er den Verlust des Vertrauens in offene Debatte. Für Broder begann autoritäre Tendenz nicht mit Gewalt, sondern mit der Angst vor abweichender Meinung.

Diese Beispiele zeigen die Linie: Broder spürt den Moment, in dem Moral zur Rhetorik wird.

Der Einzelgänger und die „Achse des Guten“

Unabhängigkeit formte ihn, kein System. Mit der „Achse des Guten“ gründete er 2004 ein publizistisches Forum für Autoren, die den tonangebenden Medien widersprechen wollten – von Matthias Matussek bis Vera Lengsfeld. Die Plattform verstand sich als Gegenöffentlichkeit, als Ort intellektueller Unruhe.

Über die Jahre jedoch verlor sie Profil. Wo einst Analyse stand, trat Empörung. Der Ton verhärtete sich, der Streit um Inhalte wich der Abgrenzung vom Mainstream. Die Achse wurde zum Resonanzraum Gleichgesinnter. Broder blieb zwar Leitfigur, doch das Projekt spiegelte eine Entwicklung, die er selbst kritisierte: das Bedürfnis, in Echokammern Gewissheit zu finden.

Provokation und Grenze

Broder provoziert, weil er an Widerspruch glaubt. Seine Texte öffnen Räume, weil sie Tabus berühren. Doch Provokation erschöpft sich, sobald sie planbar wird. Eine Pointe, die kalkuliert, verliert ihr Risiko. Wenn jede Intervention auf Empörung zielt, verflacht sie zur Marke.

Broders Stärke – die Lust am Bruch – kippt in Routine, sobald sie nicht mehr auf Erkenntnis zielt. Dann bleibt Geste, wo einmal Suche war. Diese Gefahr durchzieht sein Spätwerk: Wiederholungen, Ironie als Reflex, Reiz statt Analyse. Broder wurde zur Figur, die ihr eigenes Echo hört.

Trotzdem behält er Gewicht, weil er den Schmerz des Dissens aushält. Er erinnert daran, dass Denken Reibung verlangt. Der Preis für diese Haltung ist hoch: Isolation, Missverständnis, Ermüdung. Doch genau hier liegt sein Beitrag – er zwingt zur Entscheidung, ob Freiheit mehr bedeutet als Zustimmung.

Der moderne Konservative

Vergleicht man ihn mit Wolfram Weimer, dem Strategen, und Boris Palmer, dem Praktiker, entsteht ein Dreiklang des zeitgenössischen Konservatismus. Weimer denkt in Strukturen, Palmer in Realitäten, Broder in Provokationen. Drei Temperamente, ein Prinzip: Widerspruch als Form der Verantwortung.

Henryk M. Broder bleibt unbequem, scharf, eigenwillig. Seine Stimme fordert Reaktion heraus und verhindert geistige Erstarrung. Ohne Stimmen wie diese verlöre die Öffentlichkeit ihren Widerstandswillen.

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

La Dernière Cartouche © 2025 La Dernière Cartouche / Illustration: Arion

La Dernière Cartouche © 2025 La Dernière Cartouche / Illustration: Arion

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!

Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.

🇫🇷 Règles de commentaire :

Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.