![]()

Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français

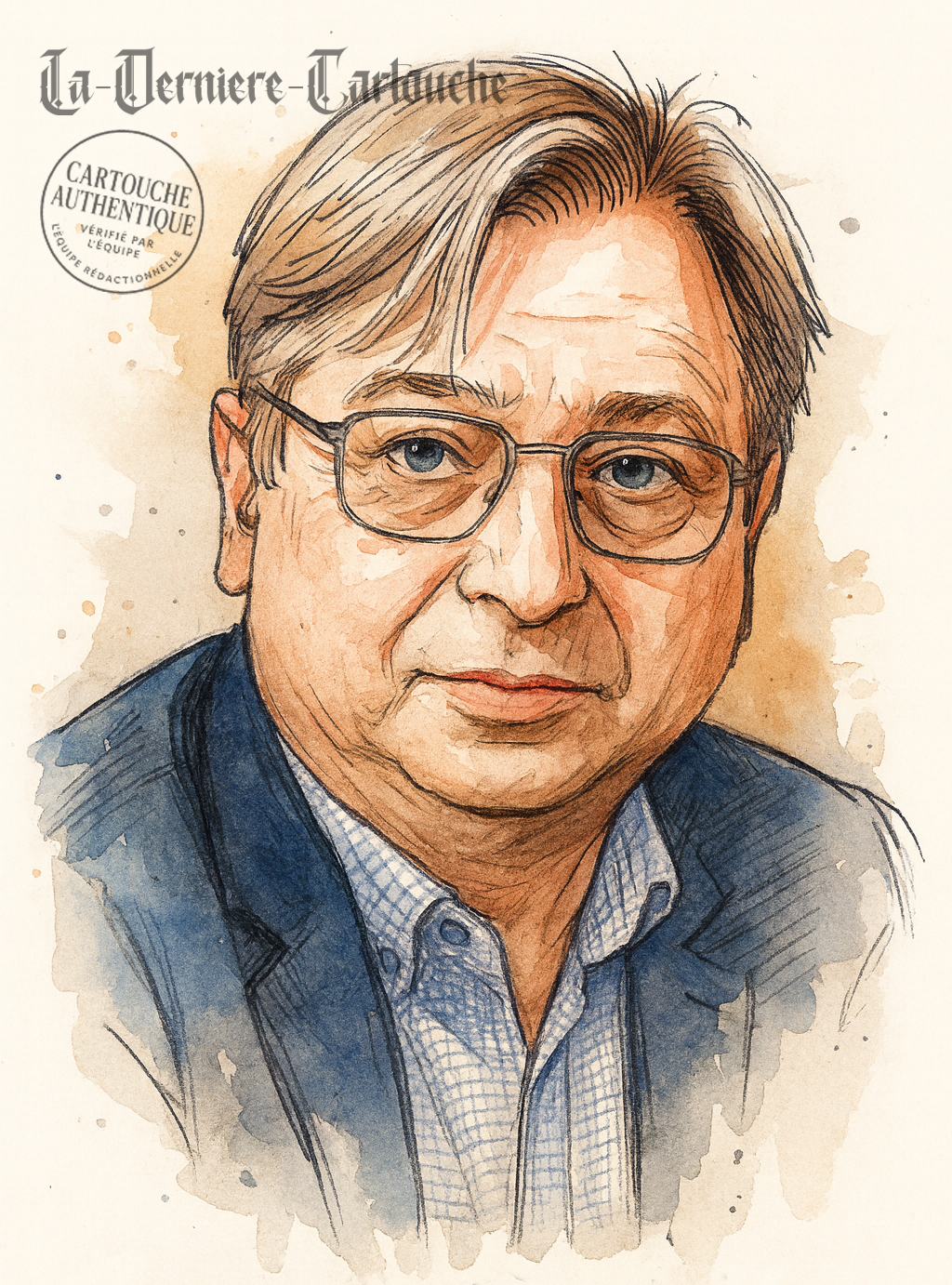

François Grosdidier – der Handwerker von Metz

Ein Porträt

Unbequeme Stimmen

Anmerkung zur Porträtreihe

Es gibt eine stille Sehnsucht nach Zustimmung. Politik, Medien, Kultur – sie alle lieben den Gleichklang,

die wohltemperierte Melodie, die niemandem wehtut. Doch eine Gesellschaft, die nur im Chor singt, verliert ihre Stimmen.

Die interessantesten Figuren sind meist jene, die sich weigern, mitzusingen. Sie sind unbequem, sperrig, manchmal anstrengend.

Sie stören den Konsens und riskieren die Isolation. Doch gerade darin liegt ihre Bedeutung: Sie erinnern uns daran,

dass Freiheit nicht im Applaus besteht, sondern im Widerspruch.

La Dernière Cartouche nimmt sich dieser Stimmen an. Nicht um sie zu feiern, nicht um sie zu verurteilen –

sondern um sie zu verstehen. Wir porträtieren Persönlichkeiten, die ihre eigene Meinung haben und sie nicht verbergen.

Menschen, die in einem Klima der Harmonisierung den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen.

Die ersten drei Porträts zeigen die Spannweite dieses Typus:

- Wolfram Weimer, den Architekten der Öffentlichkeit, der Medien baut wie andere Häuser und an die Kraft der Symbole glaubt.

- Boris Palmer, den Bürgermeister im Sturm, der Politik als Handwerk begreift und Tabus nicht scheut.

- Henryk M. Broder, den Stachel im Fleisch, der mit Ironie und Polemik jede Bequemlichkeit zerschneidet.

Drei Stimmen, drei Biographien, drei Stile – vereint durch eines: Sie sind nicht zu vereinnahmen. Sie sind unbequem.

Und genau das macht sie für uns interessant.

Denn eine Gesellschaft, die solche Figuren verliert, verliert auch ihre Streitkultur. Und ohne Streit gibt es keine Freiheit.

François Grosdidier – der Handwerker von Metz

Von Pierre Marchand

Als François Grosdidier im Juli 2020 die Geschicke seiner Heimatstadt übernahm, war Metz an einem heiklen Punkt. Der Glanz des Centre Pompidou war verblasst, die Finanzen angespannt, die Stadt im Übergang. Vier Jahre später ist klar: der Mann, der einst in Woippy das Amt des Bürgermeisters geprägt hatte, hat Metz nicht nur verwaltet. Er hat es verändert.

Vom Luftwaffensoldaten zum Bürgermeister

Geboren 1961 in Metz, Sohn eines Ingenieurs aus der Stahlindustrie und Enkel eines Historikers, wuchs Grosdidier in einer Region auf, die vom Niedergang der Hochöfen gezeichnet war. Nach einer schwierigen Schulzeit trat er in die Luftwaffe ein, diente in Djibouti, hielt sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser. Erst später kehrte er zur Universität zurück, studierte öffentliches Recht und fand in der Kommunalverwaltung Fuß.

Politisch war er früh aktiv. Schon mit zwölf Jahren klebte er Plakate für Jean Kiffer in Amnéville, bald trat er dem RPR von Jacques Chirac bei. 1993 zog er als einer der jüngsten Abgeordneten in die Nationalversammlung ein. Den Sitz verlor er, aber in Woippy fand er seine Basis: fast zwei Jahrzehnte Bürgermeister, er renovierte Wohnungen, baute die Polizeipräsenz aus, gewann Einwohner hinzu. Woippy verdankt ihm Stabilität.

2020 schließlich wählte Metz ihn zum Bürgermeister. Es war der Schritt zurück in seine Geburtsstadt – und der Beginn einer neuen Etappe, in der Grosdidier seine Erfahrung als Pragmatiker einbrachte.

Projekte, die das Stadtbild prägen

La Serpentine

Nichts symbolisiert Grosdidiers Amtszeit so sehr wie die „Serpentine“. Die langgezogene Struktur zwischen Rue Serpenoise und Rue Ladoucette nimmt die Form des Graoully, des legendären Drachen von Metz, auf. Metallische Bögen, Begrünungsinseln, Sitzplätze, Wasserfontäne, akustische Nische – eine Mischung aus Stadtmöblierung, Kunstwerk und Symbol.

„Nous voulons redynamiser le commerce, redonner de l’attractivité et créer un cadre de vie agréable.“ (François Grosdidier)*¹

Die Serpentine soll nicht nur schmücken, sondern Leben zurückbringen in ein Zentrum, das unter Leerstand und Konkurrenz leidet. Kritiker monieren die Kosten – von ursprünglich 2,5 Millionen Euro ist inzwischen von fast 6 Millionen die Rede –, doch Grosdidier verteidigt die Investition:

„Je conteste des critiques totalement injustifiées.“ *²

Ob man sie liebt oder nicht, die Serpentine ist ein Bruch: Sie verändert das Gesicht der Innenstadt und wird bleiben.

Mobilität für eine Stadt in Bewegung

Auch der öffentliche Verkehr trägt seine Handschrift. Im Sommer 2025 wurde die Verlängerung der METTIS-Linie A zum Hôpital Robert Schuman eingeweiht – mit neuen Haltestellen, Radwegen, besserer Anbindung großer Arbeits- und Gesundheitszentren. Zuvor war schon die Linie C nach Marly auf den Weg gebracht worden, eine weitere Verbindung ist geplant.

Damit setzt Grosdidier ein klares Signal: Metz soll weniger abhängig vom Auto werden. Radwege, Kreuzungsumbauten, bessere Taktung des ÖPNV – es sind Maßnahmen, die den Alltag verändern und eine neue Kultur der Mobilität fördern sollen.

Sicherheit und Ordnung

In Sachen Sicherheit verfolgt Grosdidier eine Doppelstrategie: sichtbare Präsenz und Prävention. Die kommunale Polizei wurde um 25 % verstärkt, neue Einheiten geschaffen – mit Fahrrädern, Hunden, Verkehrsspezialisierung. Parallel wächst das Netz der Videokameras: Bis zu 1000 sollen installiert werden.

Für die einen ist Metz damit sicherer, für die anderen ein Ort permanenter Überwachung. Grosdidier selbst sieht darin eine Pflicht, nicht nur ein Instrument: „Die Menschen müssen das Gefühl haben, geschützt zu sein.“

Kultur und Attraktivität

Metz lebt auch von seinen Festen. Grosdidier hat die Traditionen nicht nur bewahrt, sondern gestärkt. Der Marché de Noël wurde neu geordnet, die Beleuchtung ausgeweitet, die Plätze klarer gestaltet. Damit bleibt Metz ein Magnet in der Adventszeit, mit wirtschaftlicher Wirkung für Handel und Gastronomie.

Auch das Sommerprogramm wurde ausgebaut: Constellations, Mirabelle-Fest, neue Formate wie Bellissimetz oder die Fête de l’Eau. Die Botschaft ist klar: Metz muss sich zeigen – für seine Bürger, aber auch für Besucher aus der Region und Touristen aus aller Welt.

Wirtschaft, Landwirtschaft, Industrie

Grosdidier weiß, dass eine Stadt nicht von Kultur allein lebt. Als Präsident der Eurométropole treibt er Programme für die lokale Wirtschaft voran: Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen, Förderung kurzer Lieferketten, Investitionen in Innovation und Ausbildung.

Mit der Unterzeichnung der Charte ADAGE verpflichtet sich Metz, mehr lokale und biologische Produkte in öffentliche Kantinen zu bringen – ein Gewinn für Bauern und Produzenten der Umgebung. Neue Hochschulen wie die Ingenieursschule I2L am Technopôle verbinden Industrie und Bildung, sichern Fachkräfte für morgen.

Sein Pragmatismus zeigt sich auch im Haushalt: keine teuren Illusionen wie ein völlig kostenloser ÖPNV, sondern finanzierbare Schritte, die die Stadt schrittweise verändern.

Der Stil des „Hypermaire“

Manche nennen ihn „Hypermaire“ – omnipräsent, medienwirksam, ständig auf den Plätzen der Stadt. Tatsächlich ist das Teil seiner Methode. Sichtbarkeit schafft Vertrauen, und Grosdidier ist ein Bürgermeister, der lieber handelt als zögert.

„La foule était au rendez-vous pour assister à ce moment historique.“ (bei der Einweihung der Serpentine) *³

Sein Stil ist nicht raffiniert, nicht intellektuell. Er ist bodenständig, direkt, manchmal hart. Aber in einer Zeit, in der Politik oft in Unverbindlichkeit zerfließt, setzt er auf Greifbares: neue Straßen, neue Buslinien, Licht, Sicherheit, Feste.

2026 – die Prüfung

Die Kommunalwahlen wurden auf Frühjahr 2026 vorgezogen. Grosdidier bleibt wenig Zeit, um Skeptiker zu überzeugen. Er setzt auf seine Bilanz: Mobilität, Sicherheit, Stadtbild, Kultur, Wirtschaftsförderung.

Sein Risiko: die Finanzen sind eng, manche Projekte umstritten, Erwartungen hoch. Sein Vorteil: die Spuren sind sichtbar, die Veränderungen unübersehbar. Metz ist keine Stadt im Stillstand mehr.

François Grosdidier ist kein Zauberer, kein großer Rhetoriker. Er ist ein Handwerker. Er baut, gestaltet, schiebt an. Metz hat unter ihm wieder Schwung gewonnen – mit Projekten, die diskutiert werden, aber nicht ignoriert werden können.

Und vielleicht ist es gerade das, was diese Stadt in diesen Jahren braucht: keinen Träumer, sondern einen, der Spuren hinterlässt.

*1 „Wir wollen den Handel neu beleben, die Attraktivität zurückgewinnen und einen angenehmen Lebensrahmen schaffen

*2 „Ich weise völlig ungerechtfertigte Kritik zurück.“

*³ „Die Menge war erschienen, um diesem historischen Moment beizuwohnen.“

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!

Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.

🇫🇷 Règles de commentaire :

Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.