![]()

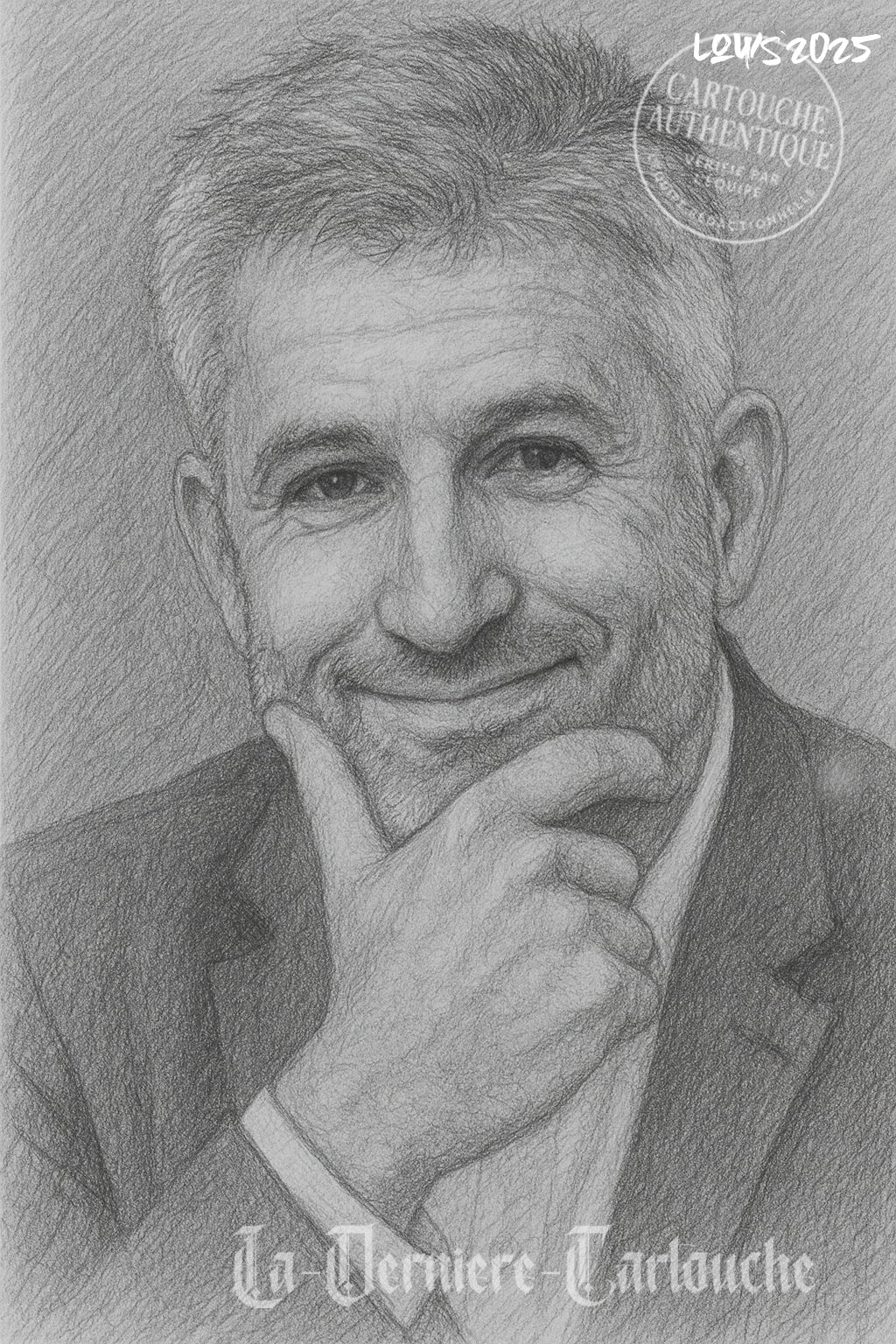

Boris Palmer – Bürgermeister im Sturm

Ein Porträt

Unbequeme Stimmen

Anmerkung zur Porträtreihe

Es gibt eine stille Sehnsucht nach Zustimmung. Politik, Medien, Kultur – sie alle lieben den Gleichklang,

die wohltemperierte Melodie, die niemandem wehtut. Doch eine Gesellschaft, die nur im Chor singt, verliert ihre Stimmen.

Die interessantesten Figuren sind meist jene, die sich weigern, mitzusingen. Sie sind unbequem, sperrig, manchmal anstrengend.

Sie stören den Konsens und riskieren die Isolation. Doch gerade darin liegt ihre Bedeutung: Sie erinnern uns daran,

dass Freiheit nicht im Applaus besteht, sondern im Widerspruch.

La Dernière Cartouche nimmt sich dieser Stimmen an. Nicht um sie zu feiern, nicht um sie zu verurteilen –

sondern um sie zu verstehen. Wir porträtieren Persönlichkeiten, die ihre eigene Meinung haben und sie nicht verbergen.

Menschen, die in einem Klima der Harmonisierung den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen.

Die ersten drei Porträts zeigen die Spannweite dieses Typus:

- Wolfram Weimer, den Architekten der Öffentlichkeit, der Medien baut wie andere Häuser und an die Kraft der Symbole glaubt.

- Boris Palmer, den Bürgermeister im Sturm, der Politik als Handwerk begreift und Tabus nicht scheut.

- Henryk M. Broder, den Stachel im Fleisch, der mit Ironie und Polemik jede Bequemlichkeit zerschneidet.

Drei Stimmen, drei Biographien, drei Stile – vereint durch eines: Sie sind nicht zu vereinnahmen. Sie sind unbequem.

Und genau das macht sie für uns interessant.

Denn eine Gesellschaft, die solche Figuren verliert, verliert auch ihre Streitkultur. Und ohne Streit gibt es keine Freiheit.

Boris Palmer – Bürgermeister im Sturm

Ein Porträt

Es gibt Politiker, die den Konsens suchen wie andere die Sonne. Und es gibt Boris Palmer. Wer ihm begegnet, spürt sofort: Dieser Mann ist nicht geschaffen für die glatte Oberfläche. Er ist ein Bürgermeister, der lieber aneckt, als im Applaus zu ertrinken. Ein Mann, der in der schwäbischen Universitätsstadt Tübingen verwurzelt ist – und doch regelmäßig Schlagzeilen im ganzen Land provoziert.

Der Bürgermeister als Realpolitiker

Tübingen ist seine Bühne. Hier hat Palmer gezeigt, was er unter Politik versteht: keine Schlagworte, sondern Taten. Er hat Radwege ausgebaut, die Innenstadt verkehrsberuhigt, eine CO₂-Steuer für Hausbesitzer eingeführt. Seine Klimapolitik war radikaler, konsequenter, manchmal unbequemer als die Beschlüsse seiner eigenen Partei.

Palmer denkt praktisch, lokal, konkret. Bürger sagen über ihn: Er mag schwierig sein, aber er macht etwas. Dieser Pragmatismus, verbunden mit einer fast starrköpfigen Hartnäckigkeit, ist das Fundament seines Erfolges.

Der Provokateur in den eigenen Reihen

Doch Hartnäckigkeit hat ihren Preis. Immer wieder geriet Palmer mit den Grünen aneinander. Seine Sprache war oft zu direkt, seine Worte zu hart. Besonders in der Migrationsdebatte überschritt er die innerparteilichen Tabugrenzen. Während andere tasteten, sprach er von Überforderung, von Kontrollverlust, von Realitäten, die nicht wegzuwischen seien.

Das führte zu Rügen, zu Parteiausschlussverfahren, zu öffentlichen Entschuldigungen – und zu immer neuen Eruptionen. Palmer ist ein Dauerfall für seine Partei, ein Quell von Unruhe und Widerspruch.

Zwischen Klima und Migration

Seine Paradoxie macht ihn einzigartig: In der Klimapolitik radikaler als viele Grüne, in der Migrationspolitik konservativer als mancher Christdemokrat. Diese Mischung passt in keine Schublade.

Er repräsentiert den modernen politischen Einzelgänger auf seine eigene Weise: nicht als Architekt im Hintergrund, sondern als Praktiker im Alltag einer Stadt. Sein Konservatismus erwächst aus Erfahrung, nicht aus Ideologie. Wer Tübingen regiert, weiß, dass Ressourcen endlich sind, dass Integration gelingt oder scheitert – und dass Politik nicht von Worten allein lebt.

Die Figur des Unbequemen

Palmer redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, und trägt lieber die Kratzer seiner Worte als die Maske der Gefälligkeit. Das macht ihn für manche glaubwürdig, für andere unerträglich. Er ist zu unbequem, um parteiintern Karriere zu machen, und zu eigenwillig, um sich in das große Berliner Spiel einzufügen. Sein Platz ist die Stadt, seine Rolle der Widerspruch.

Ambivalenz als Signatur

Nun aber geht er weiter. Wenn Boris Palmer heute empfiehlt, sich der AfD anzunähern, ja sogar eine Regierungsbeteiligung mit ihr nicht auszuschließen, dann überschreitet er die letzte rote Linie seiner Partei – und im Grunde die aller Parteien.

Man kann dies als Realismus lesen: Palmer sieht, dass sich Mehrheiten verschieben, und weigert sich, die Realität mit moralischen Formeln zu übermalen. Man kann es ebenso als gefährlichen Tabubruch deuten: ein Politiker, der durch die Tür tritt, die andere verschlossen halten wollen.

Gerade darin liegt die Wahrheit seiner Figur: Er sagt, was andere verschweigen, und verliert damit immer auch Zugehörigkeit. Palmer ist zu unbequem für das System, um in ihm Karriere zu machen – und vielleicht gerade deshalb eine der letzten authentischen Stimmen, die dieses Land hat.

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

In der Tat, ein für manche unbequemer Geist, der diejenigen zum Nachdenken anregt, die frei denken können. Schöner Text, Herr de la Sarre.

Ich werde allerdings an den Text nochmal “hand anlegen” 🙂